La gobernanza de las migraciones en el Sur Global: un análisis comparativo

María del Carmen Villarreal Villamar, profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). maria.villarreal@ufrrj.br. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7255-2432

Adriana Montenegro Braz, profesora de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, FLACSO-Ecuador. admontenegrofl@flacso.edu.ec. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-1831

Este artículo examina los rasgos de la gobernanza migratoria en el Sur Global, con el objetivo de identificar si estos presentan características distintivas en comparación con el Norte Global y si dichas diferencias pueden considerarse aportes del Sur al debate sobre migraciones. Se analizan los patrones migratorios en África, Asia y América Latina, así como los actores, tendencias y prácticas de gobernanza. El análisis revela que la agenda hegemónica de gobernanza migratoria también está presente en el Sur Global y su ejecución ha adquirido un carácter más restrictivo y securitizado, especialmente tras la pandemia de la COVID-19. No obstante, su implementación se caracteriza por disputas y particularidades, influenciadas por factores como la migración intrarregional, los acuerdos de integración regional y libre movilidad preexistentes, además de los procesos de resistencia y la construcción de formas alternativas de gobernanza por parte de diversos actores.

La migración es un fenómeno natural e histórico, pero altamente politizado en la agenda internacional. Su gobernanza, a escala global, regional, nacional o local, constituye un ejemplo práctico de la aplicación de la idea de gobernanza surgida en el período posterior a la Guerra Fría, la cual, si bien no posee un significado universalmente aceptado, se refiere a la cooperación entre el Estado y actores no estatales en la gestión descentralizada de los asuntos públicos, en el enfrentamiento de desafíos globales y en la resolución de problemas colectivos (Legler, 2021; Roger et al., 2023). Así, aunque la gobernanza migratoria es un concepto complejo, multidimensional y, muchas veces, ambiguo, ha alcanzado un amplio reconocimiento internacional. Generalmente, se tiende a enfatizar su carácter positivo, reconociendo este proceso como un avance respecto al tratamiento de la movilidad humana, fundamentado en la cooperación entre diversos actores (OIM, 2023). Desde este prisma, en 2015 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrolló un Marco de Gobernanza de la Migración (MIGOF, por sus siglas en inglés) que busca ofrecer insumos a los estados para crear una «política migratoria bien gestionada», en línea con el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 20301.

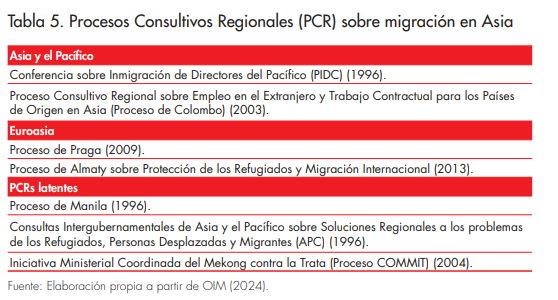

Frente a esta visión, diversos autores (Sinclair, 2012; Querejazu, 2020; Pécoud, 2024) defienden que el concepto de la gobernanza migratoria no es únicamente una categoría analítica, sino un término normativo que, en la era neoliberal, adolece de análisis histórico-estructurales y legitima valoraciones objetivas y subjetivas sobre políticas y asuntos públicos. Draude (2007) y Geddes (2022) añadieron que la gobernanza migratoria es un enfoque eurocéntrico, con aplicabilidad limitada más allá de sus fronteras. Sin embargo, con el auspicio de organizaciones como la OIM y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de la creación de Procesos Consultivos Regionales (PCR) sobre Migración y el MIGOF, se constata que la gobernanza migratoria es una realidad mundial, que recibe creciente atención, pero permanece relativamente menos estudiada en el Sur Global (Rayp et al., 2020; Carella, 2024; Montenegro y Villarreal, 2025). Este trabajo quiere ser un aporte a dicha carencia.

Este artículo adopta el concepto de Sur Global como un término crítico del orden internacional que define regiones y/o países de África, Asia, el Pacífico, Oriente Medio y América Latina y el Caribe, antes denominados países del «tercer mundo». En concreto, el texto analiza los patrones migratorios, actores, tendencias y prácticas de la gobernanza migratoria en África, Asia y América Latina, al objeto de entender si estas características difieren de las adoptadas por los países del Norte Global y si, reconociendo la heterogeneidad y complejidad de cada región, estas pueden significar una aportación al debate sobre migraciones. Asimismo, con este trabajo queremos dialogar con autores como Acharya y Buzan (2019) que han hecho llamados a descolonizar la disciplina de las relaciones internacionales y a ampliar sus horizontes. Deseamos también apoyar el proceso de descentramiento del conocimiento del Norte Global sobre migraciones (Fiddian-Qasmiyeh, 2024).

A nivel metodológico, el artículo realiza una revisión bibliográfica, apoyándose en el análisis de informes, documentos oficiales y datos secundarios de organizaciones internacionales como la OIM y el ACNUR, así como de las informaciones extraídas de procesos de integración regional como la Unión Africana (UA), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Además de esta introducción y de las conclusiones, el texto se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se define el concepto de gobernanza y se examinan sus principales enfoques en el campo de las relaciones internacionales, para abordar, en segundo lugar, la historia y las características esenciales de la gobernanza migratoria. A continuación, se entra de lleno en el cuerpo principal del artículo, donde se analizan los patrones de las migraciones, así como las características que asume la gobernanza de las migraciones en África, Asia y América Latina.

Los debates sobre gobernanza en las relaciones internacionales

Aunque el término «gobernanza» precede su uso en las relaciones internacionales, fue en la década de 1990 cuando el concepto se incorporó plenamente al vocabulario político y académico (Roger et al., 2023). Sin embargo, la noción de gobernanza carece de un significado único o universalmente aceptado, lo que ha dado lugar a diversas definiciones que reflejan los cambios en la política mundial, las capacidades estatales y las relaciones internacionales (Sinclair, 2012; Legler, 2021).

James Rosenau, uno de los primeros autores que estudió en profundidad este concepto, definió la gobernanza global como un proceso que incluye «sistemas de gobierno en todos los niveles de la actividad humana –desde la familia hasta la organización internacional–, en los que la búsqueda de objetivos mediante el ejercicio del control tiene repercusiones transnacionales» (Rosenau, 1995: 13). Más recientemente, autores como Legler (2021: 239) han definido la gobernanza global como «la resolución de problemas globales específicos por medio de la creación de distintas esferas transnacionales de autoridad, cada una de las cuales comprende un grupo diferente de actores y una arquitectura institucional particular».

Además de ser un concepto considerado exitoso dentro de las Ciencias Sociales (Roger et al., 2023), en las relaciones internacionales, la gobernanza global constituye un objeto de estudio, un enfoque analítico o forma específica de analizar la política mundial, e incluso un nuevo paradigma (Legler, 2021; Querejazu, 2020). Esto ocurre porque, según Dingwerth y Pattberg (2006), la gobernanza global difiere de los enfoques convencionales de las relaciones internacionales en cuatro aspectos clave: 1) no jerarquiza actores internacionales, destacando el papel de actores no estatales; 2) considera la política mundial como un sistema multinivel que conecta lo local, nacional, regional y global; 3) reconoce la diversidad de formas, mecanismos y fines de gobernanza, en lugar de seguir una lógica única, y 4) resalta la pluralidad de formas de autoridad, incluyendo áreas con participación limitada o nula de los estados.

El concepto de gobernanza global ha sido criticado por su origen, falta de definición y los intereses que representa. Sinclair (2012) la describe como un proyecto político tecnócrata que despolitiza los problemas sociales, mientras que Barnett y Duvall (2004) advierten que genera desigualdades, creando ganadores y perdedores en la política internacional. Muppidi (2004) señala su base occidental, que reproduce un orden colonial excluyente. Además, la ausencia de un sistema global coherente ha impulsado alternativas de gobernanza a nivel regional, nacional y local, aplicadas tanto en áreas tradicionales como en las migraciones.

Orígenes y rasgos esenciales de la gobernanza de las migraciones

La OIM define la gobernanza migratoria como «marcos conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos y obligaciones, y fomentando la cooperación internacional» (OIM, 2019: 138). Un aspecto clave de la gobernanza migratoria es que muchos estados prefieren mantener el control sobre sus fronteras y regulaciones migratorias a nivel nacional, lo que complica el desarrollo de un marco internacional unificado sobre esta cuestión. La gobernanza global de la migración ha sido caracterizada como fragmentada y variable, siendo débil en algunos casos e inexistente en otros. En su lugar, prevalece una diversidad de normas, instituciones y estructuras que actúan en distintos niveles, desde el ámbito local hasta el multilateral (Betts, 2011; Geddes, 2022), utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes. Con todo, surge un debate sobre quién se beneficia de estos marcos de gobernanza (¿cui bono?), lo que lleva a cuestionar si favorecen a estados poderosos o, realmente, a las personas migrantes.

Betts y Kainz (2017: 1) establecen cuatro etapas en el desarrollo del concepto: la gobernanza migratoria temprana (1919-1989); la evaluación (1994-2006); la era de la migración y el desarrollo (2007-2015), y la Declaración de Nueva York y los Pactos Globales (2016-2018). Durante la fase inicial de la gobernanza migratoria (1919-1989), se estableció el régimen internacional de pasaportes, se creó el ACNUR y se lanzaron iniciativas como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), además de la expansión del mandato del ACNUR en 1967. Asimismo, el Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa (PICMME, por sus siglas en inglés), fundado en 1951, evolucionó en la OIM en 1989 (Betts y Kainz, 2017). Durante la segunda fase (1994-2006), el discurso sobre la movilidad internacional avanzó significativamente, e iniciativas como la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo de 1994 fueron cruciales. Durante este período, se adoptó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en 1990. Además, consultas regionales respaldadas por la OIM dieron lugar a marcos como la Conferencia Sudamericana sobre Migración, el Proceso de Puebla, el Proceso de Colombo y el Diálogo sobre Migración para África Occidental (ibídem).

Entre 2007 y 2015, en la tercera etapa, la gobernanza migratoria se transformó en lo que Betts y Kainz (ibídem) denominan la «era de la migración y el desarrollo». En ese período, se integró la migración en las agendas de desarrollo, con el objetivo de maximizar beneficios y reducir costos. Paralelamente, surgieron diversos mecanismos de gobernanza tanto dentro como fuera de Naciones Unidas, que involucraron a una variedad de actores: estados, sector privado, grupos de interés, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Esta etapa también se caracterizó por la difusión de conocimiento y el intercambio de «buenas prácticas» a través de iniciativas como el programa de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático (MECC, por sus siglas en inglés) (ibídem). Por último, la fase contemporánea de la gobernanza global de la migración, marcada por el creciente protagonismo de la movilidad humana, ha tenido tres resultados clave: a) la firma de la Declaración de Nueva York en 2016, b) la incorporación de la OIM al sistema de Naciones Unidas, y c) la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas. Este pacto, firmado por 164 países en la conferencia de Naciones Unidas en Marrakech en 2018, es un esfuerzo multilateral importante para abordar las cuestiones migratorias. Algunos apuntan que estas iniciativas representan hitos clave en el camino hacia una gobernanza global en la materia (McAuliffe y Oucho, 2024); no obstante, su implementación ha enfrentado obstáculos debido a la falta de voluntad política y los efectos disruptivos de la pandemia de la COVID-19 en 2020 sobre la movilidad humana.

Varias perspectivas críticas señalan que la gobernanza migratoria refuerza el control, la explotación, la securitización y la criminalización de la migración, utilizando datos, tecnologías y estrategias como la «lucha contra la migración irregular» y la trata de personas (Opi, 2021; Pécoud, 2024). Aunque emplea una retórica humanitaria, esta gobernanza prioriza la gestión eficiente de flujos migratorios sobre los derechos humanos, al tratar la migración regular como deseable y la irregular como un problema (Domenech, 2018). Como resultado, las causas estructurales de la migración, como las desigualdades e injusticias que impulsan la mayoría de los movimientos migratorios, permanecen sin abordarse.

Gobernanza de las migraciones en el Sur Global: África, Asia y América Latina

El término Sur Global abarca las regiones y/o países de África, Asia, Pacífico, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, antes denominados países en desarrollo, emergentes o de la periferia global. Aunque ha recibido numerosas críticas (Brun, 2023), el Sur Global no es una realidad homogénea, con intereses preestablecidos, fija o teorizada por completo, sino que asume diversas acepciones y posee diferentes objetivos. En el caso de América Latina, por ejemplo, muchas veces se usa sólo la expresión «Sur», a la vez que existen definiciones de autodesignación como Sur geopolítico y Sur relacional que resaltan el carácter movilizador y político del concepto, o la agencia de los países que busca visibilizar y ampliar (ibídem). Pese a la heterogeneidad de criterios utilizados para su definición y al hecho de que se trata de una categoría que puede ser impuesta externamente o asumida de forma explícita (Fiddian-Qasmiyeh, 2024), un denominador común para sus integrantes es su carácter crítico del statu quo, que señala las desigualdades del sistema internacional y promueve la revisión de las relaciones internacionales para reorganizar la gobernanza global, fortaleciendo su papel mediante coaliciones como los BRICs+2.

A continuación, se analizarán las principales tendencias migratorias y características de la gobernanza de la movilidad humana en el Sur Global, centrándose en África, América Latina y Asia. En particular, se busca comprender si las características que la gobernanza presenta en estas regiones difiere de los rasgos tradicionales que asume en los países del Norte Global. Históricamente, estos países, en su mayoría democracias liberales, han adoptado, en diversas medidas, políticas más aperturistas e inclusivas (Freeman, 1995; Boswell, 2007), influenciadas por dinámicas como la «paradoja liberal» (Hollifield, 2004). En el marco de la globalización, este concepto alude a la combinación de fuerzas económicas y políticas, tanto domésticas como internacionales, que empujan a los estados simultáneamente hacia una mayor apertura o cierre en materia migratoria (Hollifield, 2004). Pese a las presiones contrarias, las democracias liberales de Europa y América del Norte han permanecido relativamente abiertas a la migración internacional, lo que ha dado lugar a un Estado migratorio y a un régimen internacional de migración (Hollifield, 2004). No obstante, las políticas migratorias en cada uno de estos países presenta especificidades que responden tanto a los intereses, normas y niveles de institucionalización política de cada Estado, como a sus historias y actitudes hacia la migración (Freeman, 1995; Boswell, 2007).

A finales del siglo xx y comienzos del xxi, estas características hoy válidas sobre todo para ciertos grupos –como los migrantes cualificados o intrarregionales– se combinan con la creciente adopción de un enfoque de seguridad que busca reducir la inmigración mayoritaria y no deseada proveniente del Sur, a través de mecanismos como el combate contra la trata y el tráfico de personas, el control de la inmigración irregular (Opi, 2021; Carella, 2024), o una «ambigüedad institucional estratégica»con relación a la migración forzada (Stel, 2021). Como resultado, en la Unión Europea (UE), por ejemplo, la gobernanza migratoria combina un enfoque de derechos y liberalización de la movilidad intrarregional –lo que ha permitido crear el mayor proyecto de libre movilidad y ciudadanía regional del mundo–, con crecientes medidas para contrarrestar la inmigración irregular de terceros países a través de acuerdos de cooperación y medidas de externalización de fronteras (Geddes, 2022; Montenegro y Villarreal, 2025). Por su parte, Estados Unidos externaliza sus fronteras e influencia las políticas migratorias de sus países vecinos hacia miradas cada vez más restrictivas (Faret et al., 2021).

África

La migración ha jugado un papel trascendental en la historia de África y, hoy, el continente es mayoritariamente un territorio de emigración: en 2020, el número estimado de emigrantes totales se situó en torno a los 40,4 millones de personas, lo que representa el 3% de la población africana. Sin embargo, la migración internacional es creciente y se calcula que en 2020 África acogió a 25,1 millones de migrantes internacionales o inmigrantes. Es decir, los países africanos tienen más emigrantes que inmigrantes, así como un nivel de migración internacional inferior a la media mundial. En 2020, solo el 1,9 % de la población africana residía fuera del país en el que había nacido, una proporción que se mantenía por debajo del promedio mundial del 3,6 %. Además, al contrario de los mitos que prevalecen sobre la migración africana, no existe un éxodo masivo hacia el Norte Global, sino que la mayoría de los migrantes oriundos de este continente se desplaza dentro de África. En 2020, la migración intrarregional, que mide el número de migrantes internacionales intraafricanos, fue de 20,8 millones, frente a la migración extrarregional, que contabiliza a los migrantes africanos en países no africanos, y que alcanzó los 19,7 millones. Por otro lado, si bien existen vías de migración irregular, especialmente hacia Europa y países del Golfo, la migración africana se registra sobre todo por canales regulares, es decir, mediante programas de reagrupación familiar, permisos de trabajo y estudio y otros procesos migratorios acordes con las leyes e instituciones de los países de acogida (IOM, 2024: 30).

La realidad de los 54 países que componen el continente africano es diversa y para su mejor comprensión es necesario distinguir entre África Oriental, África Occidental, África Austral, África Central y África del Norte. Con todo, existen algunas tendencias generales y la migración internacional en África obedece a múltiples factores: económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos y ambientales. En 2019, había más de 14,5 millones de trabajadores migrantes en todo el continente africano (ibídem). Debido a conflictos armados, inestabilidad política, desastres y crisis ambientales, en 2020 el 21% de los emigrantes y el 30% de los inmigrantes en todo el continente africano eran refugiados o solicitantes de asilo; mientras que, en 2022, se registraron 16,4 millones de desplazamientos internos en África, lo que representa más de una cuarta parte (27%) de todos los desplazamientos internos registrados en el mundo (ibídem).

En la gobernanza migratoria de África es posible identificar diversos procesos, estrategias y actores que anteceden muchas veces las dinámicas establecidas globalmente. Más allá de los 54 estados que conforman el continente, debemos analizar, por un lado, la importancia de la Unión Africana (UA), fundada en 2002, que ha establecido marcos políticos globales de gobernanza de la migración a nivel continental; por el otro, el papel de las ocho Comunidades Económicas Regionales (REC): la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), la Comunidad Africana Oriental (CAO), la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Unión del Magreb Árabe (UMA) (Teye y Oucho, 2024; IOM, 2024).

En África, se han implementado diversos mecanismos para facilitar la movilidad transfronteriza, reconociendo los vínculos entre migración, desarrollo, comercio e integración regional. La CEDEAO adoptó en 1979 un Protocolo sobre la libre circulación de personas y el derecho de residencia. De manera similar, el Tratado de la Comunidad de África Oriental (EAC) de 1999 estableció un mercado común que promueve la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios, y el derecho de establecimiento. Estos acuerdos han impulsado el reconocimiento de documentos nacionales para la movilidad transfronteriza y la creación de un pasaporte regional. Además, la Organización para la Unidad Africana (OUA), sucedida por la UA, ha ampliado su rol en la integración regional con iniciativas como el Plan de Acción de Lagos (1980), el Tratado de Abuja (1991) y el Protocolo sobre la libre circulación de personas en África aprobado en 2018 (Dick y Schraven, 2018; Hirsch, 2023).

Fue a partir del siglo xxi que la gobernanza de las migraciones en África experimentó transformaciones decisivas. En 2001, los estados miembros de la OUA-UA desarrollaron el primer Marco Político de Migración para África, adoptado en 2006. Tras su evaluación, se adoptó el Marco de Políticas Migratorias para África (MPFA, por sus siglas en inglés) revisado, junto con un Plan de Acción 2018-2027, en 2018. El MPFA revisado se alinea con diversos instrumentos regionales y globales, tales como la Agenda 2063 de la UA, el Protocolo de Libre Circulación de la Unión Africana y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (IOM, 2024). En este continente, la gobernanza migratoria refleja una coexistencia de enfoques centrados en derechos humanos, migración y desarrollo, y securitización. Dos temas que han recibido especial atención son la emigración y los desplazamientos motivados por razones ambientales. Según los Indicadores de Gobernanza Migratoria (MGI, por sus siglas en inglés), el 31% de los países africanos posee una política migratoria nacional, el 37% cuenta con un mecanismo de coordinación interministerial y el 83% tiene un organismo especializado en el control y seguridad fronteriza. Sin embargo, persisten desigualdades en el acceso a derechos por parte de los inmigrantes: solo el 33% permite igualdad de acceso a la educación, el 51% a la salud pública, y el 34% reconoce el derecho a la reunificación familiar para todos los inmigrantes. A pesar de los avances en algunos aspectos, persisten deficiencias en la recopilación de datos y en la implementación de políticas contra la xenofobia, violencia y odio hacia los migrantes, con solo el 19% de los países, principalmente en África Occidental, contando con tales estrategias (ibídem).

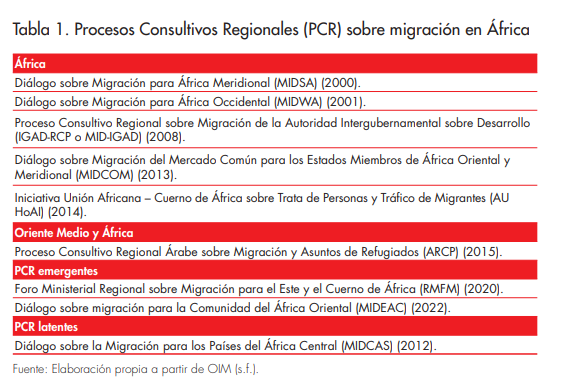

Los países africanos han suscrito los Pactos Globales sobre Migración y Refugio3, y en la gobernanza migratoria del continente participan activamente actores no estatales, como organizaciones internacionales (especialmente la OIM y el ACNUR), el sector privado, organizaciones de la diáspora, medios de comunicación, ONG y redes de migrantes, como la SADC Regional Migrants Network y la African Refugee-Led Network. También existen diversos Procesos Consultivos Regionales (PCR), vinculados a varios procesos y organizaciones regionales como la UA y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), así como múltiples acuerdos e instrumentos de política migratoria (véanse tablas 1 y 2). Además, el crimen organizado ha ganado protagonismo en este ámbito, ya sea facilitando la migración irregular o impidiéndola, como ocurre en Libia, donde las milicias controlan centros de detención y forman parte de la estructura migratoria (Pécoud, 2024).

En África, la implementación de acuerdos migratorios avanza lentamente y enfrenta numerosos obstáculos, debido tanto a la falta de prioridad otorgada al tema como a las divisiones entre los estados miembros de los distintos procesos de integración regional. Además, la coordinación entre los actores responsables es débil, y existen deficiencias en recursos humanos, capacidad técnica y financiamiento (Teye y Oucho, 2023). Durante la pandemia, el enfoque securitizador de las migraciones ganó más espacio, provocando ataques xenófobos, como la «Operación Dúdula» en Sudáfrica en 2022, que exigía la deportación de migrantes. Este enfoque no se debe solo a factores internos; la UE ha influido considerablemente mediante sus políticas de externalización de fronteras, lo que socava la soberanía africana y condiciona la agenda migratoria del continente en favor de las prioridades europeas (Opi, 2021; Fernández-Durán, 2023). Al respecto, a través de los procesos de diálogo y cooperación migratoria de Rabat (2006) –centrado en la ruta migratoria entre el Cuerno de África y Europa–, y de Jartum (2014) que abarca a África Central, África Occidental, África del Norte y Europa–, así como desde la Cumbre de Valeta en 2015, la UE ha establecido acuerdos con países como Marruecos, Níger, Libia y Túnez para reducir la migración irregular, combatir el tráfico de personas y facilitar la deportación y retorno. La migración, especialmente en el Norte de África y el Sahel, es un tema clave en la Estrategia Conjunta África-UE, adoptada en Lisboa en 2007 y renovada en Bruselas en 2022, durante la última Cumbre entre la UE y la UA. La primera, que constituye el principal donante de ayuda al desarrollo oficial de África, ha comenzado a condicionar la asistencia al desarrollo y los acuerdos comerciales con África a la implementación de estrategias de control migratorio (Fernández-Durán, 2023). La externalización de fronteras por parte de la UE ha prolongado la existencia de campamentos de refugiados en África y, aunque utiliza un lenguaje humanitario y de «ayuda al desarrollo», establece relaciones neocoloniales en la práctica (Opi, 2021). Esta cooperación migratoria ha sido cuestionada por numerosas organizaciones como Abogados Sin Fronteras, Collectif des Communautés Subsahariens au Maroc (CCSM) o EuroMed Rights.

América Latina y el Caribe

Las tendencias migratorias en América Latina y el Caribe presentan actualmente tres características principales. Primero, un aumento notable de la migración hacia el Norte, especialmente a Estados Unidos, con México siendo la principal fuente de emigración de la región. Segundo, ha crecido la migración intrarregional, impulsada por crisis humanitarias en países como Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, afectados por conflictos prolongados e inestabilidad política. Finalmente, la inmigración proveniente de otras regiones, históricamente dominada por europeos, se mantiene estable, aunque en los últimos años ha aumentado la llegada de personas vulnerables de África y Asia, muchas con destino final a Estados Unidos (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021).

El panorama migratorio en América Latina y el Caribe es cada vez más complejo, marcado por una combinación de migración económica, forzada y otras formas de desplazamiento. En 2022, más de 43 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños residían fuera de su país de origen (BID et al., 2023); esto supone un 15% del total de migrantes a nivel global. En el año 2020, casi el 60% de emigrantes de la región vivía en América del Norte, el 13% residía en Europa y el 26% en otras partes de América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 2020, América Latina y el Caribe experimentó el mayor crecimiento relativo de la migración intrarregional a nivel mundial (+72%). La migración intrarregional ha superado los movimientos extrarregionales, lo que ha sido especialmente notable en los últimos cinco años, cuando la población migrante de la región casi se duplicó (Cecchini y Martínez Pizarro, 2023). A mediados de 2023, el ACNUR reportó que había aproximadamente 22,1 millones de personas desplazadas en las Américas, siendo la región responsable de recibir un tercio de todas las solicitudes de asilo a nivel global (ACNUR, 2024).

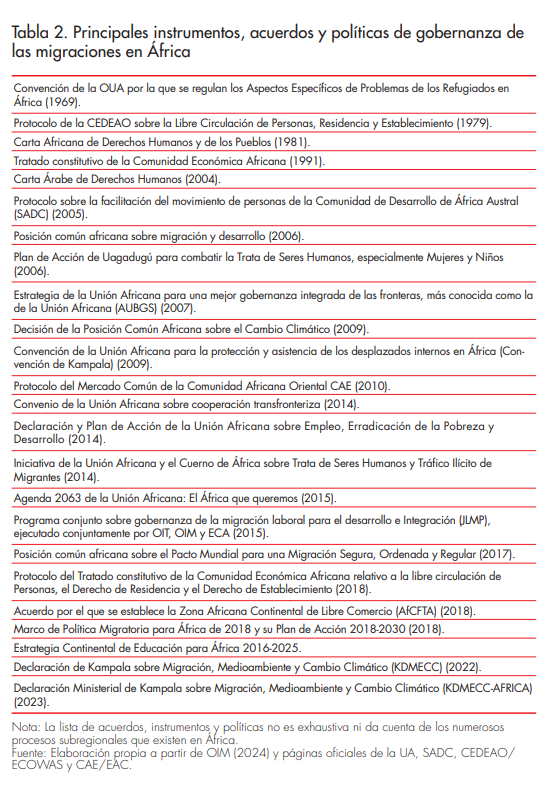

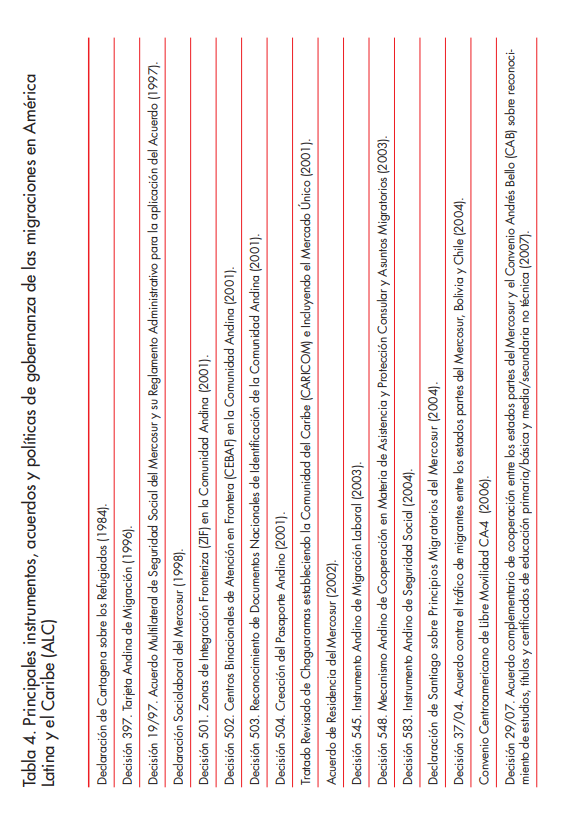

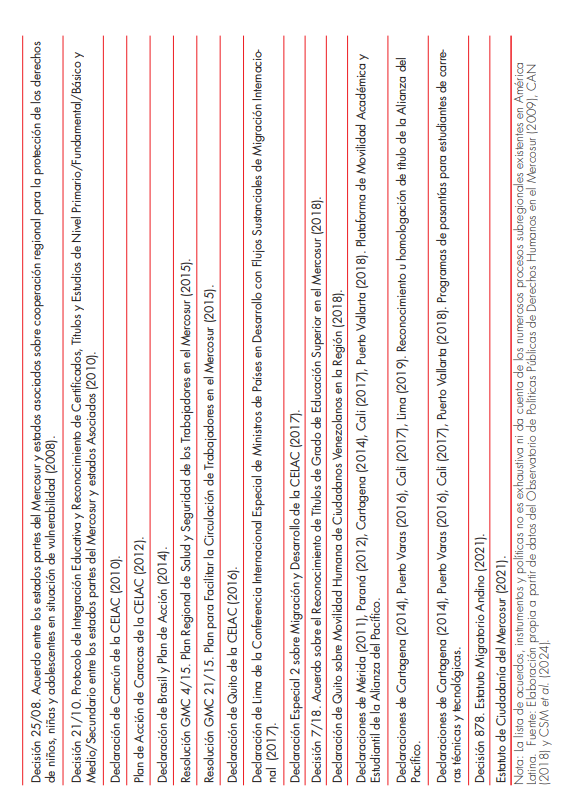

La gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe ha sido modelada por diversas iniciativas históricas, comenzando con el Instrumento Andino de Migración Laboral-Decisión 116 (1973) y la Declaración de Cartagena (1984), que establecen las bases para armonizar normas laborales y proteger a los refugiados desde una visión más amplia. En 1996, el Proceso de Puebla (México) se enfocó en coordinar políticas migratorias en América Central. En lo que va de siglo xxi, el Acuerdo de Residencia del Mercosur (2002) y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones-CSM (2000) han promovido la movilidad y cooperación regional entre los países. En 2003, la Decisión 545 del Instrumento Andino de Migración Laboral establece normas para la circulación progresiva de nacionales andinos y, en 2020, el Estatuto Migratorio Andino (Decisión 878) actualizó las regulaciones para la circulación en la Comunidad Andina (CAN). Por su parte, el Acuerdo CA-4 de 2006 en América Central ha facilitado la movilidad entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, aunque enfrenta desafíos geopolíticos y la influencia de Estados Unidos. A continuación, se repasan en mayor detalle estos instrumentos (véanse tablas 3 y 4).

Un análisis de los regímenes de política migratoria en América Latina y el Caribe (Acosta y Harris, 2022) observó que la región se ha caracterizado desde el siglo xxi por la adopción de nuevas leyes nacionales, generalmente acompañadas por esquemas subregionales de movilidad. Estos regímenes incluyen, siquiera formalmente, mecanismos de regularización, acceso al mercado laboral y a los sistemas de salud y educación, así como el derecho a la reunificación familiar y al voto, al menos en elecciones locales. La regularización de los migrantes, a través de mecanismos permanentes y de programas extraordinarios, también es parte de este emergente régimen jurídico migratorio latinoamericano. Se estima que los países de la región han llevado a cabo más de 90 regularizaciones extraordinarias desde el año 2000. Buena parte de estos procesos de regularización se dan como parte de accesos preferenciales para migrantes de ciertos países de la región. También es importante recalcar que el porcentaje de ratificación de instrumentos internacionales y regionales en la materia es muy alto en América Latina, aunque la subregión del Caribe no sigue las mismas tendencias (ibídem).

De esta forma, el fortalecimiento de la gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe a inicios del presente siglo se consolidó debido a varios factores. Un crecimiento económico sostenido, impulsado por el aumento de los precios de las materias primas, contribuyó a reducir las asimetrías económicas y a disminuir la pobreza extrema en amplios sectores de la población (Freier y Castillo Jara, 2021; Ramírez y Ceja, 2019). Esto incrementó la popularidad de los gobiernos de la «marea rosa»–gobiernos de izquierda y centroizquierda– que compartían una postura más progresista hacia la migración regional, contrastando con las políticas restrictivas del Norte Global (Montenegro-Braz, 2022). Este contexto de apertura coincidió además con flujos intrarregionales con patrones consistentes, lo que evitó la politización del tema (Acosta et al., 2019).

Pero, además de la cooperación estatal, ha sido el trabajo de las organizaciones intergubernamentales el que ha adquirido un papel cada vez más destacado en la gobernanza migratoria. Entre las organizaciones más importantes se encuentran la OIM y el ACNUR, que proporcionan asistencia técnica y humanitaria. Su rol ha sido clave en crisis como el éxodo venezolano y las migraciones forzadas desde Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, ofreciendo protección a los migrantes, asistencia técnica a los estados y el apoyo en el desarrollo de políticas y marcos normativos en la materia. La sociedad civil también ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos de los migrantes y en proporcionar asistencia. En América Central, organizaciones como la Red Jesuita con Migrantes (RJM) y Alianza Américas, entre otras, han sido claves en la región para oponerse a las políticas de externalización de fronteras de Estados Unidos, que trasladan el control migratorio a países vecinos. Asimismo, redes como la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, el Colectivo Migraciones para las Américas y Red Latinas también han fomentado espacios colectivos de debate y acción en torno a las migraciones, evidenciando una gobernanza diversa que incluye enfoques de abajo hacia arriba (Bobes, 2017).

Sin embargo, pese al incipiente compromiso político para fortalecer la gobernanza migratoria en la región en este período, diversos factores han debilitado la coordinación de políticas. Cambios geopolíticos, intereses nacionales, crisis migratorias y la influencia de Estados Unidos en América Central han puesto a prueba estas iniciativas. Las respuestas a la migración intrarregional venezolana han sido diversas y contradictorias, dependiendo de medidas provisionales (Margheritis y Pedroza, 2022; Villarreal, 2021). Los marcos regionales, como el Grupo de Lima (2017)4, que ha politizado la crisis, y el Proceso de Quito (2018), que carece de soluciones operativas, han sido ineficaces. Al mismo tiempo, la gestión de la crisis ha recaído en organizaciones intergubernamentales y en ONG que proporcionan asistencia humanitaria. Además, la pandemia de la COVID-19 exacerbó las vulnerabilidades de los migrantes debido a los cierres de fronteras y restricciones de movimiento. Por su parte, en América Central, la influencia de Estados Unidos y las asimetrías de poder han moldeado las dinámicas migratorias, llevando a respuestas unilaterales o bilaterales centradas en la seguridad y a la externalización de las fronteras migratorias. Ello ha complejizado los flujos migratorios, exponiendo a los migrantes a rutas peligrosas y tiempos de viaje prolongados, lo que incrementa su vulnerabilidad (Faret et al., 2021).

En resumen, las dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe han experimentado una evolución considerable en las últimas dos décadas, caracterizadas por un aumento en la emigración a los países del Norte, un incremento de la movilidad intrarregional y crisis humanitarias significativas, como el éxodo venezolano. A pesar de las iniciativas de gobernanza regional ya mencionadas, orientadas a fomentar la cooperación y un enfoque más abierto a las migraciones en contraste con las crecientes políticas restrictivas del Norte Global, estos marcos han enfrentado diversos desafíos. En ese sentido, tanto organizaciones intergubernamentales como ONG desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de los migrantes y en la provisión de ayuda humanitaria, aunque las políticas centradas en la seguridad a menudo eclipsan estas iniciativas.

Asia

La migración en Asia es una constante e históricamente ha sido motivada por causas heterogéneas. Aunque es difícil generalizar al hablar de esa región, debido a sus dimensiones y a su complejidad cultural, étnica, política, religiosa y económica, es posible identificar algunos patrones en común. Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA, por sus siglas en inglés), en 2020, Asia fue el origen de más del 40% de los migrantes internacionales a nivel global. Más de la mitad (69 millones) residen en otros países de Asia, haciendo que, al igual que en África y América Latina y el Caribe, la migración intrarregional sea una de las principales dinámicas migratorias. Los desplazamientos dentro de la región ocupan el primer lugar, mientras que la migración extrarregional es menor y equivale a más de 46 millones de personas residentes sobre todo en América del Norte y Europa. Factores como la pobreza, las desigualdades, la búsqueda de oportunidades educativas y motivos familiares (especialmente el matrimonio), junto con los conflictos, la violencia y los desastres naturales, son las principales causas de desplazamientos (OIM, 2023). Según el ACNUR (2022), en Asia y el Pacífico hay 14,3 millones de personas de interés para la organización: 7 millones de refugiados y solicitantes de asilo, 5 millones de desplazados internos y 2,5 millones de personas apátridas.

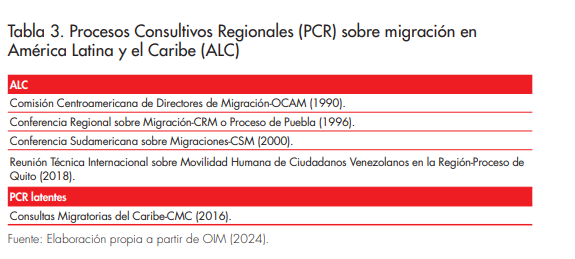

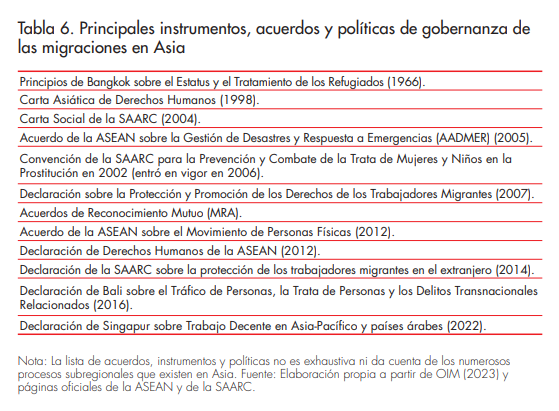

La gobernanza migratoria en Asia presenta una serie de contradicciones: muchos Estados asiáticos han decidido no adherirse a las convenciones internacionales sobre migración ni a la creación de un marco jurídico regional, pero han realizado esfuerzos significativos para fomentar la cooperación a nivel regional y subregional, y la mayoría ha firmado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 (Shivakoti, 2020; Asís y Maningat, 2023). Como puede observarse en las tablas 5 y 6, el continente cuenta también con diversos procesos consultivos en materia migratoria e instrumentos y marcos de gobernanza de la movilidad humana.

Una evaluación reciente sobre los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración revela características clave de la gobernanza migratoria en Asia. Aunque el 60% de los países incluye preguntas sobre migración en los censos, solo el 32% proporciona datos desagregados. El 80% de los países de Asia-Pacífico tiene registros de sus ciudadanos en el exterior y políticas para asistirlos, pero el 79% no ha ratificado la Convención sobre Apatridia y el 75% carece de sistemas para rastrear migrantes desaparecidos. Además, solo el 31% de los países garantizan el acceso igualitario a la salud, y el 37% a la educación, mientras que el 86% carece de estrategias para combatir el odio, la violencia y la discriminación contra los migrantes (IOM, 2022).

Por otra parte, los actores de la gobernanza migratoria en Asia incluyen a gobiernos nacionales y locales, agencias internacionales como la OIM, el ACNUR y la OIT, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, la Iglesia católica, así como organizaciones de migrantes y sindicatos (Hugo, 2011; Asís y Maningat, 2023). Asimismo, es menester considerar el papel de las organizaciones regionales, tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Asociación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC) y el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) (Hugo, 2011; Shivakoti, 2020), que también participan de esa gestión. Para aproximarnos a esta realidad, a continuación, se analizarán los casos de la ASEAN y de la SAARC. La primera es una organización intergubernamental fundada en 1967 que está conformada por diez estados (Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Birmania). En el artículo 1 de su carta fundacional se habla de la creación de un mercado único, donde «se facilite el movimiento de empresarios, profesionales, talentos y mano de obra» (ASEAN, 1967).

Según Asís y Maningat (2023), la gobernanza migratoria en la ASEAN se caracteriza por una brecha entre los discursos y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de migración y derechos humanos. Solo Indonesia y Filipinas han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Trabajadores Migrantes de 1990, y solo cuatro estados son signatarios del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000). Además, los Principios de Bangkok sobre Refugiados, adoptados en 1966, no son vinculantes. La prioridad de los países miembros se ha centrado en los trabajadores altamente cualificados y regulares, a pesar de que más de la mitad de los trabajadores del bloque no entran en esta categoría. Uno de los principales motivos de esta reticencia en asumir compromisos internacionales se debe al principio general de no interferencia de la ASEAN, que reconociendo las especificidades y problemas de la región –como su diversidad y la inestabilidad política de algunos países– busca evitar el posible agravamiento de conflictos (Asís y Maningant, 2023). Sin embargo, los países del bloque han avanzado en áreas como la migración cualificada, a través de la firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA, por sus siglas en inglés), y en el reconocimiento de derechos humanos, mediante la firma de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN (2012), aunque se trata nuevamente de un instrumento que no genera obligaciones. En segundo lugar, en esta organización existe un proceso de descentralización del reclutamiento en el mercado laboral de migrantes, donde agencias y empresas intermediarias juegan un rol clave en la gestión migratoria (ibídem). Este enfoque expone a los trabajadores migrantes, especialmente a los indocumentados, a situaciones de vulnerabilidad y precariedad, con agencias involucradas en redes de trata y tráfico de personas. Sin embargo, también permite que grupos de la sociedad civil intenten reformar las políticas migratorias restrictivas desde una perspectiva de defensa de derechos.

Por su parte, la SAARC fue establecida con la firma de la Carta de la SAARC en Dhaka, el 8 de diciembre de 1985, y está compuesta por ocho estados miembros: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Su carta fundacional establece en el artículo 1 diversos objetivos entre los que destacan la aceleración del crecimiento económico, la promoción de la cooperación en diversos campos y agendas de interés común, así como la búsqueda de la promoción del bienestar de los pueblos Asia del Sur (SAARC, 1985). Los avances de la organización en temas migratorios han sido limitados y centrados en la emigración (Rajan y Kumar, 2023). Un ejemplo es la Declaración de la SAARC sobre la protección de los trabajadores migrantes en el extranjero, adoptada en la 18ª Cumbre en 2014. Las divisiones internas, el peso desproporcionado de India y la preferencia por la cooperación bilateral han dificultado su trabajo. La inmigración es aún una tarea pendiente: debido a la historia conflictiva de Asia, este fenómeno sigue viéndose desde el prisma de seguridad.

Por último, aunque la gobernanza de la movilidad humana en Asia abarca perspectivas relacionadas con los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo –más del 80% de los países de la región Asia-Pacífico han ratificado nueve de los dieciocho tratados fundamentales de derechos humanos y sus protocolos facultativos, y se han logrado avances concretos en la gobernanza migratoria–, continúan registrándose numerosos casos de explotación, discriminación y otras violaciones de los derechos humanos de los migrantes (OIM, 2023; Rajan y Kumar, 2023; Asís y Maningat, 2023). Además, la pandemia de COVID-19 agravó las vulnerabilidades de las personas migrantes en la región.

A modo de conclusión

La gobernanza migratoria es un concepto amplio y flexible que involucra a actores estatales y no estatales en la gestión de los fenómenos migratorios, y puede ser tanto analítico como prescriptivo. Este trabajo ha buscado explorar si la gobernanza migratoria en África, Asia y América Latina presenta características distintivas en comparación con las orientaciones del Norte Global, donde, si bien en distintos niveles, ha existido históricamente un enfoque más aperturista e inclusivo, en las últimas décadas se ha consolidado una visión securitaria y un uso instrumental de las migraciones. Aunque la gobernanza migratoria se fortaleció a nivel global a partir de la década de 1990, partimos del presupuesto que África, Asia y América Latina no eran una tabula rasa en materia migratoria. Si bien cada región posee características propias y es necesario tener en consideración sus particularidades, creemos que la categoría Sur Global nos permite aproximarnos a los rasgos, desafíos y reivindicaciones compartidas por los países que la conforman.

Puesto que el Norte y el Sur están interconectados y se configuran mutuamente, este análisis muestra que, debido a factores endógenos y exógenos, la agenda hegemónica de la gobernanza migratoria también está presente en el Sur Global, adoptando un enfoque cada vez más restrictivo y securitizado, especialmente tras la COVID-19. En este sentido, existen progresivamente más semejanzas entre la gobernanza migratoria del Norte y del Sur Global. No obstante, la implementación de esta agenda está marcada por diversas disputas y presenta particularidades debido al carácter predominantemente intrarregional de las migraciones, la existencia de acuerdos previos de integración regional y libre movilidad, así como los procesos de resistencia y construcción de formas alternativas de gobernanza por parte de diversos actores. Así, lejos de enfoques pesimistas que consideran África, Asia y América Latina únicamente como regiones que en su mayoría poseen democracias incompletas o sociedades inestables y autoritarias, con escasa capacidad institucional o legal para gestionar la migración internacional, consideramos que existen procesos que merecen mayor atención y constituyen contribuciones de estos países para pensar las migraciones en la actualidad. Esto no significa asumir un enfoque esencialista ni excesivamente optimista sobre los países del Sur, sino reconocer la complejidad que los caracteriza y el potencial que tienen para transformar el panorama actual de la movilidad humana.

En este sentido, se ha observado como, primer lugar, la visión más aperturista hacia las migraciones (presente sobre todo en América Latina y África) surge en parte como denuncia de las condiciones de las diásporas del Sur en el Norte Global. Existen también políticas favorables e inclusivas, luchas migrantes, así como organizaciones y movimientos en defensa de los derechos humanos que abogan por un trato justo para inmigrantes y refugiados. Sin embargo, esta perspectiva no permea a todos los actores, lo que resulta en una gobernanza migratoria fragmentada, cambiante, con diversos enfoques y velocidades, e incluso inexistente en algunas áreas. Su desarrollo depende en gran medida de las condiciones políticas y económicas de los países de cada región, así como de la intensidad de los flujos migratorios.

En segundo lugar, aunque los estados siguen siendo protagonistas, en las tres regiones se advierte que operan diversidad de actores en distintos niveles de manera formal e informal. Con frecuencia, los estados delegan la provisión de ayuda humanitaria a actores internacionales u ONG debido a la falta de recursos económicos y técnicos. En otros casos, la baja presencia del Estado ha llevado a que grupos criminales sean los artífices de la gestión migratoria en ciertos territorios. Esto es muy evidente en lugares como el Tapón del Darién (Panamá) o en la frontera entre México y Estados Unidos, así como en Libia a donde llegan los flujos de países del África Subsahariana con la intención de llegar a Europa vía marítima. Asia-Pacífico es uno de los principales núcleos de operaciones de delincuencia organizada que comercian con la trata y el tráfico de personas.

En tercer lugar, si bien la agenda migratoria no es la prioridad en estas regiones, algunos líderes y partidos políticos instrumentalizan la migración con fines electorales, apoyando con frecuencia medidas restrictivas y xenófobas. Por otro lado, los gobiernos de estas regiones usan políticamente el tema migratorio para contestar el estado actual de las relaciones de poder entre Norte y Sur Global. En un contexto marcado por desventajas económicas, desigualdades y alta vulnerabilidad al cambio climático, la migración se emplea para denunciar estos fenómenos, problematizar las condiciones de las diásporas en los países industrializados, cuestionar que los flujos internacionales de remesas superen la ayuda oficial al desarrollo, señalar la fuga de cerebros (brain drain) y visibilizar el papel crucial de África, Asia y América Latina en la acogida de migrantes y refugiados. Además, se demanda un incremento en los fondos destinados a abordar las crisis humanitarias y los crecientes movimientos de población en dirección Sur-Sur.

Por último, aunque cada contexto es único y presenta diversas realidades, consideramos que el descentramiento del debate sobre gobernanza migratoria tiene la capacidad de fomentar diálogos más horizontales y menos enfocados en los intereses y agendas de los países occidentales que en el Sur han apoyado, sobre todo perspectivas de securitización y contención de las migraciones en detrimento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Este proceso es evidente en África y América Latina, pero también está cobrando fuerza en Asia. En contraste, iniciativas como el análisis de las causas estructurales de la migración y sus efectos, que no siempre son positivos para el desarrollo de los países de origen; la cooperación (no limitada al ámbito de la seguridad); políticas favorables e inclusivas para migrantes y refugiados; así como la promoción de proyectos de libre movilidad y ciudadanía regional, pueden considerarse aportes significativos del Sur Global para pensar y actuar en torno a las migraciones. Estas últimas no pueden prescindir de análisis histórico-estructurales ni de enfoques que prioricen los derechos de las personas y las realidades de los lugares de donde provienen. A este respecto, poner a los países del Sur y sus demandas en el centro de la gobernanza migratoria no es solo una cuestión de justicia o solidaridad, sino una necesidad.

Referencias bibliográficas

Acharya Amitav y Buzan, Barry. The Making of Global International Relations: Origins and Evolution of IR at Its Centenary. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

ACNUR. «Personas refugiadas y migrantes en ALC se benefician a las economías locales», (26 de febrero de 2024) (en línea) https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/personas-refugiadas-y-migrantes-en-america-latina-y-el-caribe

Acosta, Diego; Blouin, Cecile y Freier, Feline. «La emigración venezolana: respuestas Latinoamericanas». Fundación Carolina, Documento de trabajo n.º 3 (2019) (en línea) https://www.fundacioncarolina.es/catalogo/la-emigracion-venezolana-respuestas-latinoamericanas/

Acosta, Diego y Harris, Jeremy. «Regímenes de política migratoria en América Latina y el Caribe: inmigración, libre movilidad regional, refugio y nacionalidad». Banco Interamericano de Desarrollo, (2022) (en línea) https://publications.iadb.org/es/regimenes-de-politica-migratoria-en-america-latina-y-el-caribe-inmigracion-libre-movilidad-regional

Asamblea General de las Naciones Unidas. «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». A RES 70/1. (25 de septiembre de 2015) (en línea). https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_SP.pdf

ASEAN. The ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN, 1967 (en línea) https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

Asis, Rey y Maningat, Carlos. «The “ASEAN Way” in Migration Governance», en: Crawley, Heaven y Teye, Joseph K. (eds.) The Palgrave Handbook of South–South Migration and Inequality. Cham: Palgrave Macmillan, 2023, p. 679-698 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8_31

Barnett, Michael y Duvall, Raymond. «Power in Global Governance», en: Barnett, Michael y Duvall, Raymond (eds.) Power in Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 1-32.

Betts, Alexander. «Introduction: Global Migration Governance», en: Betts, Alexander (ed.) Global Migration Governance. Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 1-33 (en línea) https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199600458.003.0001

Betts, Alexander y Kainz, Lena. «The History of Global Migration Governance». Refugee Studies Centre, Working Papers n.º 122 (2017), p. 1-15.

BID, OCDE y PNUD. ¿En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe?: mapeo de la integración socioeconómica. Washington, D.C.: BID, 2023 (en línea) https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/En-que-situacion-estan-los-migrantes-en-America-Latina-y-el-Caribe-mapeo-de-la-integracion-socioeconomica.pdf

Bobes, Velia Cecilia. «ONG de migración como actores de un campo de acción solidaria». Migración y desarrollo, vol. 15, n.º 28 (2017), p. 125-146.

Boswell, Christina. «Theorizing Migration Policy: Is There a Third Way?». International Migration Review, vol. 41, n.º 1 (2007), p. 75-100.

Brun, Élodie. «The Meanings of the (Global) South from a Latin American Perspective». Oxford Research Encyclopedia of International Studies, (13 de diciembre de 2023) (en línea) https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-800

CAN-Comunidad Andina. «Normas sobre Migración en la Comunidad Andina». Secretaría General de la Comunidad Andina, (marzo de 2018) (en línea) https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6399/1.pdf

Carella, Francesco. «The Governance of South–South Migration: Same or Different?», en: Crawley, Heaven y Teye, Joseph K. (eds.) The Palgrave Handbook of South–South Migration and Inequality. Cham: Palgrave Macmillan, 2024, p. 587-607 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8_27

Cecchini, Simone y Martínez Pizarro Jorge. «International migration in Latin America and the Caribbean: a development and rights perspective». CEPAL Review, n.º 141 (2023) (en línea) https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ff5e4056-3997-4e19-9385-b59088ad718c/content#page=217

CSM, OIM y Mercosur IPPDH. «Relevamiento de acuerdos y declaraciones de los estados de América del Sur en los procesos regionales en materia migratoria sobre los ejes de integración sociolaboral y educación». ONU Migración, (18 de abril de 2024) (en línea) https://lac.iom.int/es/resources/relevamiento-de-acuerdos-y-declaraciones-de-los-estados-de-america-del-sur-en-los-procesos-regionales-en-materia-migratoria-sobre-los-ejes-de-integracion-sociolaboral-y-educacion

Dick, Eva y Schraven, Benjamin. «Regional migration governance in Africa and beyond: a framework of analysis». German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Discussion Paper n.º 9 (2018) (en línea) https://doi.org/10.23661/dp9.2018

Dingwerth, Klaus y Pattberg, Philipp. «Global Governance as a Perspective on World Politics», Global Governance, vol. 12, n.º 2 (2006) p. 185-203.

Domenech, Eduardo. «Gobernabilidad migratoria: producción y circulación de una categoría de intervención política». Revista Temas de Antropología y Migración, n.º 10 (2018), p. 110-118.

Draude, Anke. «How to capture non-Western forms of governance: In favor of an equivalence functionalist observation of governance in areas of limited statehood». SFB Governance, working paper series n.º 2 (enero de 2007) (en línea) https://www.files.ethz.ch/isn/44946/2007%20Working%20Paper%202%20-%20English.pdf

EAC-East African Community. The Treaty for the Establishment of the East African Community 1999-2006. Arusha: East African Legislative Assembly, 2002 (en línea) https://www.eala.org/documents/view/the-treaty-for-the-establishment-of-the-east-africa-community-1999-2006

Faret, Laurent; Téllez Angiano, María Eugenia y Rodríguez-Tapia, Luz Helena. «Migration Management and Changes in Mobility Patterns in the North and Central American Region». Journal on Migration and Human Security, vol. 9, n.º 2 (2021), p. 63-79.

Fernández-Durán, Cristina. «Las políticas europeas de migración y cooperación al desarrollo hacia el Norte de África y el Sahel». Informe África 2023. África en el nuevo escenario geopolítico, n.º 4 (2023), p. 68-86.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. «Recentring the South in Studies of Migration», en: Crawley, Heaven y Teye, Joseph K. (eds.) The Palgrave Handbook of South–South Migration and Inequality. Cham: Palgrave Macmillan, 2024, p. 47-73 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8_3

Freeman, Gary. «Modes of Immigration Politics in Liberal Democratic States». International Migration Review, vol. 29, n.º 4 (1995), p. 881-902.

Freier Feline y Castillo Jara, Soledad. «Movilidad y políticas migratorias en América Latina en tiempos de COVID-19». Anuario CIDOB de la Inmigración, (2021), p. 50-65.

Geddes, Andrew. «Migration Governance», en: Scholten, Peter (ed.) Introduction to Migration Studies. An Interactive Guide to the Literatures on Migration and Diversity. Cham: Springer Nature, 2022, p. 311-323.

Geiger, Martin y Pécoud, Antoine (eds.) The International Organization for Migration: The New ‘UN Migration Agency’ in Critical Perspective. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.

Hirsch, Alan. «Framing a study of African migration governance reform. Towards free movement». The New South Institute, (18 de julio de 2023) (en línea) https://southinstitute.org/publications/migration-governance-reform-first-report/

Hollifield, James. «The Emerging Migration State». International Migration Review, vol. 38, n. º3 (2004), p. 885-912.

Hugo, Graeme. «Governance and institutional issues in migration in Asia», en: Cheema, Shabbir; McNally, Christopher A. y Popovski, Vesselin (eds.) Cross-border governance in Asia: Regional issues and mechanisms. Nueva York: United Nations University, 2011, p. 24-92 (en línea) https://collections.unu.edu/eserv/UNU:2506/ebrary9789280811933.pdf

Legler, Thomas. «Gobernanza Global», en: Legler, Thomas; Santa Cruz, Arturo y Zamudio González, Laura (eds.) Introducción a las relaciones internacionales: América Latina y la política global. México: Universidad Iberoamericana, 2021, p. 238-251.

Margheritis, Ana y Pedroza Luicy. «Is there a ‘Latin American’ Approach to Migration Governance». Análisis Carolina, n.º 16 (2022), p. 1-14.

McAuliffe, Marie y Oucho, Linda (eds.) World Migration Report 2024. Ginebra: IOM, 2024 (en línea) https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2024

Mcauliffe, Marie y Triandafyllidou, Anna (eds.) World Migration Report 2022. Ginebra: IOM, 2021 (en línea) https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022

Montenegro-Braz, Adriana. «Every Man for Himself. The Regional Responses to the Venezuelan Exodus During the COVID-19 Pandemic», en: Melisa Deciancio y Cintia Quiliconi (eds.) Regional and International Cooperation in South America After COVID: Challenges and Opportunities Post-pandemic. Londres: Routledge, 2022, p. 216-234.

Montenegro-Braz, Adriana y Villarreal Villamar, María del Carmen. «Migration Governance». Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2025, (en línea) https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-882

Muppidi, Himadeep. «Colonial and postcolonial global governance», en: Barnett, Michael y Duvall, Raymond (eds). Power in Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press (2004), p. 273-293.

Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (comp.). «Las Migraciones Humanas en el Mercosur. Una mirada desde los Derechos Humanos. Compilación Normativa», 2009 (en línea) http://www.iin.oea.org/boletines/boletin4/Publicaciones/Migraciones_en_el_Mercosur-livro_nov09[1].pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Glossary on Migration». International Migration Law, n.º 34 (2019) (en línea) https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Africa Migration Report: Challenging the Narrative», (2020) (en línea) https://publications.iom.int/books/africa-migration-report-challenging-narrative

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Asia–Pacific Migration Data Report 2022», Asia–Pacific Regional Data Hub, (2023) (en línea) https://publications.iom.int/books/asia-pacific-migration-data-report-2022

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Africa Migration Report. Connecting the threads: Linking policy, practice and the welfare of the African migrant», (2024) (en línea) https://publications.iom.int/books/africa-migration-report-second-edition

OIM-Organización Internacional para las Migraciones. «Procesos Regionales Consultivos sobre Migración», (s/f) (en línea) https://www.iom.int/es/procesos-regionales-consultivos-sobre-migracion

Opi, Bosco. «Borders recolonised – the impacts of the EU externalisation policy in Africa». Journal of Decolonising Disciplines, vol. 3, n.º 1-2 (2021) (en línea) https://upjournals.up.ac.za/index.php/jdd/article/view/3718

Pécoud, Antoine. «Mapping Global Migration Governance». IMI Working Paper n.º 183/PACES (2024) (en línea) https://www.iss.nl/en/media/2024-07-pacesworking-paper-n5-pecoudimi-n183

Querejazu, Amaya. «Comprendiendo y cuestionando la gobernanza global». Colombia Internacional, n.º 102 (2020) p. 63-86.

Rajan, S. Irudaya y Kumar, Ashwin. «Migration, Development Within the SAARC Framework: Towards a Migration Governance Model of the Future», en: Rajan, S. Irudaya (eds.) Migration in South Asia. Cham: Springer, IMISCOE Research Series, 2023 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-031-34194-6_15

Ramírez, Jacques; Ceja, Iréri y Alfaro, Yolanda. «La Conferencia Sudamericana de Migraciones y el Proceso Puebla: ¿entre la seguridad y los derechos? - CSM y CRM». Periplos. Revista de investigación sobre migraciones, vol. 1, n.º 3 (2019) p. 11-36.

Rayp, Glenn; Ruyssen, Ilse y Marchand, Katrin (eds.) Regional Integration and Migration Governance in the Global South. Cham: Springer, 2020.

Roger, Charles; Jordana, Jacint; Holesch, Adam y Schmitt, Lewin. «La investigación sobre gobernanza global. Explorando patrones de crecimiento, diversidad e inclusión». Foro Internacional, vol. 63, n.º 2 (2023) p. 213-249.

Rosenau, James N. «Governance in the Twenty-First Century». Global Governance, vol. 1, n.º 1 (1995), p. 13-43.

SAARC-South Asian Association for Regional Cooperation. «Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation», 1985 (en línea) https://www.saarc-sec.org/index.php/about-saarc/saarc-charter

Shivakoti, Richa. «Asian Migration Governance», en: Rayp, Glenn; Ruyssen, Ilse y Marchand, Katrin (eds.) Regional Integration and Migration Governance in the Global South. Cham: Springer, 2020, p. 177-199 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-030-43942-2_8

Sinclair, Timothy. Global Governance. Cambridge: Polity Press, 2012.

Stel, Nora. «Uncertainty, exhaustion, and abandonment beyond South/North divides: Governing forced migration through strategic ambiguity». Political Geography, vol. 88, (2021) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102391

Teye, Joseph y Oucho, Linda. «Policies towards Migration in Africa», en: Crawley, Heaven y Teye, Joseph K. (eds.) The Palgrave Handbook of South–South Migration and Inequality. Cham: Palgrave Macmillan, 2024, p. 609-630 (en línea) https://doi.org/10.1007/978-3-031-39814-8_28

Villarreal, María del Carmen. «Multilateralismo, crise e migração venezuelana: o Grupo de Lima e o Processo de Quito em perspectiva comparada». Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, vol. 13, n.º 26 (2021), p. 104-140.

Notas:

1- El ODS 10 de la Agenda 2030 tiene como propósito reducir las desigualdades en los países y entre ellos. Una de sus metas específicas (ODS 10.7) es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la implementación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015).

2- Asociación y foro político y económico de países emergentes, inicialmente conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A partir de 2024, se incorporaron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía.

3- Los principales acuerdos intergubernamentales no vinculantes orientados formalmente a mejorar la gestión de la movilidad humana y la protección de las personas refugiadas, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018.

4- Grupo constituido en 2017 representando a 12 países para abordar la crisis de Venezuela: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Posteriormente, se sumaron Guyana y Santa Lucía, ampliando el número de miembros a 14.

Palabras clave: migraciones internacionales, gobernanza, integración regional, África, América Latina, Asia, Sur Global

Cómo citar este artículo: Villarreal Villamar, María del Carmen y Montenegro Braz, Adriana. «La gobernanza de las migraciones en el Sur Global: un análisis comparativo». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 167-194. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.167

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 167-194

Cuatrimestral (enero-abril 2025)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.167

Fecha de recepción: 17.09.24 ; Fecha de aceptación: 17.01.25