Monarquías democráticas parlamentarias

Documents CIDOB (Nova època): 6

Autores:

Alfred Stepan, Wallace S. Sayre Professor of Government y director fundador del Center for the Study of Democracy, Toleration, and Religion (CDTR), Columbia University

Juan J. Linz (1926–2013†), fue Sterling Professor Emeritus of Political and Social Science, Yale University

Juli F. Minoves, Associate Professor of Political Science y Associate Director del International Studies Institute (ISI), University of La Verne, California

Esta es una traducción al español realizada por el CIDOB del artículo «Democratic Parliamentary Monarchies» publicado originalmente en el Journal of Democracy en abril de 2014. Algunos monarcas cambiaron poco después de la publicación en inglés, como por ejemplo Juan Carlos I sucedido por Felipe VI en España o Abdalá sucedido por Salmán en Arabia Saudí. Los autores del artículo agradecen a Rocío de Terán Troyano de Linz el tiempo dedicado a la revisión de la traducción y sus valiosas contribuciones.

La ciencia política ha estudiado poco los regímenes monárquicos, ya sean democráticos o no-democráticos. A partir de la experiencia histórica de Europa Occidental, en este texto se elabora una triple tipología ideal de regímenes monárquicos: monarquías gobernantes, monarquías constitucionales y monarquías democráticas parlamentarias (MDP). También se identifican cinco factores que ayudan o dificultan los cambios de un tipo de monarquía a otro: la presión política, la familia monárquica, los impuestos, las divisiones étnicas y religiosas, así como los actores internacionales. Evaluando los resultados de la «primavera árabe» y a la luz de estos cinco factores, se examina dónde se encuentran las monarquías del Norte de África y de Oriente Medio en esta tipología y si es previsible una evolución como «opción de salida» ante la presión política hacia el establecimiento de MDP. El análisis muestra las dificultades estructurales de una evolución hacia MDP a corto plazo en esta región del mundo.

Los estudiosos de la democratización harían bien en reflexionar más sobre la monarquía. Especialmente deberían prestar más atención al papel que han desempeñado las monarquías en la evolución de la democracia. Es sabido que muchas de las más viejas democracias europeas se desarrollaron a partir de monarquías gobernantes no democráticas. De hecho, siete de las dieciséis democracias de Europa Occidental con una población de un millón o más de habitantes son monarquías: Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido. Y, por supuesto, Japón es una monarquía.

No obstante, y un tanto sorprendente, aunque historiadores y politólogos han publicado numerosos y excelentes estudios sobre países concretos, la ciencia política comparada apenas ha contribuido al análisis general de la forma en que las monarquías han avanzado hacia la democracia1. Especialmente, la bibliografía académica sobre transiciones democráticas presenta escasos estudios comparados sobre los intentos –tanto fallidos como logrados– de contribuir a la plena democratización de las monarquías. Ofrecer tal perspectiva comparada es uno de los objetivos principales del presente trabajo.

Las razones de la falta de atención referida a esta cuestión son, sin duda, numerosas, pero una de ellas puede ser que de las más de 40 nuevas democracias nacidas desde 1973, y que han sido foco de atención de estudios recientes de democratización y transición, solo España era una monarquía. Asimismo, hay razones conceptuales de esta desatención.

Muchos de los excelentes estudios históricos de países concretos sobre la evolución de las monarquías emplean implícitamente una doble tipología: «monarquías gobernantes» frente a «monarquías constitucionales». Esto es totalmente inadecuado para un estudio comparado más amplio sobre la plena democratización de las monarquías. Y la inadecuación subsiste porque un régimen puede tener una legislación fundamental que obligue al monarca (haciendo de ese modo al régimen «constitucional»), aunque siga siendo no democrático. En la Alemania imperial, el káiser –en el plano constitucional– tenía que gobernar con una Cámara Baja «elegida sobre la base del sufragio universal masculino, y esta asamblea legislativa gozaba de considerables competencias presupuestarias» (Spellman, 2001: 217). Con todo, aun así el régimen no era democrático, en el sentido de que el káiser no solo «nombraba (y destituía) personalmente al canciller y mandaba las Fuerzas Armadas, sino que también poseía la facultad de convocar y disolver el Parlamento bicameral federal» (ibídem).

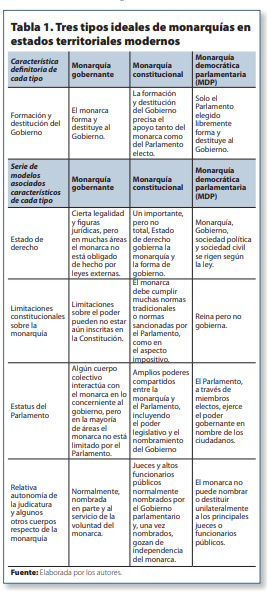

Proponemos, por tanto, una triple tipología ideal que distingue entre «monarquía gobernante», «monarquía constitucional» y lo que llamaremos «monarquía democrática parlamentaria» (MDP). A nuestro juicio, la característica que define una MDP es que solo el Parlamento libremente elegido forma y destituye al Gobierno. En una monarquía constitucional, en cambio, existe un fuerte elemento de doble legitimidad en el sentido de que el Parlamento y el monarca necesitan apoyo recíproco para formar o destituir al Gobierno. Y, otra diferencia aún mayor, en las monarquías gobernantes el monarca suele poder formar o destituir al Gobierno de manera unilateral.

Además, como explica la tabla 1 en detalle, cada uno de estos tres tipos se acompaña de su propia serie de modelos relativos al Estado de derecho, los controles constitucionales del monarca, la posición del Parlamento y la autonomía relativa del poder judicial. Las marcadas diferencias entre «monarquías gobernantes», «monarquías constitucionales» y MDP que incluye la tabla deberían dejar claro que es histórica y analíticamente equivocado confundir las MDP con la monarquía constitucional. Esta tipología en tres partes debería ayudar también a centrar la atención de los investigadores en los cambios de un tipo a otro entre distintos tipos de monarquías, sobre todo en lo referente al cambio escasamente objeto de teorización y, por tanto, de documentación, de la monarquía constitucional a la MDP.

A menudo, parece, este «cambio de un tipo a otro» ha tardado más tiempo en producirse de lo que suele admitirse. La Revolución Gloriosa británica (1688-1689) condujo a la destitución del rey Jacobo II con la ayuda del Parlamento y la rápida aprobación de una Declaración de Derechos para limitar los poderes reales. Episodios como este, y la ampliación del sufragio que dio comienzo con la Ley de Reforma de 1832, pueden dejar a algunos con la impresión de que el Reino Unido avanzó sin contratiempos y de modo lineal hacia la MDP. Pero una MDP no surgió realmente hasta después de la Primera Guerra Mundial. En 1885, cuando el primer ministro liberal William Gladstone apoyó el Gobierno Autónomo de Irlanda, «la hostilidad de la reina Victoria no conoció límites. Intrigó a espaldas de Gladstone, junto con miembros Whig de su partido, para formar una coalición “patriótica” con los conservadores a fin de hacer fracasar el Gobierno Autónomo» (Bogdanor, 1995: 32). Tras leer la correspondencia de 1914 de su nieto Jorge V, Vernon Bogdanor concluye que «no hay duda de que el Rey creía que podía vetar la ley y, en este sentido, consideraba que podía hacerlo en el caso del Gobierno Autónomo [Irlandés]» (ibídem)2. Solo el estallido de la Primera Guerra Mundial ese año evitó una importante crisis institucional al eliminar la cuestión del Gobierno Autónomo de la agenda durante años.

¿Qué factores ayudan o dificultan los cambios de un tipo a otro de monarquía?

En aras del análisis comparado, ¿podemos identificar algunas variables importantes que contribuyen a fallidas o logradas transiciones a una plena MDP? Los fenómenos históricos complejos siempre implican numerosas variables, pero las cinco siguientes nos parecen de especial poder predictivo a la hora de valorar las condiciones que dificultan o ayudan el avance hacia la MDP. Estas variables son:

1. Presión política. Sin esta, la mayoría de monarquías gobernantes se quedarían como están. Cuanto mayor sea la presión política sobre el monarca para que permita un Parlamento y la negociación con sus representantes electos según los partidos, y cuanto mayores sean las demandas de poder político de una sociedad y un Parlamento, es más probable que el monarca se vea obligado a convertirse en un «monarca constitucional» y a continuación, en definitiva, tenga que elegir entre aceptar una «opción de salida» hacia la MDP o hacer frente a su deposición. Sin embargo, pueden interponerse otras variables para bloquear tales presiones. Estas incluyen:

2. La familia monárquica. La distinción clave en este punto tiene lugar entre lo que llamamos «pequeñas familias monárquicas hereditarias» y «grandes familias gobernantes dinásticas». En el caso de las primeras, solo el monarca tiende a ocupar el cargo de rango más elevado, de modo que el avance hacia el constitucionalismo y (en última instancia) hacia la MDP será más probable que tenga lugar en este caso que en el caso de que haya una amplia familia real cuyos miembros ocupen los cargos más elevados del Gobierno3. En el segundo supuesto, la familia controla los principales recursos militares, financieros y económicos que proporcionan razones y medios para defender las prerrogativas dinásticas. En este caso, un monarca dispuesto personalmente a ceder poderes a un Parlamento puede topar con impedimentos, a la hora de adoptar esta vía, por parte de sus familiares. Un monarca que gobierne en solitario, sin contar con una serie de familiares distribuidos entre los cargos de mayor rango y poder de mando del Estado, será en cambio más capaz de desactivar amenazas revolucionarias accediendo a hacer reformas, tal vez incluso hasta el punto de aceptar una MDP.

3. ¿Cobrar impuestos o no? Un monarca que necesita dinero –por regla general, al principio, de «notables» del reino y, posteriormente, de un Parlamento– es un monarca vulnerable. A la inversa, un monarca con poca o ninguna necesidad de cobrar impuestos (porque, supongamos, las rentas procedentes de recursos naturales llenan las arcas del Estado) puede perfectamente hallarse en condiciones de financiar servicios de seguridad y ayudas sociales en cantidad suficiente para mantener la paz y prevenir cualquier necesidad eventual a la que haya que hacer frente y, en mucha menor medida, si hay que negociar o llegar a acuerdos en su relación con el Parlamento electo.

4. Divisiones étnicas y religiosas. Si el advenimiento de una MDP va a significar más poder para una mayoría étnica o religiosamente marginada y menos para una minoría dominante desde hace mucho tiempo, la familia gobernante y sus aliados se opondrán con mayor probabilidad. Los estímulos para aceptar una MDP pueden ser mayores, sin embargo, si un cambio en tal dirección parece ser capaz de contribuir a reprimir amenazas y mitigar tensiones étnicas o interconfesionales.

5. Actores internacionales. Es menos probable que un monarca con aliados extranjeros poderosos hostiles a la plena democratización abrace esta causa o acceda siquiera al constitucionalismo. No obstante, en caso de que el panorama internacional cambiara de forma que los aliados del monarca fueran menos reacios a la democracia, el constitucionalismo e, incluso, una MDP pueden resultar más probables.

La experiencia europea occidental

Todas estas variables jugaron un papel en la configuración de la historia europea occidental. Tal vez la más influyente –a veces a favor, a veces en contra de la MDP– fue el contexto internacional. Este fue especialmente el caso durante dos «momentos» políticos diferentes. El primero fue la época de la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas (1789-1815). Aquel cuarto de siglo presenció la deposición y posterior decapitación del rey de Francia (en 1793) y, posteriormente, el auge de repúblicas nacionalistas basadas en el elemento territorial como nuevas pretendientes a la legitimidad estatal. La época terminó cuando la mayoría de las familias reales tradicionales recuperaron sus tronos, aunque a un precio: tuvieron que aceptar constituciones que limitaron algunos de sus poderes y cambiaron el origen de la legitimidad del «derecho divino» a «la nación» (Minoves, 2011: 25-28).

Un siglo después, se produjo un acontecimiento de importancia aún más trascendental en relación con todas las monarquías europeas: la Primera Guerra Mundial. Este cataclismo fue testigo de la destrucción de todas las principales monarquías que entraron en ella con una cabeza coronada dotada de importantes poderes ejecutivos y la acabaron en el bando de los perdedores. Las dinastías de los Romanov, Hohenzollern y Habsburgo cayeron todas (como también la Otomana). Los conflictos étnico-religiosos, aún más candentes a causa de la guerra, reavivaron el fuego que consumió los imperios multiétnicos zarista y austro-húngaro. En el contexto de nacionalismo y democratización que advino al término de la guerra en 1918, las repúblicas austríaca, checoeslovaca, húngara y eslavas meridionales surgieron con personalidad propia de las cenizas del reinado de los Habsburgo4. El régimen zarista de Rusia se había tambaleado antes del serio desafío revolucionario de 1905 y una década después se vio desbordado por la difícil situación derivada de un prolongado combate a gran escala y una confusa mezcla de exigencias procedentes de Polonia, Ucrania, el área báltica, el Cáucaso y Besarabia (Seton-Watson, 1952: 231-245).

Problemas relacionados con la etnicidad y la religión se cernían asimismo sobre algunas monarquías europeas supervivientes. Tal fue el caso por supuesto de la cuestión irlandesa en el Reino Unido, así como el de una cuestión menos conocida, pero explosiva en el plano étnico-nacional, en Dinamarca. Los daneses habían adoptado una constitución relativamente progresista en 1849, pero hasta 1901 el rey Christian IX no aceptó formar un Gobierno que tuviera la confianza de la electa Cámara Baja. En 1919, su nieto Christian X declaró oficialmente que no formaría ningún Gobierno sin contar con una mayoría de la Cámara Baja. Pero, justo un año después, violó el espíritu de su promesa. El Tratado de Versalles hizo un llamamiento a Alemania y Dinamarca para que celebraran plebiscitos en el norte y centro de Schleswig, respectivamente (áreas que Dinamarca había perdido en favor de Prusia en una guerra en 1864). El norte de Schleswig votó aplastantemente a favor de unirse a Dinamarca, mientras que en el centro de Schleswig el resultado fue a la inversa. Christian X se puso de parte de los nacionalistas daneses y ordenó al primer ministro que hiciera caso omiso del voto del centro de Schleswig y reclamara el área para Dinamarca. Cuando el primer ministro dijo que no, el rey lo echó junto con su Gobierno. Este último gran enfrentamiento entre un monarca danés y el Parlamento finalizó solo cuando el rey, preocupado por las multitudes que protestaban en Copenhague y el ejemplo de la toma del poder bolchevique en Rusia, aceptó el derecho del Parlamento a ser la autoridad definitiva sobre las políticas públicas. Ningún monarca danés se ha atrevido desde entonces a desafiar a un primer ministro al frente de una mayoría parlamentaria. Dinamarca, por fin, se había convertido en una MDP.

En Suecia, también, el espectro de la revolución tuvo un papel en el ascenso de la MDP. El Reino de Suecia había ido desarrollándose con rasgos crecientemente constitucionalistas desde principios del siglo xix, pero no llegó a ser una MDP hasta después de la Primera Guerra Mundial. En su estudio clásico sobre la aparición de la democracia sueca, Dankwart Rustow (1955) observa que cuando el líder de la Cámara Baja pidió al rey Oscar II que la disolviera de modo que pudiera celebrarse una votación sobre la ampliación del sufragio y la restricción de los poderes de veto de la Cámara Alta elegida de manera menos democrática, el rey se negó rotundamente (ibídem; Andrén, 1961 y Fusilier, 1969). No fue hasta el contexto amenazante de 1918, cuando los monarcas alemán y ruso habían caído y los suecos protestaban en nombre del republicanismo e incluso de la revolución, que el hijo de Oscar, el rey Gustav V, accedió al sufragio universal masculino en ambas cámaras y, por tanto, a juicio de Rustow, aceptó finalmente un «gobierno parlamentario» (es decir, una MDP).

La experiencia del mundo árabe

Dos factores han sido fundamentales para apuntalar las monarquías autoritarias del mundo árabe: uno es el enorme tamaño y el gran poder político de la familia real; el otro es la relativa ausencia de régimen impositivo. En fuerte contraste, en el siglo xix en las monarquías de Europa Occidental solo la cabeza coronada (o un familiar próximo en calidad de regente) ocupaba el cargo de rango más elevado y la primogenitura era la regla aceptada de sucesión5. Tal circunstancia eliminaba de raíz toda perspectiva de rivalidades, disputas y luchas de poder intrafamiliares que tan a menudo han incomodado a los grandes clanes gobernantes de Oriente Medio y el norte de África, donde el rey o tal vez su familia extensa pueden elegir al sucesor y donde los miembros de la familia real tienen un interés grupal en bloquear el ascenso de un Parlamento libremente elegido que escoja al primer ministro.

A continuación figura el factor del régimen impositivo o, dicho con más precisión, la presencia o ausencia de su necesidad. Ninguna monarquía europea ha sido un Estado rentista; todas han tenido que recaudar impuestos, con todas las presiones en aras de la cooperación entre la Corona y el Parlamento que ello implica. De las ocho monarquías árabes actuales, por el contrario, todas salvo Jordania y Marruecos son petroestados donde el dinero del petróleo libera de la necesidad de gravar con impuestos a los ciudadanos al tiempo que conceden amplias facultades a las autoridades para controlar a la sociedad a través de subsidios y medidas coactivas. La necesidad de aplicar impuestos es una fuerza favorecedora de la MDP básicamente ausente en Oriente Medio, pero de larga presencia en Europa. Si sobrevivían a la guerra y a los conflictos étnicos, las monarquías europeas –con sus normas tributarias y su falta de extensas y poderosas familias reales– se veían sometidas a presiones favorables a la MDP, como ilustran los casos danés y sueco.

Regímenes con rasgos sultanísticos –la Libia de Muamar el Gadafi o la Siria de Bashar el Asad– carecen de una «opción de salida» pacífica. En caso de grave desafío, la cuestión acabará con la muerte del gobernante o, si el gobernante logra resistir, en una forma de Gobierno o Estado desgarrado por la guerra civil. La partición o su equivalente de hecho se convierten en un posible resultado a corto plazo; la democracia, no6. Las monarquías constitucionales, en cambio, tienen la MDP como una opción de salida. En este panorama, el monarca deja de gobernar, pero sigue reinando y tiene lugar un cambio ordenado de manera que permanecen intactos la figura, el prestigio y el patrimonio reales. Persiste la monarquía como símbolo de la nación, de sus tradiciones y de su unidad. No hay guerra civil ni ocasión para ella cuando la «condición estatal» de un país no se halla en duda. Aparece la democracia como una perspectiva digna de crédito.

¿Por qué ningún monarca árabe ha elegido jamás esta opción? (véase Yom y Gause III, 2012: 74-88). No puede ser porque islam y democracia sean incompatibles; más de 300 millones de personas viven en países de mayoría musulmana que son, como mínimo, democracias electorales (Indonesia, Turquía, Senegal y Albania) (Stepan, 2012: 390-391).

Marruecos

Quizá nuestras cinco variables ayuden a iluminar la cuestión. Ofrecemos un primer contraste entre el país que consideramos con condiciones más favorables (aunque, en el momento de redactar este trabajo, son bastante insuficientes) para una MDP –es decir, Marruecos–; y en segundo lugar, el país importante que presenta las condiciones menos favorables, a saber, Arabia Saudí7.

Marruecos es un país próximo geográficamente a España (numerosos ciudadanos marroquíes han trabajado en este último país) y conoce mejor que cualquier otro lugar en el mundo árabe la transición democrática española. Los marroquíes ven los canales de televisión españoles. El rey Mohammed VI se siente personalmente cercano al rey Juan Carlos I de España, y conoce bien los rumbos y trayectorias de las monarquías española y griega.

Puesto en duda al principio por algunos debido a haber sido nombrado por Franco, Juan Carlos I fortaleció su trono al defender públicamente la democracia contra el breve intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En Grecia, en cambio, su cuñado el rey Constantino II contemporizó con el golpe de los coroneles en 1967 para ser testigo posteriormente de la abolición de la monarquía mediante plebiscito después de la restauración de la democracia en 1974. En caso de que el rey de Marruecos hiciera frente en alguna ocasión a una crisis, parece que su interés radicaría en emular la actitud de Juan Carlos I en lugar de la de Constantino de Grecia. Por otra parte, ¿podría ser una crisis una posible vía hacia una MDP en Marruecos?

La monarquía marroquí presenta rasgos singulares que podrían desembocar ya sea en una oposición democrática, si estuviera preparada para gobernar, o en una monarquía amenazada que se sirviera de tal circunstancia como opción de salida de la crisis. Considerados «príncipes de los creyentes» y descendientes directos de Mahoma, los reyes de Marruecos combinan la legitimidad carismática con la procedimental (Hermassi, 1972: 45 y 71). Tienen más prestigio personal que los monarcas del Golfo. Mohammed VI acrecentó sus credenciales reformistas en 2006, cuando trabajó con una coalición de feministas e islamistas moderados para asegurar la aprobación unánime por parte del Parlamento del código de familia más progresista del mundo árabe aparte del de Túnez (Zoglin, 2009: 964-984). Un avance hacia una MDP le reportaría probablemente el mantenimiento de gran parte de su prestigio e influencia, además de varias valiosas prerrogativas.

El amplio arco político de Marruecos presenta asimismo varios componentes positivos. A diferencia del caso de Arabia Saudí, las elecciones, los partidos y el Parlamento son importantes. Los socialistas, recientemente, cumplieron toda una legislatura como partido líder del Parlamento. El actual primer ministro proviene del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), una formación de raíces islamistas surgida de las elecciones de noviembre de 2011 como mayor partido parlamentario. Aspira a ser conocido como partido gobernante musulmán moderado en la línea de grupos que han reivindicado esta identidad (el Partido Justicia y Desarrollo de Turquía y Enahda, de Túnez).

La «primavera árabe» adoptó en Marruecos la forma de las protestas del 20 de febrero de 2011. Las manifestaciones, llamadas ahora «el M-20», tuvieron lugar en 53 localidades y fueron las mayores registradas en la historia de Marruecos. Por desgracia para las oportunidades de un avance hacia la democratización, señala el destacado analista Ahmed Benchemsi (exdirector, ahora exiliado, del destacado semanario marroquí TelQuel): «El 20 de febrero nunca fue una extensión de los partidos políticos u organizaciones establecidas de la sociedad civil. Al contrario, sus líderes siempre insistieron en su independencia frente a los grupos políticos establecidos» (Benchemsi, 2014: 206).

En nuestra opinión, fue un grave error que el M-20 hiciera un llamamiento en favor de cambios constitucionales sin exigir también elecciones libres y justas para la formación de una asamblea constituyente. Tal circunstancia permitió al rey tomar la iniciativa. En un importante discurso el 9 de marzo, Mohamed VI propuso cambiar la Constitución para indicar claramente que, tras unas elecciones, el mayor partido parlamentario es aquel al que el monarca debe solicitar la formación de Gobierno. También propuso que el amazig, lengua tradicional de los bereberes, que constituyen la mayor de las minorías étnicas de Marruecos, y en ocasiones la más conflictiva (los bereberes estuvieron bien representados en el M-20), recibiera el correspondiente reconocimiento como idioma oficial estatal. Un referéndum convocado apresuradamente en julio de 2011 aprobó por abrumadora mayoría todas las propuestas reales y las incluyó en la Constitución.

¿En qué situación se halla ahora Marruecos, tres años después de las protestas de 2011 y de los cambios constitucionales del rey, observados a la luz de nuestra Tabla 1? Un análisis detallado de lo que cambió y no cambió el referéndum deja claro que Marruecos no es una MDP ni tampoco avanza en esa dirección. Una característica definitoria de una MDP, recordemos, es que «‘solo’ un Parlamento libremente elegido forma y destituye al Gobierno». En Marruecos, el rey no ha renunciado a su poder de elegir a quienes dirigen los ministerios clave (Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Justicia y Religión) ni recibe mucha presión para hacerlo.

En realidad, sostiene Benchemsi, la nueva Constitución, redactada por los consejeros del rey, contiene ambigüedades y lagunas legales suficientes de tal modo que el rey, de hecho, puede seguir «nombrando al primer ministro y a los miembros del gabinete a voluntad, tiene el poder de disolver el Parlamento por cualquier motivo y controla a los jueces que administran justicia en su nombre» (ibídem). El sistema fiscal y administrativo real, el majzen, también ejerce influencia excesiva y poder de manera totalmente incompatible con una MDP.

En la actualidad, las perspectivas de una mayor presión política parecen más atenuadas que hace tres años. Muchos jóvenes parados siguen prefiriendo «salida» a «voz»: al menos una décima parte de la población marroquí trabaja en el extranjero, principalmente en Europa. Gran parte de la clase empresarial del país se siente a gusto con el rey, pues le ven relativamente competente, legítimo y (lo más importante) seguro a la luz de sus intereses.

No obstante, algunos analistas especulan que la ausencia de cambio puede dar lugar a un estallido. Tal estallido (como los de Rusia y Alemania después de la Primera Guerra Mundial o de Irán en 1978) supondría, desde luego, que cualquier «opción de salida» hacia una MDP sería imposible al destruir la monarquía.

Sin embargo, en caso de que el rey experimentara una intensa presión para que otros intentaran gobernar de manera más eficiente y democrática, persiste la posibilidad conceptual y empírica de que tal presión podría terminar quitándole el poder, dejándole no obstante como monarca reinante pero no gobernante (o a su sucesor nombrado constitucionalmente, su hijo de diez años). En efecto, entonces, Marruecos se convertiría en una MDP.

En su estudio crítico sobre Mohamed VI, Benchemsi sostiene que durante la «primavera árabe», tunecinos y egipcios hicieron llamamientos en favor del derrocamiento de sus respectivos jefes de Estado, aunque:

«Los activistas marroquíes no podrían plantear una exigencia tan marcada. Existen tres razones principales para ello. En primer lugar, la monarquía marroquí cuenta con una sólida legitimidad, enraizada en doce siglos de historia. En segundo lugar, el rey actual, por antidemocrático que pueda ser, no ha reprimido a su pueblo ni se ha comportado de modo tan tiránico como para suscitar un sentimiento revolucionario general entre sus súbditos. Por último, los marroquíes dan ampliamente crédito a la monarquía para mantener unida a la población, de notable diversidad étnica y cultural. Si este símbolo de la unidad desapareciera, creen acertada o equivocadamente, el país se desmoronaría y se disgregaría en sangrientos conflictos interconfesionales. Sean cuales sean sus convicciones e ideología, los activistas marroquíes son muy conscientes de que apelar a la desaparición de la monarquía alejaría a la gran mayoría de sus seguidores [...] Destituir al rey no es una opción viable» (Benchemsi, 2014: 224-225).

Ahora bien, si aparecen algún día determinadas circunstancias en que los protagonistas principales no solo juzguen que no pueden permitir que un monarca impopular e ineficaz se mantenga en el poder, sino que además crean que acabar con la monarquía es una mala iniciativa, puede que la creación de una MDP surja como «opción de salida» más viable. No obstante, esta opción solo se adoptará si en la próxima década o período aproximado los partidos políticos marroquíes (como los de Europa Occidental de hace un siglo o más) pueden empezar a actuar como un creíble «Gobierno en potencia». Si suponemos que esto pudiera llegar a suceder –y en este momento esto constituye una gran suposición–, entonces revestiría una notable importancia el hecho de que las condiciones de Marruecos resultan potencialmente mucho más «propicias», a la luz de nuestras cinco variables clave, que las condiciones existentes en cualquier otra monarquía árabe.

La familia real de Marruecos es pequeña y no especialmente poderosa. Mohamed VI tiene solo un hermano (sin cargo estatal salvo un par de grados militares simbólicos) y un hijo de diez años de edad. Michael Herb (1999: 222) afirma categóricamente que en Marruecos los familiares del rey «no ostentan ningún monopolio sobre los cargos clave del gabinete».

En Arabia Saudí, por el contrario, puede que haya hasta 7.000 príncipes, y las personalidades de mayor rango entre ellos desempeñan los cargos ministeriales clave del Estado. El fundador del régimen actual, Ibn Saud (1876-1953), tuvo 22 esposas y 45 hijos. La mayoría de sus hijos también tuvieron muchas esposas y muchos hijos. Desde la muerte de Ibn Saud hace más de sesenta años, cada rey saudí ha sido uno de sus hijos, inclusive al hasta ahora ocupante del trono, Abdalá, de 89 años. El heredero de 78 años, el príncipe Salman, hermanastro de Abdalá, es también primer viceprimer ministro de Arabia Saudí y ministro de Defensa. «Se dice que la extendida familia real», escribe una comentarista de prensa, «incluye aproximadamente 30.000 miembros» que controlan casi todos los cargos importantes del Estado (Elliot House, 2012: 125). En cuanto a la variable fiscal, Herb (1999) clasifica a Marruecos y Jordania como las únicas monarquías árabes que no son estados rentistas. El Estado saudí flota en un mar de dinero procedente del petróleo y los ciudadanos no pagan impuesto sobre la renta de las personas físicas. Marruecos tiene una estructura tributaria progresiva que alcanza el 38% en el nivel superior de ingresos. Dada su necesidad de gravar con impuestos a sus ciudadanos, la monarquía marroquí cuenta con un clásico punto de contacto para alcanzar acuerdos con la sociedad del tipo que promovió la democracia en Europa Occidental. No existen tales puntos de contacto en Arabia Saudí.

En lo referente a la variable étnica y religiosa, el rey de Marruecos es «príncipe de los creyentes» y, por tanto, tiene vínculos con los ulemas, pero él, o su sucesor, tendría un mayor grado de libertad para optar por una MDP que el rey saudí, cuya familia se halla implicada en una alianza a largo plazo con poderosos grupos fundamentalistas como los wahabíes8. Finalmente, llegamos a la variable internacional. Los aliados clave de Marruecos son Francia, España y Estados Unidos. No parece arriesgado pronosticar que, si las condiciones internas maduran crecientemente hacia una MDP, estas tres potencias le apoyarían.

Kuwait

Aparte de Marruecos, la monarquía árabe que antes de la «primavera árabe» parecía mejor situada para cambiar en dirección de una MDP era la de Kuwait. Este emirato del Golfo comenzó a alejarse del absolutismo y se encaminó hacia los principios de una monarquía constitucional durante la primera mitad de siglo xx –mucho antes de que lo hiciera Marruecos. La razón fueron los impuestos. Durante buena parte del siglo xix, los comerciantes de la costa dominaron en tal medida los asuntos kuwaitíes que la familia gobernante Al-Sabah no pudo recaudar impuestos y tuvo que confiar, en cambio, en «donaciones voluntarias de los comerciantes efectuadas a cambio explícito de los servicios prestados» (Herb, 1999: 69). En 1938, los comerciantes crearon un majlis (Parlamento) y lo utilizaron para recaudar dinero (en forma de derechos de aduana), con el fin de mejorar los servicios ciudadanos, crear una fuerza de policía y poner «los cimientos del moderno Estado kuwaití» (ibídem: 72).

Los Al-Sabah, en último término, recuperaron numerosos poderes, pero, como observa Michael Herb (2009: 379), hasta el día de hoy «Kuwait celebra generalmente elecciones libres y parlamentarias mediante sufragio adulto prácticamente universal de sus ciudadanos». F. Gregory Gause, observador atento del país, señala que «el Parlamento kuwaití puede destituir a los ministros, incluso al primer ministro, de su cargo. En todos los casos, hasta el momento, ha dimitido el ministro antes de la votación o lo ha hecho todo el gabinete»9. De hecho, desde 2006, las presiones sociales y parlamentarias en curso han obligado al emir a disolver su Gobierno ya nombrado [...] no menos de diez veces así como a convocar nuevas elecciones legislativas cinco veces» (Yom y Gause III, 2012: 79). Por impresionante que esto pueda parecer, no ha sido suficiente para impulsar a Kuwait hacia un estatus de MDP. El problema no es el conflicto étnico o religioso, o aliados poco dispuestos a ayudar. Amaney Jamal (2012: 89-102) sostiene que el islam militante en Kuwait (al contrario que en la mayoría de los países árabes) no representa una amenaza suficiente como para que la clase media nacional o aliados poderosos como Estados Unidos se opongan a la democratización. El problema es el tamaño de la familia gobernante y los cargos clave que ostentan sus miembros. El emir es el Jefe del Estado y quien nombra a un miembro de la familia como primer ministro; así mismo familiares del emir y del primer ministro ocupan todas las carteras principales del Gobierno, lo que les permite bloquear cualquier intento de convertir Kuwait en una MDP10.

Las cosas podrían ser diferentes si la oposición fuera capaz de generar una coherente y abrumadora mayoría parlamentaria, pero no ha sido el caso. Además, «ningún grupo organizado en Kuwait expresa el deseo de derrocar la monarquía o de emplear la violencia para cambiar el statu quo. Actualmente no existe en Kuwait la amenaza de una revolución de las fuerzas armadas, del islam político ni tampoco de otro origen» (ibídem: 158). La explicación de este estado de cosas puede encontrarse en dos palabras: «petróleo» e «impuestos». Kuwait tiene mucho de lo primero y muy poco de estos últimos.

Describir Kuwait como un petroestado es quedarse corto. Exporta tres veces más petróleo por habitante que su mayor vecino, Arabia Saudí. De 1972 a 1999, Kuwait superó a todos los demás estados rentistas del mundo, dado que las ventas de su principal recurso natural representaron el 88% de los ingresos del país (Herb, 2005: 299 y tabla 3). Como Arabia Saudí, Kuwait no tiene ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas –de hecho, los impuestos de cualquier clase apenas existen–, por lo que hay poca preocupación sobre protestas por motivos impositivos como origen de exigencias a favor de un cambio político. Hay protestas, pero son sobre asuntos tales como los sistemas de voto y la disolución del Parlamento.

Gracias a la industria del petróleo y la riqueza que aporta, el paro es bajo para los estándares regionales, y los ciudadanos disfrutan de una variedad de subsidios estatales. Dos tercios del total de residentes no tienen la ciudadanía. Ganan menos que los ciudadanos, pero están bien pagados según los estándares mundiales. Herb argumenta plausiblemente que estas circunstancias demográficas constituyen una razón importante por la cual la presión en favor de un cambio político es tan baja tanto por parte de los ciudadanos como de los no ciudadanos. A juicio de Herb (2009: 392), los miembros de la familia gobernante Al-Sabah «protegen a los ciudadanos de una (posible) democracia de la mayoría no ciudadana y protegen a los no ciudadanos de una democracia de la minoría ciudadana. Y sobre esta base se edifica un autoritarismo duradero».

Bahrein

Durante la década de 1990 y a principios de la década de 2000, el monarca de Bahrein hizo frente a una crisis latente que le impulsó a hacer concesiones al constitucionalismo por temor a perder su trono. Una década después, ninguna monarquía árabe tuvo mayor presión de la «primavera árabe» que Bahrein. En las elecciones del 2010 a la Cámara Baja, celebradas poco antes de que estallaran las primeras protestas en Túnez, las fuerzas de la oposición provenientes de distintas facciones interconfesionales de Bahrein (el grupo más numeroso era el partido islamista chií al-Wifaq, pero había también suníes en las filas de la oposición) ganaron 18 o 19 de los 40 escaños, a pesar de un amplio jerrymandering diseñado para impedir una mayoría parlamentaria chií. Cuando la monarquía bloqueó medidas de reforma destinadas a restringir el poder de veto de la designada Cámara Alta del minúsculo reino insular, asegurando una mayor influencia de la Cámara Baja sobre los nombramientos del gabinete, así como el empleo de más recursos del Estado para beneficiar a la mayoría chií de Bahrein, la oposición salió a la calle.

En su momento culminante, se cree que en las protestas de la plaza de la Perla a principios de 2011 participó uno de cada cinco bahreiníes, la mayor «primavera árabe» en términos proporcionales. En 2001, el rey se había comprometido a fundar una monarquía constitucional con separación de poderes. A principios de la revuelta de 2011, el rey nombró a su hijo el príncipe heredero –una figura de reputación conciliadora– para negociar algunos cambios. De haber accedido el rey a las exigencias de reforma que llegaron a un punto crítico una década después del compromiso de 2001, Bahrein habría dado un gran paso adelante hacia una MDP. En cambio, hubo un importante paso atrás hacia el absolutismo, que empezó con una violenta represión.

Para comprender por qué las cosas fueron tan mal en Bahrein, es útil observar las otras cuatro variables además de la presión política (que era abundante). En conjunto, las cuatro crearon condiciones negativas que la presión por una MDP no podía superar. Los Al Jalifa, familia dinástica gobernante de Bahrein, provienen de la minoría suní. El mismo miembro de la familia, de línea dura alineada con los saudíes, tío del actual rey de Bahrein, ha sido primer ministro desde 1970. Se opuso al movimiento de reforma y a las protestas en las que los chiíes ocuparon un lugar destacado. Con el respaldo del rey, los miembros de la familia Al Jalifa ocupan casi la mitad de los 25 cargos del gabinete y dirigen todos los ministerios de peso. Ha habido relativamente pocos ministros del Gobierno procedentes de la mayoría chií de Bahrein; desde luego, ninguno ha sido nunca titular de una cartera de peso. El aparato de seguridad se halla firmemente asentado en manos reales y suníes; su mando (otro Al Jalifa) fue uno de los miembros de los círculos dirigentes que argumentaban en favor de la represión y contra la conciliación y el acuerdo11.

En cuanto a nuestra variable «impuestos o no impuestos», la suma de ingresos públicos que Bahrein recibe de impuestos sobre la renta es igual a cero. A principios de 2010, el Gobierno obtuvo cuatro quintas partes de sus fondos procedentes del petróleo, la mayoría de los cuales provenían de un yacimiento bajo administración saudí. La cercana Arabia Saudí –como Bahrein, una monarquía suní– es con diferencia el más importante aliado de Bahrein. Con la conformidad de la mayoría de los Al Jalifa, Arabia Saudí envió un millar de soldados bien armados a Bahrein para evitar cualquiera de los dos escenarios que detesta Riad: una revolución liderada por chiíes o una MDP. Así se combinaron, en el caso de Bahrein, una gran familia dinástica, tensiones interconfesionales y dependencia de un aliado reacio a las reformas para impedir el avance hacia una MDP.

Jordania

Jordania, como Marruecos, destaca entre las monarquías árabes debido a la ausencia de una gran familia dinástica en el poder. Al igual que Marruecos, Jordania carece casi de yacimientos de petróleo y exige a sus ciudadanos, entre otras medidas, el pago del impuesto sobre la renta. El país ha de vivir dentro de los estrechos límites de sus recursos limitados: a instancias del Fondo Monetario Internacional, el rey Abdalá II ha recortado a regañadientes tanto las distintas subvenciones destinadas a la población como las nóminas del sector público, mientras que ha aumentado los impuestos sobre la gasolina. Estas medidas de austeridad han sido lo bastante dolorosas como para que incluso las tribus beduinas del sur, que han dado su apoyo inquebrantable desde hace mucho tiempo a la monarquía hachemita, se hayan amotinado.

Si observamos los antecedentes del rey Abdalá, de 52 años, no sería descabellado pensar que podría considerar la posibilidad de responder a estas presiones con alguna variante de la fórmula de MDP, que conoce bien gracias a sus extensos vínculos personales y educativos con el Reino Unido y Estados Unidos. En las entrevistas se muestra despectivo con respecto a «monarquías absolutas», aunque sigue teniendo libertad para destituir a los primeros ministros y puede disolver la Asamblea Nacional parcialmente elegida cuando lo estima conveniente12. En 2011 dijo: «el futuro de Jordania ordena que avancemos hacia adelante con la democratización para garantizar que todos los jordanos sientan que su voz pesa más en el Gobierno». Sin embargo, mencionó inmediatamente como una barrera para estos progresos «la situación terrible de la región, que suele plantear desafíos que motivan que la seguridad y la estabilidad sean cuestiones prioritarias»13.

En nuestros términos, él hablaba del efecto interactivo de tres variables –divisiones étnicas, presión política y actores internacionales– que son mucho menos proclives y cercanas a la MDP en el caso de Jordania que en el de Marruecos. Al igual que Bahrein, Jordania muestra una vieja y fuerte brecha entre una minoría favorecida por palacio (en este caso, la minoría jordana originaria de la ribera oriental del rio Jordán, principalmente tribal) y una mayoría (en este caso, las personas con raíces en la ribera occidental del río Jordán o Cisjordania, que son principalmente de origen palestino). En septiembre de 1970, el padre de Abdalá, el rey Husein utilizó el (básicamente tribal) real ejército jordano para defender su trono. En la guerra civil de 1970-1971, la presencia armada de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Jordania desató el conflicto. Jordania había perdido Cisjordania a favor de Israel en 1967. En 1970-1971, el ejército jordano expulsó a las unidades guerrilleras de la OLP a Líbano.

En este contexto de grave división étnica, Abdalá II ha continuado la costumbre de mantener a los cisjordanos fuera de la mayoría de los puestos principales de la seguridad del Estado. El rey también ha consentido el jerrymandering con vistas a sobrerrepresentar a la población originaria de la ribera oriental del rio Jordán e infrarrepresentar a los cisjordanos en la Cámara Baja. En consecuencia, ganar un escaño en el Amman de predominio palestino equivale a cuadruplicar los votos que por regla general se precisan en los bastiones tribales como las localidades sureñas de Karak, Tafila y Ma’an. El palacio también ha jugado un papel en diseñar un sistema electoral basado en el Voto Único No-Transferible (VUNT), que no se utiliza en ningún otro lugar en el mundo excepto Afganistán. El sistema favorece la obtención de escaños por parte de líderes individuales (en Jordania, suelen ser figuras tribales) y dificulta la formación de amplias coaliciones de partidos entre los palestinos (Lust-Okar, 2009: 3-37). El statu quo en lo referente a la ley electoral impide una representación justa de la mayoría étnica palestina de Jordania, y al hacerlo, suministra razones a los jordanos no palestinos para no presionar a favor de reformas democráticas que podrían colocarlos bajo el gobierno de una mayoría hostil.

Volviendo a la variable de los protagonistas internacionales, se advierte inmediatamente que Jordania se encuentra en una estratégica –y vulnerable– posición geopolítica contigua a Israel, la Autoridad Palestina, Siria, Irak, Arabia Saudí y Egipto. En 1994, Jordania se convirtió en el único país árabe, aparte de Egipto, en reconocer y firmar un tratado de paz con Israel. Después de haber recibido 420.000 refugiados iraquíes durante la última década, Jordania (cuyos ciudadanos son solo alrededor de cinco millones) negocia con Siria la suerte de refugiados de la guerra que se cree que suman alrededor de medio millón. Las autoridades jordanas advierten públicamente que los militantes islamistas se han infiltrado probablemente en Jordania mezclándose entre estas masas de personas desplazadas. En vista de ello, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, los dos aliados más importantes de Jordania, se han inclinado a presionar a fondo en dirección hacia una MDP. Mientras tanto, el valor adscrito al papel de Jordania como una fuente de estabilidad en una importante aunque inestable región ha llevado al país a ser el tercer mayor receptor de la ayuda externa per cápita de Estados Unidos (según cifras de 2011), solo a la zaga de Israel y Afganistán. Junto a este apoyo material, tanto Washington como Bruselas prestan apoyo ideológico frecuente en forma de elogio a la «modernización» y las reformas «democratizadoras» impulsadas por el rey Abdalá.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿dónde encaja Jordania en nuestra Tabla 1? Abdalá no preside realidad política alguna próxima a una MDP. Incluso después de las reformas constitucionales de 2011, que constituyen la respuesta de palacio a la «primavera árabe» –una comisión real las redactó antes de su aprobación por el Parlamento–, la Cámara Alta sigue siendo enteramente nombrada por el rey (artículo 36) y ejerce el veto sobre la Cámara Baja (artículo 91). El rey ha dicho que planea –primer caso en Jordania– consultar al Parlamento antes de nombrar un primer ministro14. Sin embargo, y pese a afirmaciones del rey, la Constitución de 2011 sigue diciendo que «el rey nombra al primer ministro y puede destituirlo» (artículo 35) y que «el rey puede disolver la Cámara de diputados» (artículo 34). Aun sin ser una MDP, ¿se está democratizando Jordania? No, si «democratizando» significa que mejoran los derechos políticos. De 1991 a 1994, la Freedom House puntuó los derechos políticos del país (siendo 1 la mejor puntuación y 7 la peor) con un promedio del 3,8. Sin embargo, en el caso del último período de cuatro años, de 2010 a 2013, el promedio de Jordania en la cuestión de los derechos políticos había empeorado a un abismal 6, completamente en la zona de lo que Freedom House llama territorios «no libres» y sitúa al país en el mismo grupo que Irán, Afganistán, Argelia, Camboya y otras cuatro monarquías árabes (Bahrein, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí recibe la peor valoración posible, un 7).

Epílogo

Una de las últimas preguntas que hicimos a Juan Linz cuando trabajábamos juntos en este artículo, solo tres días antes de su muerte el 1 de octubre de 2013, fue sobre algunas de las implicaciones para los países árabes que a su juicio contenía este artículo que casi habíamos terminado. Siendo como siempre fue, el analista político que investigaba las posibilidades que estaban en juego, Linz respondió: «La creación de una MDP siempre tomó mucho tiempo. La gente debería seguir intentándolo, ejercer más presión política».

Referencias bibliográficas

Andrén, Nils. Modern Swedish Government. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1961, p. 105

Benchemsi, Ahmed. «Morocco: Outfoxing the Opposition». Journal of Democracy, vol. 23 (enero de 2012), pp. 57-69.

Benchemsi, Ahmed. «Morocco’s Makhzen and the Haphazard Activists», en: Khatib, Lina y Lust, Ellen (eds.). Taking to The Streets: The Transformation of Arab Activism.

Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014, p. 206.

Bogdanor, Vernon. The Monarchy and the Constitution. New York: Oxford University Press, 1995, p. 32.

Fusilier, Raymond. Les monarchies parlementaires. París: Editions Ouvrières, 1960, pp. 79 y 200.

Elliott House, Karen. On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines and Future. New York: Vintage, 2012, p. 125.

Herb, Michael. All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies. Albany: SUNY Press, 1999.

Herb, Michael. «Princes and Parliaments in the Arab World». Middle East Journal n.° 58 (Summer 2004), p. 369.

Herb, Michael. «No Representation Without Taxation? Rents, Development, and Democracy». Comparative Politics, vol. 37 (abril de 2005), p. 299, tabla 3.

Herb, Michael. «A Nation of Bureaucrats: Political Participation and Economic Diversification in Kuwait and the United Arab Emirates». International Journal of Middle East Studies, vol. 41 (agosto de 2009), p. 379.

Hermassi, Elbaki. Leadership and National Development in North Africa: A Comparative Study. Berkeley: University of California Press, 1972, pp. 45 y 71.

Jamal, Amaney. Of Empires and Citizens: Pro-American Democracy or No Democracy at All? Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 89-102.

Lust-Okar, Ellen. «Reinforcing Informal Institutions Through Authoritarian Elections: Insights from Jordan». Middle East Law and Governance, vol. 1, n.º 1 (2009), pp. 3-37.

Minoves, Juli F. [Minoves-Triquell, Juli] «Monarchy, a Democratic Paradox: The Head of State in European Parliamentary Democracies». Yale University, 2011, p. 3.

Noueihed, Lin y Warren, Alex. The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-Revolution and the Making of a New Era. New Haven: Yale University Press, 2012, pp.135-163.

Okey, Robin. The Habsburg Monarchy c. 1765-1918: From Enlightenment to Eclipse. New York: St. Martin’s, 2001, pp. 283-309.

Rustow, Dankwart A.. The Politics of Compromise: A Study of Parties and Cabinet Government in Sweden. Princeton: Princeton University Press, 1955, p. 68.

Seton-Watson, Hugh. The Decline of Imperial Russia, 1855-1914. London: Methuen, 1952, pp. 231-245.

Spellman, W. M. Monarchies: 1000-2000. London: Reaktion, 2001, p. 217.

Stepan, Alfred. «Rituals of Respect: Sufis and Secularists in Senegal in Comparative Perspective». Comparative Politics, vol. 44 (julio de 2012), pp. 390-391.

Stepan, Alfred y Linz, Juan J. «Democratization Theory and the "Arab Spring”». Journal of Democracy, vol. 24 (abril de 2013), pp. 26-28.

Stepan, Alfred; Linz, Juan J. y Minoves, Juli F. «Democratic Parliamentary Monarchies». Journal of Democracy, vol. 25 (abril de 2014), pp. 35-51.

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978,vol. 1, pp. 247-248.

Yom, Sean L. y Gause III, F. Gregory. «Resilient Royals: How Arab Monarchies Hang On». Journal of Democracy, vol. 23 (octubre de 2012), pp. 74-88.

Zoglin, Katie. «Morocco’s Family Code: Improving Equality for Women». Human Rights Quarterly, vol. 31 (noviembre de 2009), pp. 964-984.

Notas:

1- Sobre la escasez de estudios comparados centrados en la monarquía, consultese la tesis doctoral de Juli F. Minoves [Juli Minoves-Triquell] (2011: 3) y véase también Michael Herb (2004: 369).

2- Consúltese también p. 316, donde Bogdanor observa que el rey Jorge V en esa época sopesaba no solo vetar el proyecto de ley sobre el Gobierno Autónomo Irlandés, sino destituir también al gabinete.

3- Véase Michael Herb (1999: caps. 1, 2, 9 y 10).

4- Sobre cuestiones nacionalistas en Austro-Hungría, consúltese Okey (2001: 283-309).

5- Max Weber (1978: 247-248) afirma que la primogenitura «ha favorecido en gran medida la consolidación de grupos políticos en el sentido de haber eliminado la lucha entre una pluralidad de candidatos de la misma familia carismática».

6- Sobre los rasgos sultanísticos en los casos de Libia y Siria y el bloqueo de opciones de salida pacificas al respecto, véase Stepan y Linz (2013: 26-28).

7- Omitimos en este análisis tres pequeñas monarquías del Golfo: Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos por razones de espacio, y porque resultaría superfluo, dado que sus valores con respecto a nuestras cinco variables clave son esencialmente los mismos que los de Arabia Saudí.

8- Para un análisis bien informado y menos optimista, véase Benchemsi (2012: 57-69).

9- Comunicación privada con F. Gregory Gause III (enero de 2014).

10- Sobre las seis décadas (y contando) de prevalecimiento de la familia gobernante sobre los cargos estatales clave, véase Herb (1999: 80 y 85, figuras 4.6 y 4.7).

11- Sobre Bahrein, véase Noueihed y Warren (2012: 135-163).

12- Las citas son de su entrevista con Jeffrey Goldberg: «The Modern King in the Arab Spring». Atlantic (abril de 2013).

13- Para estas citas, véase: King Abdullah II of Jordan. Our Last Best Chance: The Pursuit of Peace in a Time of Peril. New York: Viking, 2011, xvii y 174-175.

14- Diez hombres, todos ellos «independientes» sin partido, han ocupado el cargo por mandato de Abdalá desde que comenzó su reinado en febrero de 1999.

Palabras clave: monarquía, democracia, transición, Europa Occidental, Oriente Medio, Norte de África, primavera árabe

E-ISSN: 2339-9570 / D.L.: B 11000-2014