Efecto del control del crimen organizado sobre la violencia homicida en Cali (Colombia)

Andrés Fandiño-Losada. Instituto Cisalva y Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle, Cali (Colombia)

Rodrigo Guerrero-Velasco. Instituto Cisalva, Universidad del Valle y exalcalde de Cali.

Jorge H. Mena-Muñoz. Instituto Cisalva, Universidad del Valle, Cali.

María Isabel Gutiérrez-Martínez. Instituto Cisalva y Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle, Cali.

Desde 1993, cuando se estableció el Sistema de Vigilancia de Muertes de Causas Externas (SVMCE) –hoy el Observatorio de Seguridad–, existe un registro confiable de homicidios en Cali, lo que ha permitido evaluar el control del crimen organizado como una estrategia para reducir los homicidios. Dicha estrategia se ha basado en la persecución y la judicialización de las bandas criminales urbanas, poniendo el énfasis en la inteligencia y la investigación, así como en la coordinación entre la Policía y la justicia. La influencia del narcotráfico permitió el desarrollo de bandas criminales que han tenido gran efecto sobre los homicidios en Cali y otras ciudades de Colombia. Este artículo evalúa el impacto de la lucha contra estas bandas aplicada en toda la ciudad de Cali desde 2013 hasta 2015. La desactivación de varias bandas criminales y la reducción de la tasa global de homicidios en la ciudad aportan resultados positivos, incidiendo principalmente sobre la categoría «crimen organizado» y, parcialmente, sobre la «delincuencia común».

La región de las Américas1 está entre las más violentas del mundo (UNODC, 2014) y Colombia en particular, especialmente en las ciudades de Medellín y Cali, se ha destacado históricamente por sus altas tasas de homicidio (INMLCF, 2016). En la primera mitad de los años noventa del siglo pasado, Cali experimentó un importante incremento en la tasa de homicidios, al pasar de 23 casos por cada 100.000 habitantes (100 m/h) en el año de 1983 a 124 por cada 100 m/h en el año 1994 (Concha-Eastman et al., 2002). A partir de ese momento, la tasa ha venido bajando a un ritmo irregular. En 1992, la ciudad de Cali –entonces bajo la dirección del alcalde epidemiólogo Rodrigo Guerrero-Velasco2– para controlar una patología social como el crimen adoptó el «método de salud pública», también llamado epidemiológico y usado con éxito en enfermedades infecciosas y crónicas. A tal efecto, se estableció el programa «Desarrollo, seguridad y paz» (DESEPAZ) (Krug et al., 2002; Guerrero et al., 2010), basado en el análisis de datos cuidadosamente recogidos, la identificación de los factores de riesgo y el análisis de las variables descriptivas asociadas con estos, además de intervenciones planeadas y de la evaluación de los resultados (Concha-Eastman et al., 1999). Durante la primera Administración de Guerrero-Velasco, en 1993, se estableció el Sistema de Vigilancia de Muertes de Causa Externa (SVMCE), un sistema de información en el cual trabajan conjuntamente la Policía y la fuerza pública, la justicia y la academia (Guerrero y Concha-Eastman, 2001). El SVMCE ha venido recolectando, desde sus inicios y sin interrupción, datos sobre los homicidios ocurridos en Cali, y el instituto Cisalva, de la Universidad del Valle en Cali, se ha encargado de conservar los registros de dichos datos desde el principio del proyecto. El programa DESEPAZ ha adoptado una concepción multicausal de la violencia homicida, en la cual concurren varios factores de riesgo: ineficacia de la Policía y la justicia; cultura de la violencia; consumo de alcohol y porte de armas de fuego; inequidad y desigualdad social; factores biológicos y presencia de crimen organizado (Guerrero Velasco, 2015).

De acuerdo con la definición utilizada por el SVMCE –hoy en día llamado Observatorio de Seguridad–, los homicidios por «crimen organizado» son aquellos en los que se pueden detectar esfuerzos de planeación y premeditación, ánimo de obtener un beneficio económico, armas de fuego sofisticadas y que no hay una provocación inmediata. También entran en esta categoría las «muertes por encargo», ejecutadas a través de sicarios. Estos homicidios se contraponen a los llamados «por problemas de convivencia», en los que, típicamente, hay riñas, consumo de alcohol, discusiones o intolerancia, y en los que el agresor y el agredido generalmente se conocen entre sí. Las referencias académicas indican que no hay un consenso respecto a la definición del crimen organizado, porque depende en gran medida de las definiciones operativas de los sistemas legales de los diferentes países y estados, así como de las diversas agencias de seguridad (Mallory, 2011: 1-13). Existe menos controversia respecto a la definición de «crimen» o «delito», porque esta definición está directamente relacionada con la legislación de cada país; son las leyes las que indican qué actividades son lícitas o ilícitas (Akers et al., 2012: 107-125). Por otro lado, existe menor nivel de consenso sobre la definición de «organizado», porque hay múltiples tipos de organizaciones criminales: desde estructuras cerradas altamente jerarquizadas como las mafias italianas, hasta las redes criminales modernas, las cuales tienen una estructura más abierta y horizontal (Lyman y Potter, 2007: 1-58). A pesar de las dificultades mencionadas, la definición de «crimen organizado», según el Observatorio de Seguridad de Cali, reúne implícitamente los elementos comunes de las definiciones de este fenómeno aceptadas internacionalmente: i) un grupo de crimen organizado está conformado por al menos tres personas; ii) la actividad criminal es motivada por un deseo de ganancias o poder; iii) la actividad que desarrolla el grupo es continua con una duración indefinida; iv) el grupo organizado comete delitos graves, y v) el grupo criminal utiliza la violencia, el temor y la corrupción como instrumentos para lograr sus objetivos (Lyman y Potter, 2007: 1-58; Mallory, 2011: 1-13).

En el año 2012, el análisis cuidadoso de la información provista por el Observatorio de Seguridad mostró que, para el año 2011, la tasa total de homicidios en la ciudad se había reducido de los 124 casos por cada 100 m/h de 1994 a 81,5 por cada 100 m/h, al tiempo que la proporción de homicidios debida a la delincuencia (crimen organizado y delincuencia común) había aumentado a un 67%, en comparación con cerca del 50% que esta representaba durante los años 1992-1995 (Observatorio de Seguridad, 2013). Esta observación llevó a plantear una estrategia de lucha contra las bandas criminales organizadas, similar a la adoptada en Colombia para combatir exitosamente las bandas de narcotráfico y en la cual la investigación policial y la coordinación con instituciones de justicia juegan un papel importante. Dicha estrategia se llamó familiarmente «lucha contra los hormigueros más que contra las hormigas». Ello significó abandonar la política de buscar resultados inmediatos –como la de realizar capturas y allanamientos masivos como estrategia preventiva y disuasiva– y concentrar el esfuerzo en llegar a las organizaciones, esto es, «al hormiguero»3. Para ello hubo que tomarse tiempo y acudir a medios de investigación técnicos –como interceptación de comunicaciones, vigilancia de personas y objetos, agentes encubiertos, etc.– para poder estructurar investigaciones fuertes y ambiciosas, en las que se asociaron bajo una misma cuerda procesal varias «noticias criminales» relacionadas con la misma organización, identificando la cadena de mando e imputando delitos graves cuya pena permitiera asegurar una judicialización efectiva y severa, con medidas de aseguramiento intramurales y con condenas proporcionales.

En este contexto, el presente trabajo evalúa, a partir del factor de riesgo «crimen organizado», el impacto de la lucha contra las bandas criminales que fue aplicada en toda la ciudad de Cali desde 2013 (segundo año de la segunda Administración de Rodrigo Guerrero-Velasco) hasta 2015.

Radiografía de la lucha contra el crimen en Cali: datos y métodos

A partir del mes de enero de 1993, Cali estableció el ya mencionado Sistema de Vigilancia de Muertes de Causa Externa (SVMCE) –ahora Observatorio de Seguridad–, un grupo integrado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el alcalde municipal y el secretario de Gobierno o de Seguridad (quien coordina el Observatorio), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle (en Cali) y, ocasionalmente, según la situación, las autoridades militares, la Personería (agencia para la defensa de los derechos humanos) y la Secretaría de Tránsito Municipal. Desde esa fecha, el grupo del SVMCE se reúne semanalmente con el fin de validar la información caso a caso, la cual, una vez sistematizada, se vuelve insumo para el Consejo de Seguridad Municipal. Presidido por el alcalde, este Consejo analiza los homicidios ocurridos durante la semana anterior, evalúa los resultados y propone nuevas acciones4.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia tiene en su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) una Unidad de Policía Judicial especializada en la lucha contra las bandas criminales emergentes –las denominadas BACRIM–, que en el inicio estuvo orientada a las bandas de narcotráfico pero después incluyó a otras bandas del crimen organizado. En el año 2012, el Gobierno nacional creó, al interior de la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Intervención Policial (UNIPOL), con el propósito reforzar la seguridad y apoyar los planes de todas las regiones del país para la prevención y la lucha contra las distintas modalidades de crimen, en especial, homicidios, hurto y micronarcotráfico (también llamado microtráfico). En el caso de Cali, y a fin de hacer un seguimiento de la política formulada en la ciudad para la lucha contra las bandas de crimen organizado, se comprometió a fiscales especializados y a la Policía Judicial a observar el delito como un fenómeno general que reclama una investigación en contexto, con la tarea puntual de abordar las investigaciones desde la perspectiva de priorizar la judicialización de las bandas que causaban más daño en las diferentes comunas y sectores rurales de la ciudad. En este sentido, se llamaba a no anteponer las investigaciones aisladas (de gran impacto mediático pero de poca efectividad). Se conformaron entonces equipos de trabajo entre la Fiscalía Seccional, el CTI y las diferentes policías judiciales5 alrededor de dinámicas delictivas específicas (homicidio, narcotráfico, hurto, extorsión, desplazamiento forzado, etc.). Dentro de esta estrategia, cobraron muchísimo valor los insumos provenientes del Observatorio de Seguridad, de los consejos de seguridad, de los informes de inteligencia de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y de la Sección de Análisis Criminal del CTI (que busca detectar asociaciones y patrones de operación de las organizaciones criminales), así como de la colaboración ciudadana. Asimismo, se asignaron específicamente fiscales y miembros de la Policía de la Unidad de Infancia y Adolescencia para judicializar a menores integrantes de bandas criminales, ya que se detectó la tendencia del crimen organizado a utilizar menores para la comisión de delitos.

Los datos oficiales de homicidios en Cali son los consolidados y aprobados en el Observatorio de Seguridad. En las reuniones semanales se determinan los móviles de los homicidios mediante las averiguaciones iniciales o presuntivas de la Policía, la Medicina Forense y la Fiscalía. Para el presente estudio se tomaron los registros sin nombres, ni apellidos, ni identificadores personales de procesos judiciales de los homicidios ocurridos en Cali entre los años 2001 y 2015, procesados por el SVMCE. Los móviles de los homicidios se recodificaron en seis categorías: 1) problemas de convivencia, que incluye eventos relacionados con riñas, consumo de alcohol, intolerancia social y violencia doméstica; 2) pandillas, para homicidios ligados a grupos de jóvenes; 3) delincuencia común, que incluye sucesos vinculados con robos, hurto de teléfonos celulares y otros tipos de delincuencia común, y 4) crimen organizado, para homicidios relacionados con venganzas, actividades de narcotráfico y otras acciones criminales. Además, se utilizaron las categorías de 5) otros móviles, para homicidios por acciones policiales, balas perdidas, etc., y 6) sin establecer, cuando no había información precisa sobre los móviles del homicidio.

Las personas que codificaron estos móviles no estaban influenciadas por ninguna intervención específica de la Alcaldía de turno, puesto que el Observatorio de Seguridad está conformado por representantes de todas las instituciones y es necesario dar cuenta de la independencia que tienen estas, especialmente las pertenecientes a la rama judicial como la Fiscalía y Medicina Legal (el INMLCF). Esto hace que, durante las reuniones semanales de funcionarios de la rama judicial con miembros de la fuerza policial y representantes de los órganos de control y la academia, la validación se convierta en un ejercicio interinstitucional conjunto, libre de influencias externas y posibles amenazas a la validez y veracidad de los datos primarios. Por ejemplo, existen casos en los que hay homicidios cuya zona de ocurrencia es cercana a la orilla de un río de la ciudad, pero el cuerpo termina en predios de un municipio colindante, por lo que muchas veces se tiene la tendencia a pensar que debe ser adjudicado al municipio receptor. Sin embargo, al interior del Observatorio se da siempre la discusión y finalmente se determina que el homicidio debe ser adjudicado a la ciudad de ocurrencia de los hechos. Exactas discusiones se producen alrededor de la clasificación de los móviles con los datos «en caliente», llegando a un consenso interinstitucional sobre esta materia.

Debido a que en los datos de homicidios de los años de 2001 a 2011 había un porcentaje muy alto (entre 25% y 40%) en la categoría «sin establecer», se decidió, para esta investigación, realizar el análisis de los móviles de los homicidios en Cali únicamente entre los años 2012 a 2015, correspondientes a la segunda Administración de Rodrigo Guerrero-Velasco. En ese período, esta categoría comprendió el 10,9% de los homicidios registrados. Los datos sobre los homicidios en el conjunto de Colombia y en la ciudad de Bogotá, entre los años 2001 y 2015, se tomaron de las diferentes ediciones de FORENSIS, el anuario estadístico del INMLCF de Colombia6. La información sobre las bandas criminales fue obtenida directamente de los registros de la Policía Nacional, de la Fiscalía y del CTI. En todos los casos, solo se obtuvieron datos consolidados a fin de asegurar la no violación del anonimato y la reserva de los procesos judiciales. El análisis estadístico se realizó calculando las tasas crudas de homicidios en Cali por cada 100 m/h, entre los años 2001 y 2015, estimando los errores estándar (E.E.) y los intervalos de confianza del 95% (IC95%). Para los años de 2012 a 2015 se estimaron, además, las tasas específicas de homicidios según la categorización ya explicada y las diferencias en las tasas específicas de homicidios entre el año 2012 (como línea de base) y los otros años del estudio (2013, 2014 y 2015), calculando sus IC95% o E.E. (Szklo y Nieto, 2007). Se utilizó un abordaje «cuasi-experimental antes-después adicionando variables dependientes no-equivalentes» (Shadish et al., 2002), para evaluar el efecto de las acciones conjuntas de la Alcaldía Municipal, la UNIPOL y el CTI sobre las tasas de homicidios por crimen organizado, comparándolas con el cambio en las tasas de homicidios por otros móviles (como variables dependientes no-equivalentes) en el mismo período (años 2013, 2014 y 2015 versus año 2012, como línea de base). También se calcularon las proporciones anuales (en porcentaje) para cada tipo de homicidio según las categorías de móviles de este estudio (por ejemplo, «crimen organizado»).

Resultados: hacia la reducción de los homicidios en Cali

Tasa general de homicidios

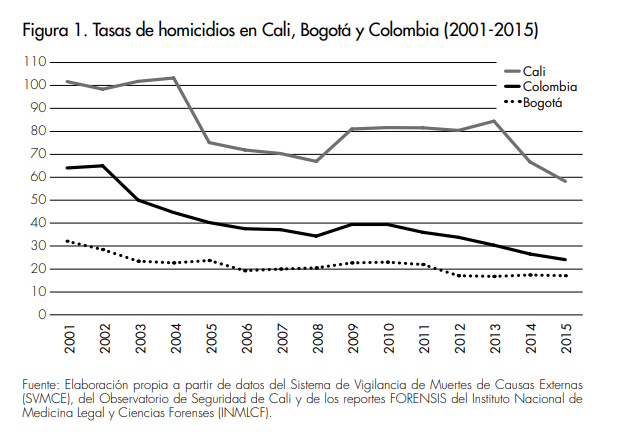

En la figura 1 puede observarse una tendencia a la reducción de los homicidios, tanto en Cali, en particular, como en Colombia, en general, entre los años 2001 y 2015. Colombia pasó de una tasa de 64 casos por cada 100 m/h en el año 2001 a una tasa de 24,03 en el 2015. Durante ese período, Cali tuvo tasas muy elevadas en comparación con las de Colombia en su conjunto. En el mismo período, las tasas de homicidios para Cali disminuyeron de 101,67 casos por cada 100 m/h a 58,15; el punto más alto fue en el año 2004, con una tasa de 103,23 homicidios por cada 100 m/h (con un IC95% de 98,89 a 107,58). La reducción en Cali fue más marcada y significativa durante los últimos tres años, cuando la tasa de homicidios bajó de 84,45 casos por cada 100 m/h (IC95% de 80,71 a 88,19) hasta 58,15 por cada 100 m/h (IC95% de 55,08 a 61,22), la más baja de los últimos 20 años en la ciudad.

Móviles o motivos de los homicidios

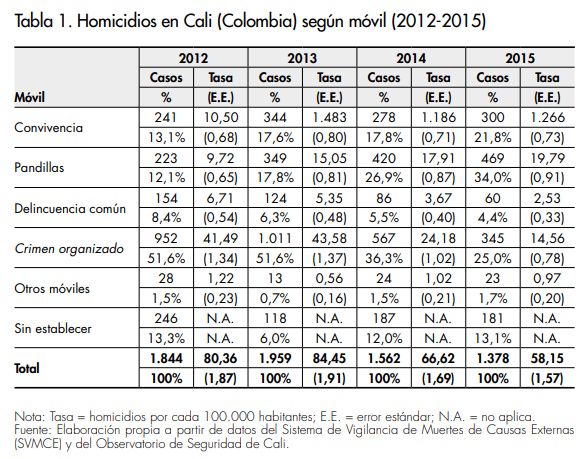

En la tabla 1 se resumen los casos de homicidios y los porcentajes, así como las tasas y su error estándar (E.E.), según el móvil (o motivo) de los homicidios cometidos en Cali. Entre 2012 y 2015 ocurrieron 6.743 homicidios en Cali. Las tasas correspondientes por cada 100 m/h fueron de 80,4 y 58,1 para los años 2012 y 2015, respectivamente; la tasa más alta fue de 84,5 en el 2013. Durante los cuatro años estudiados, en el 42,6% de los homicidios el móvil fue el crimen organizado; el 21,7% de los homicidios ocurrieron entre pandillas; el 17,2% por problemas de convivencia; el 6,3% por delincuencia común, y el 1,3% fueron clasificados en «otros móviles». En el 10,8% de los homicidios no se logró establecer el motivo.

Las tasas de crimen organizado fueron significativamente más altas que las de los otros móviles durante los dos primeros años de la segunda Administración de Rodrigo Guerrero-Velasco y se observa una drástica reducción en éstas en los años 2014 y 2015 (véanse la tabla 1 y la figura 2), lográndose disminuciones relevantes y significativas respecto a la tasa del año 2012 (línea de base). Los homicidios debidos al crimen organizado se redujeron, respecto a 2012, en 17,31 casos por cada 100 m/h (IC95% de -20,61 a -14,00) en el año 2014 y en 26,93 casos por cada 100 m/h (IC95% de -29,98 a -23,88) en el año 2015. En comparación, los homicidios relacionados con la delincuencia común tuvieron una disminución más modesta, aunque significativa, en este período, presentando una reducción en la tasa de 3,04 por cada 100 m/h (IC95% de -4,36 a -1,73) entre los años 2012 y 2014, y de 4,18 por cada 100 m/h (IC95% de -5,42 a -2,94) entre los años 2012 y 2015. En contraste, las tasas de homicidios relacionados con pandillas tuvieron un aumento significativo a lo largo de los tres años analizados (2013, 2014 y 2015) en comparación con el año 2012: en estos tres años y respecto al año tomado como línea de base, la tasa aumentó, respectivamente, en 5,33 (E.E.: 1,04), 8,19 (E.E.: 1,09) y 10,07 por cada 100 m/h (E.E.: 1,12). Por otro lado, las muertes atribuidas a problemas de convivencia tuvieron un leve aumento en el período analizado (véase la tabla 1).

En 2012 y 2013 se observó el mayor porcentaje de homicidios por crimen organizado, 51,6% en ambos años, bajando después hasta el 25% en el año 2015. El porcentaje de homicidios por pandillas aumentó durante cada año, siendo 2015 el año con la mayor proporción de este tipo de homicidios (34%). De igual manera, la proporción de homicidios por convivencia aumentó durante el período observado, aunque su aumento fue de menor magnitud, pues pasó de 13% en 2012 a 21,8% en 2015. Finalmente, 2012 fue el año con el mayor porcentaje de homicidios por delincuencia común (8,4%), proporción que fue disminuyendo a lo largo de los años (véase la tabla 1).

Operatividad de la Policía Nacional y la Fiscalía en Cali

De acuerdo con el informe de la Policía de Cali (Ramírez Suárez y Valencia Alvis, 2016), durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 se desactivaron en la ciudad 70, 87, 84 y 81 bandas criminales, respectivamente. El número de integrantes judicializados pertenecientes a bandas en esos años fueron 622, 858, 900 y 721, respectivamente (véase la tabla 2). De ellos, el 60% recibió detención carcelaria, dada la seriedad del delito y la contundencia de las pruebas. Es necesario insistir en que estas detenciones fueron producto de la acción coordinada entre los organismos de la Policía y la justicia. Además, durante el período 2012-2015, mediante el trabajo conjunto con UNIPOL y el CTI, se logró caracterizar el presunto móvil de los homicidios en el 89,1% de los casos (véase la tabla 1), en comparación con la identificación del 60% al 75% de los presuntos móviles que se había dado durante las administraciones pasadas en la ciudad.

Discusión: efectividad de la estrategia coordinada contra el crimen organizado

En términos generales, el comportamiento de los homicidios en Cali muestra una reducción similar, aunque en magnitud mayor, a la de los homicidios en Colombia en su conjunto. En cierta forma, en Cali los homicidios son un reflejo de los aspectos estructurales del accionar del crimen organizado en todo el país. Sin embargo, pensamos que dichos factores están magnificados en la ciudad de Cali debido a su ubicación geográfica, a mitad de camino entre las zonas de cultivo y producción de drogas ilícitas (cocaína, marihuana y heroína) –en el sur y suroriente del país– y el océano Pacífico, por lo que la convierte en una importante vía de tráfico de estas drogas hacia el puerto de Buenaventura. Por otro lado, es claro que existen grandes diferencias entre Bogotá y Cali, entre ellas el tamaño de la población, la composición étnica y la influencia del narcotráfico en cada ciudad. Las tasas de homicidio también muestran diferencias que se remontan varios años atrás. En 1992, Bogotá tenía una tasa de 80 casos por cada 100 m/h, mientras que Cali tenía una tasa de 124 y Medellín de 390. Una posible explicación es que Cali y Medellín tuvieron fuerte influencia de los carteles de la droga, mientras Bogotá, o no la tuvo, o fue menos fuerte. Además de la violencia directa ejercida por los narcos en la gestión de sus conflictos, la presencia de los carteles de la droga de Cali y de Medellín afectó indirectamente a la organización social al permear las instituciones de defensa social: la Policía y la justicia7. Las llamadas «oficinas de cobro», organizaciones de jóvenes que venden sus servicios de muerte y extorsión, eran muy poderosas en Medellín y Cali («La Terraza» en Medellín o «el Parche de Zuley» en Cali estaban entre las más conocidas), mientras que este tipo de organizaciones no existieron en Bogotá. Con la neutralización por captura, muerte o extradición de los grandes capos de la droga en la década de los noventa (Pablo Escobar y Don Diego, en Medellín, y los hermanos Rodríguez Orejuela, en Cali) las oficinas de cobro se fragmentaron y adquirieron independencia, ofreciendo sus servicios delictuales a la población en general (Prada, 2014).

En 2012, durante la Alcaldía de Rodrigo Guerrero-Velasco, se observa que la mitad de los homicidios eran por lo que se ha categorizado como «crimen organizado», así que, desde la Administración local, se hizo un llamado al nivel central del Gobierno (tanto a Policía como a Fiscalía y Ministerio de Defensa) para que ayudaran a enfrentar este problema en la ciudad. Se emprendió la lucha contra las bandas de crimen organizado de manera similar a la forma en que se desarrolló la lucha contra los carteles de la droga (Sotomayor Acosta, 2010). Las labores de inteligencia, con frecuencia de varios meses de duración, fueron acompañadas por una mayor eficiencia en la justicia y se logró desactivar 322 bandas en los cuatro años de dicha Administración. Este funcionamiento coordinado fue tan efectivo que un 60% de los casos terminó en detención carcelaria y el resto en otras medidas sancionatorias. Así, según datos de las Fiscalía Seccional, en 2016 fueron desarticuladas 125 estructuras criminales, capturados más de 900 integrantes de las mismas (sin contar las capturas individuales) y se logró detención preventiva en más del 80% de los casos8. El seguimiento semanal de estas acciones permitía medir el impacto de la desactivación de organizaciones criminales en sus respectivas áreas de influencia de la ciudad. Además, como se observa en los resultados, tras iniciarse las acciones descritas, las tasas de homicidios debidas al crimen organizado disminuyeron significativamente en los dos años siguientes (2014 y 2015), pasando de representar más de la mitad de los casos de homicidios en la ciudad a solo una cuarta parte de los mismos. Este tipo de estrategias integradas y coordinadas con participación de varias agencias del Estado han probado ser efectivas en Europa, donde además se ha realizado una integración transnacional de las acciones de agencias de diferentes estados (Helmberg, 2007; Rijken, 2006; Fijnaut y Paoli, 2006). Si calendarizamos estas medidas, podemos ver que el Gobierno colombiano creó la UNIPOL en octubre de 2012 y solo en 2013 se organizó la coordinación con la Fiscalía, el CTI y la Policía; por lo tanto, la reducción en la criminalidad por bandas se dio a partir de ese momento, es decir, que el efecto de la desarticulación de las bandas criminales sobre los homicidios que se observó en 2014 y 2015, es posterior a dicha intervención coordinada.

Una característica importante del Observatorio de Seguridad es que las decisiones se toman de manera colegiada y ninguno de los participantes pesa más ni tiene poder de veto sobre los demás. Adicionalmente, en el Observatorio participan entidades como la Fiscalía, Medicina Forense (en Colombia llamada Medicina Legal –oficialmente, INMLCF–) y representantes de la academia por medio del instituto Cisalva (de la Universidad del Valle); entidades con las que no se produce un conflicto de intereses, ya que no están directamente interesadas en obtener resultados especiales tales como la reducción de la cifra de homicidios o cambios en la clasificación de los móviles. Por esta razón, pensamos que es poco probable que la política municipal adoptada por el Consejo de Seguridad –del cual hacía parte en su calidad de alcalde uno de los autores del presente trabajo, Rodrigo Guerrero-Velasco– pudiera haber afectado la clasificación (véanse Guerrero, 2007; Dammert et al., 2014; Gutiérrez-Martínez et al., 2007; Sánchez-Rentería et al., 2016). Es más, destacamos la calidad y utilidad de los datos del Observatorio de Seguridad, por cuanto no se trata de una revisión de fuentes secundarias, sino de fuentes primarias de información llevadas a cabo a pocas horas de haberse cometido el homicidio, y las diferencias que pudieran presentarse se resolvían verificando «en caliente» el dato.

En cuanto a los móviles, o motivaciones, de los homicidios, optamos por estudiar únicamente los años de 2012 a 2015 por las razones ya mencionadas anteriormente, como fue el hecho de que la ciudad tuviera un alcalde con formación epidemiológica y estuviera, por consiguiente, familiarizado con el mundo de la investigación y la recopilación de datos, por lo que brindó especial apoyo al Observatorio. Asimismo, se observa en los resultados que, gracias al trabajo conjunto de la Policía y la Fiscalía, en coordinación con la Alcaldía de Cali, en este período 2012-2015 se logró mejorar la caracterización de los presuntos móviles de los homicidios, disminuyendo la proporción de los casos bajo la categoría de «sin establecer» hasta el 6,0% en el año 2013 (el promedio en ese período se situaba en el 10,9%). En el año 2014, se subclasificaron las grandes categorías y se precisaron conceptos como «bala perdida», «enfrentamiento entre pandillas», «traspasar líneas imaginarias», entre otros. Puesto que en la información de cada caso se incluye el contexto del homicidio, para este estudio se hizo un re-análisis de los datos aplicando los criterios descritos en la segunda sección, aunque pueden existir todavía algunos problemas de clasificación. Por ejemplo, si un evento fue caracterizado por el Observatorio de Seguridad como «enfrentamiento entre pandillas», es posible que detrás existiera una red de crimen organizado, ya que los grupos organizados utilizan o contratan (tercerizan) pandillas para la solución de sus conflictos y su accionar en las zonas de su influencia; en consecuencia, una muerte clasificada como por «pandillas» puede esconder una de «crimen organizado». Este caso puede ocurrir particularmente cuando una banda criminal es desarticulada y se pierde el control jerárquico sobre la o las pandillas que dicho grupo criminal terceriza, produciendo en ese caso mayor cantidad de homicidios por pandillas en la ciudad. De igual manera, un homicidio durante el robo de un teléfono móvil, clasificado por el Observatorio como «delincuencia común», puede tener detrás una banda de crimen organizado. De hecho, se han detectado grupos internacionales dedicados al comercio de teléfonos celulares. Sin embargo, es poco probable que exista una reclasificación de los homicidios, principalmente porque es al interior del Observatorio de Seguridad donde se maneja la información directamente de la fuente primaria de datos y, en el caso de la labor policial, se conocen los posibles integrantes de las bandas responsables de los homicidios, por lo que la mala clasificación se hace cada vez menos probable.

El combate de la delincuencia atañe al ámbito de la política pública y, dado que la autoridad enfrenta recursos limitados para hacer frente a la comisión de ilícitos, es importante estudiar también cómo asignar de manera eficiente dichos recursos entre los elementos identificados. En cualquier país, la lucha contra el crimen se da en dos frentes: el público y el privado; así como en varias dimensiones: sistémica, integral e institucional. Por sistémica nos referimos a que el problema del crimen y el miedo e inseguridad que este genera se encuentran interrelacionados con múltiples factores y tiempos; por ejemplo, si se lleva a cabo una estrategia eficaz para reducir la delincuencia por robo de autopartes en una población en el mes de enero, es probable que aumente el robo de autopartes en una población vecina en los meses de febrero y marzo. Es decir, toda estrategia debe contemplar efectos de desplazamiento, de temporalidad y zona geográfica. De igual manera, variables como la educación, la pobreza o el desempleo, entre otras, son endógenas al sistema y deben ser seriamente ponderadas en el análisis sistémico. Asimismo, otro elemento importante lo constituye la dimensión integral, que abarca desde la prevención y la disuasión del potencial delincuente, hasta la detención del delincuente, que es procesado, sentenciado y, en su caso, rehabilitado –método que, tal como se ha señalado en este artículo, se ha implementado en Cali–. Por último, también se debe trabajar con la dimensión institucional, tanto con las instituciones formales –administración y procuración de justicia, leyes, normas, sistemas penitenciarios, organizaciones civiles, medios de comunicación– como con las instituciones no formales –el ámbito de la cultura, costumbres, miedos y tradiciones– (Bailey y Taylor, 2009; Roemer, 2012: 375-386).

En este sentido, la política pública respecto al control del crimen requiere de ciertos principios fundamentales, los cuales implican una visión acerca de la naturaleza humana y del comportamiento de los individuos como ciudadanos y autoridad. Dichos principios reflejan una concepción de maximización del bienestar social. Como ciencia, las políticas públicas deben definir derechos de propiedad y arreglos institucionales eficaces que definan con claridad tanto problemas y misiones, como estrategias y tácticas en la formulación, gestión, gestación, implantación y evaluación de las políticas en cuestión. Consideramos que el estudio presentado en este artículo es un ejemplo de gestión, implantación y evaluación de una política de control del crimen con todas las particularidades de la ciudad de Cali, es decir, con diferentes aspectos propios de adaptación de estrategias concebidas en conjunto con todas las instituciones locales (Naím, 2012; Roemer, 2012: 459-488).

Adicionalmente, cabe también destacar que las revisiones de la literatura sobre esta cuestión indican que no existe un consenso –ni académico ni operativo– sobre la definición de crimen organizado y, por lo tanto, se pueden generar todo tipo de inconvenientes en la clasificación de los homicidios (Rijken, 2006; Zoutendijk, 2010). Sin embargo, no pensamos que ello afecte de manera importante los resultados de este estudio, porque estos problemas de clasificación pueden operar en ambas vías (Zoutendijk, 2010) y generar una mala clasificación no diferencial de los eventos estudiados (Szklo y Nieto, 2007). Además, la definición adoptada por el Observatorio de Seguridad ha demostrado su confiabilidad, ya que las acciones judiciales y policiales orientadas específicamente a enfrentar el crimen organizado en la ciudad de Cali han probado su efectividad en los años subsiguientes, según los hallazgos de este estudio que indican una disminución significativa de los homicidios relacionados con este móvil. Finalmente, se debe tener en cuenta que la organización y las acciones de la delincuencia siempre están en continuo cambio frente a las actuaciones de las autoridades. Para el caso de Cali, por ejemplo, se observó un aumento significativo en la tasa de los homicidios debidos a las pandillas, la cual pasó de 9,72 por cada 100 m/h en 2012 a 19,79 en 2015. Estos cambios se podrían explicar por el involucramiento de las pandillas de la ciudad en redes del crimen organizado, como ya ha ocurrido en otras partes del mundo (Decker et al., 2008); por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado es un reto que no debe ser descuidado por las futuras administraciones de la ciudad.

Conclusiones

La lucha contra el crimen organizado, y otras formas de violencia, es un reto en un mundo globalizado y altamente conectado. El crimen organizado busca obtener ganancias económicas a partir de diferentes actividades ilegales, que implican un alto nivel de sofisticación. Por lo tanto, las intervenciones utilizadas para controlar los delitos comunes no son apropiadas. En Cali (Colombia), el trabajo constante del SVMCE permitió identificar que el patrón de los homicidios de la ciudad experimentó un cambio durante la década de 2010, con un aumento de los homicidios relacionados con el crimen organizado, que llegaron a representar el 51,6% de todos los homicidios de la ciudad en los años 2012 y 2013, los dos primeros años de la segunda Alcaldía de Rodrigo Guerrero-Velasco, coautor de este artículo.

Frente a esta situación, se planteó una estrategia para atacar la criminalidad de manera intersectorial y que, entre los años 2012 (línea de base) y 2015, fue desarrollada de forma coordinada entre la Alcaldía de Cali, la Policía y la Fiscalía (CTI e INMLCF). Esta estrategia permitió en primera instancia la caracterización apropiada de los presuntos móviles de los homicidios en la ciudad, para así poder actuar de forma coordinada e integrada en la identificación, captura y judicialización de las estructuras criminales. Estas acciones llevaron a una disminución significativa de las tasas de homicidios en la ciudad, tanto de la tasa general como de la tasa específica por acciones del crimen organizado. Dicho de otro modo, las estrategias intersectoriales implementadas permitieron disminuir los índices de violencia en Cali. De esta forma, otras ciudades de América Latina, con problemas similares de criminalidad, pueden beneficiarse de las estrategias de intervención contra el crimen organizado descritas en este trabajo.

Conflicto de intereses

El coautor de este artículo Rodrigo Guerrero-Velasco, era el alcalde de Cali (Colombia), durante el período evaluado en el presente artículo (de 2012 a 2015); pero Guerrero-Velasco no tuvo ninguna influencia sobre el proceso de registro y monitoreo de los homicidios ocurridos en Cali, tal como se describe en la sección de «Materiales y métodos» de este artículo.

Agradecimientos

Los autores quieren dar las gracias al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Hugo Casas; a los excomandantes general Nelson Ramírez Suárez, general Hoover Penilla y general Fabio Alejandro Castañeda; al director seccional de Fiscalías de Cali, Dr. Gilberto Guerrero; al director Seccional del CTI, Dr. Edward Rodríguez; al director de la Regional Suroccidente del INMLCF, Dr. Jairo Silva, y a la Dra. Laura Lugo, exsecretaria de Gobierno Municipal de Cali, por haber facilitado el acceso a la información. Los autores también agradecen a todos los participantes del Sistema de Vigilancia de Muertes de Causas Externa (SVMCE) de Cali y a los funcionarios del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali por su trabajo constante y continuo desde 1993, sin el cual no sería posible conservar los registros de los homicidios y otras muertes de causa externa para realizar los análisis de este estudio.

Referencias bibliográficas

Akers, Timothy A.; Potter, Roberto H. y Hill, Carl V. Epidemiological criminology: A public health approach to crime and violence. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, 2012.

Bailey, John y Taylor, Matthew M. «Evade, corrupt, or confront? Organized crime and the state in Brazil and Mexico». Journal of Politics in Latin America, vol. 1, n.º 2 (2009), p. 3-29.

Concha-Eastman, Alberto y Guerrero, Rodrigo. «Vigilancia epidemiológica para la prevención y el control de la violencia en las ciudades». Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 5, n.º 4/5 (abril de 1999), p. 322-331.

Concha-Eastman, Alberto; Espitia, Victoria; Espinosa, Rafael; Guerrero, Rodrigo. «La epidemiología de los homicidios en Cali, 1993-1998: seis años de un modelo poblacional». Revista Panamericana de Salud Pública, vol. 12, n.º 4 (octubre de 2002), p. 230-239.

Dammert, Lucia; Gutiérrez M., Maria Isabel; Martin, Gerard; Paternain, Rafael; Peña, Norma. «¿Qué observan los que observan el delito?: Pasado, presente y futuro de los observatorios del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe». Washington, D.C.: BID, 2014.

Decker, Scott H.; Katz, Charles M. y Webb, Vincent J. «Understanding the Black Box of Gang Organization. Implications for Involvement in Violent Crime, Drug Sales, and Violent Victimization». Crime & Delinquency, vol. 54, n.º 1 (enero de 2008), p. 153-172.

Fijnaut, Cyrille y Paoli, Letizia. «Organised crime and its control policies». European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 14, n.º 3 (2006), p. 307-327.

Guerrero, Rodrigo. «Sistemas de información en los programas de prevención de violencia», en: Alda, Erik; Beliz, Gustavo (eds.). ¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana. Washington, D.C.: BID, 2007, p. 119-148.

Guerrero, Rodrigo. «An Antidote to Murder». Scientific American, vol. 313, n.º 4 (octubre de 2015), p. 46-50.

Guerrero, Rodrigo y Concha-Eastman, Alberto. «An Epidemiological Approach for the Prevention of Violence. The DESAPAZ Program in Cali, Colombia». Journal of Health and Population in Developing Countries, vol. 4, n.º 1, (2001).

Guerrero, Rodrigo; Lozano, Rafael; Espinosa, Rafael; Minayo, Cecilia y Gutiérrez, María Isabel. «Violencia y Salud: El Desafío de un Problema Social en las Américas», en: Galvão, Luiz A.; Finkelman, Jacobo; Henao, Samuel (eds.). Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud. Washington, D.C.: OPS/PALTEX, 2010, p. 495-502.

Gutiérrez-Martínez, María Isabel; Espinosa del Vallín, Rafael; Fandiño, Andrés y Oliver, Ronald. «The evaluation of a surveillance system for violent and non-intentional injury mortality in Colombian cities». International journal of injury control and safety promotion, vol. 14, n.º 2 (2007), p. 77-84.

Harnett, Patrick J. y Andrews, William. «How New York is winning the drug war». City Journal, vol. 9 (verano de 1999), p. 29-37.

Helmberg, Monika. «Eurojust and Joint Investigation Teams: how Eurojust can support JITs». ERA Forum, vol. 8, n.º 2 (junio de 2007), p. 245-251.

Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony y Lozano, Rafael (eds.). World Report on Violence and Health. Ginebra: World Health Organization, 2002.

Lyman, Michael D. y Potter, Gary W. (eds.). Organized Crime. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007.

Mallory, Stephen L. Understanding organized crime. Sadbury, MA: Jones & Bartlett Publishers, 2011.

Naím, Moisés. «Mafia States. Organized Crime Takes Office». Foreign Affairs, (mayo-junio de 2012) (en línea) https://www.foreignaffairs.com/articles/2012-04-20/mafia-states

Observatorio de Seguridad. «Informe anual de muertes por causa externa 2012». Alcaldía de Santiago de Cali, Colombia (enero de 2013) (en línea) [Fecha de consulta: 07.12.2016] www.cali.gov.co/observatorios/

Prada, Alexander M. «Asalariados de la muerte: sicariato y criminalidad en Colombia». URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, vol. 27, n.º 8 (enero de 2014), p. 61-74.

Ramírez Suarez, Nelson y Valencia Alvis, Rubén D. «Rendición de Cuentas de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, Vigencia 2015». Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional Metropolitana, Colombia (29 de abril de 2016) (en línea) [Fecha de consulta: 05.12.2016] https://www.policia.gov.co/cali#rendicion-cuentas

Rijken, Conny. «Joint Investigation Teams: principles, practice, and problems Lessons learnt from the first efforts to establish a JIT». Utrecht Law Review, vol. 2, n.º 2 (diciembre de 2006), p. 99-118.

Roemer, Andrés. Economía del crimen. México: Editorial Limusa, 2012.

Sánchez-Rentería, Gabriela; Bonilla-Escobar, Francisco; Fandiño-Losada, Andrés y Gutiérrez-Martínez, María Isabel. «Observatorios de convivencia y seguridad ciudadana: herramientas para la toma de decisiones y gobernabilidad». Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 33, n.º 2 (junio de 2016), p. 362-367.

Shadish, William R.; Cook, Thomas D. y Campbell, Donald. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning, 2002.

Sotomayor Acosta, Juan O. «Criminalidad organizada y criminalidad económica: los riesgos de un modelo diferenciado de derecho penal». Revista de Estudios de la Justicia, n.º 12 (2010), p. 231-262.

Szklo, Moyses y Nieto, Javier. Epidemiology: beyond the basics. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishers, 2012, p. 77-149.

UNODC-United Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Homicide 2013. Viena: UNODC, 2014.

Zoutendijk, Andries J. «Organised crime threat assessments: a critical review». Crime, Law and Social Change, vol. 54, n.º 1 (2010), p. 63-86.

Notas:

1- América Latina y el Caribe.

2- El exalcalde Rodrigo Guerrero-Velasco es coautor de este artículo.

3- Esta estrategia estuvo inspirada en otra similar utilizada por el Departamento de Policía de Nueva York en la lucha contra el tráfico de drogas en esa ciudad (Harnett y Andrews, 1999).

4- Para una descripción detallada de los observatorios de seguridad, véase Guerrero (2007), Dammert et al. (2014) y Gutiérrez-Martínez et al. (2007).

5- Entre las policías judiciales, encontramos la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y la Unidad de Infancia y Adolescencia.

6- Véanse las diferentes ediciones de FORENSIS, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (INMLCF) (en línea) www.medicinalegal.gov.co/forensis

7- Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia (cuya capital es Medellín) fue asesinado en un atentado perpetrado por los narcotraficantes en 1989. Muchos dirigentes políticos de esa región, al igual que de Cali, están o han estado presos por causa de sus relaciones con el narcotráfico. Estas actividades se conocieron en Colombia gracias al publicitado «Proceso 8.000», por el que fueron sentenciados por la Justicia altos personajes de la clase política, económica y social de Colombia.

8- Esta tarea continúa en 2017.

Palabras clave: Cali, Colombia, criminalidad urbana, homicidio, Policía, justicia, drogas, violencia

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.159

Fecha de recepción: 09.01.17 ; Fecha de aceptación: 06.06.17