Ciudades portuarias y economía azul

La relación entre los puertos y las ciudades ha evolucionado con el tiempo, pasando de una integración orgánica a conflictos complejos. Hoy en día, el reto consiste en fomentar una reconexión sostenible, haciendo hincapié en el papel de los puertos en la economía azul.

La economía azul y la protección de los océanos ocupan un lugar central en los marcos de gobernanza mundial, como se puso de manifiesto en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC-3, 9-13 de junio de 2025), en la que se destacó el papel de las ciudades portuarias como puertas de acceso a los mares.

Varias ciudades de este tipo están invirtiendo en nuevas formas de conectar puertos, habitantes y océanos.

Introducción: enmarcando la narrativa sobre las ciudades portuarias

Los puertos han sido históricamente la interfaz entre la tierra y el agua para la realización de actividades económicas. Son el origen de muchos asentamientos costeros y, a menudo, es imposible diferenciar entre la creación de la ciudad y el inicio de las actividades marítimas. En el Mediterráneo, podemos seguir la expansión de los diferentes imperios a lo largo de la historia a través de los puntos de entrada a los nuevos territorios: los puertos. La conectividad marítima fue crucial para el establecimiento de las colonias griegas o para el crecimiento de los imperios cartaginés y romano.

La evolución de la relación entre los puertos y las ciudades ha sido un tema de investigación clave para muchos académicos. El trabajo de profesionales de la geografía, historia, sociología, planificación urbana, economía, arquitectura o ingeniería demuestra el importante impacto que han tenido estos asentamientos, al estructurar los territorios costeros, fomentar el crecimiento urbano y acelerar cambios socioeconómicos tales como las revoluciones industriales o la globalización. Su importancia también es evidente en las guerras o en la configuración de las identidades locales o nacionales. Un elemento clave de esta evolución es la interfaz puerto-ciudad: el espacio de transición entre los entornos urbanos y la infraestructura portuaria, que ha experimentado una transformación significativa a lo largo del tiempo.

Este artículo no pretende resumir la compleja evolución de la relación entre los puertos y las ciudades; hay académicos más cualificados para hacerlo. Sin embargo, es importante reconocer la evolución y señalar que los puertos y las ciudades experimentaron una fuerte conexión, seguida de una desconexión durante siglos y, más recientemente, una nueva conexión en la que la economía azul puede desempeñar un papel clave.

Evolución histórica de las relaciones entre puertos y ciudades

Como explica Brian Hoyle (2019), los puertos fueron, efectivamente, el origen de muchas ciudades portuarias, y la interacción evolucionó de forma «orgánica», ya que las actividades del puerto influían de manera visible en el tejido urbano. Incluso cuando las ciudades levantaban murallas para protegerse de las amenazas procedentes del mar, los puertos solían permanecer conectados a los espacios públicos clave, lo que fomentaba la creación de riqueza, puestos de trabajo y actividad. Esta relación simbiótica se mantuvo hasta la primera Revolución Industrial y está bien documentada a través de representaciones artísticas y literarias.

La llegada de la industrialización trajo consigo cambios drásticos. Los nuevos métodos de producción, el aumento de la capacidad de las nuevas fábricas y la aceleración de la demanda de materias primas y de acceso a nuevos mercados exigían conexiones marítimas nuevas y más eficientes. Junto con estos cambios socioeconómicos, una de las transformaciones más evidentes fue la redefinición de la interfaz puerto-ciudad. Las nuevas necesidades logísticas y los avances tecnológicos llevaron a la construcción de infraestructuras cada vez más complejas: costas artificiales, muros de muelle más altos, distritos de almacenes más grandes y redes ferroviarias y viarias integradas. Estos avances alteraron la naturaleza de la interacción entre los puertos y las ciudades. Aunque aún no se habían erigido barreras físicas como vallas, los puertos se fueron separando gradualmente, tanto funcional como espacialmente, de su entorno urbano.

La siguiente etapa de esta evolución se desarrolló durante el siglo xx, cuando el comercio mundial adquirió una escala mucho mayor, con el apoyo de acuerdos comerciales internacionales, cadenas de suministro globales y grandes buques. En esta evolución, el contenedor marítimo, inventado en la década de 1950, supuso un paso crucial hacia la logística integrada. Las nuevas tecnologías marítimas aportaron una nueva dimensión a los puertos y las zonas logísticas, que se fueron alejando cada vez más de las ciudades y, en particular, de la población local. Este proceso se aceleró durante la segunda mitad del siglo xx, con la creciente automatización de las operaciones. Siguiendo unas directrices de seguridad más estrictas, las autoridades portuarias y las terminales levantaron muros y vallas creando una barrera entre el puerto y la ciudad.

La separación no solo era espacial, sino que también se manifestaba en las dimensiones sociales y medioambientales del territorio de la ciudad portuaria. Las ampliaciones de los puertos eran necesarias para responder al gigantismo naval y a la aceleración del comercio mundial; a menudo se justificaban sobre la base de los efectos económicos positivos que generaría la nueva infraestructura. Los puertos se convirtieron en zonas económicas altamente especializadas, esenciales para el comercio mundial, pero cada vez más invisibles y desconectadas de las ciudades a las que servían.

Durante el mismo período de grandes expansiones portuarias, a partir de las décadas de 1960 y 1970, los cambios en la escala y las nuevas demandas de espacio dieron lugar a la aparición de terrenos portuarios abandonados. Estos espacios ofrecían oportunidades para restablecer el contacto con el agua, pero en la mayoría de los casos no lograban reflejar la identidad marítima de las relaciones que se establecían en la ciudad, al tiempo que subestimaban el significativo impacto del puerto y los mares en la sociedad. Afortunadamente, en las últimas tres décadas las autoridades portuarias han realizado importantes esfuerzos para restablecer el contacto con la población local y aumentar la visibilidad de los puertos. En la mayoría de los casos, estos organismos han empezado a reflexionar sobre algunos de los mayores retos de la sociedad, como la transición energética, el cambio climático o la protección de los océanos, así como a intensificar su compromiso con ellos, lo que a menudo se refleja en iniciativas internacionales como la Agenda 20301 de la Asociación Internacional de Ciudades y Puertos (AIVP)2. Estos esfuerzos pueden enmarcarse en el renovado interés por la actividad económica relacionada con los océanos o, como también se la denomina, la economía azul.

Definición de la economía azul y el papel de los puertos

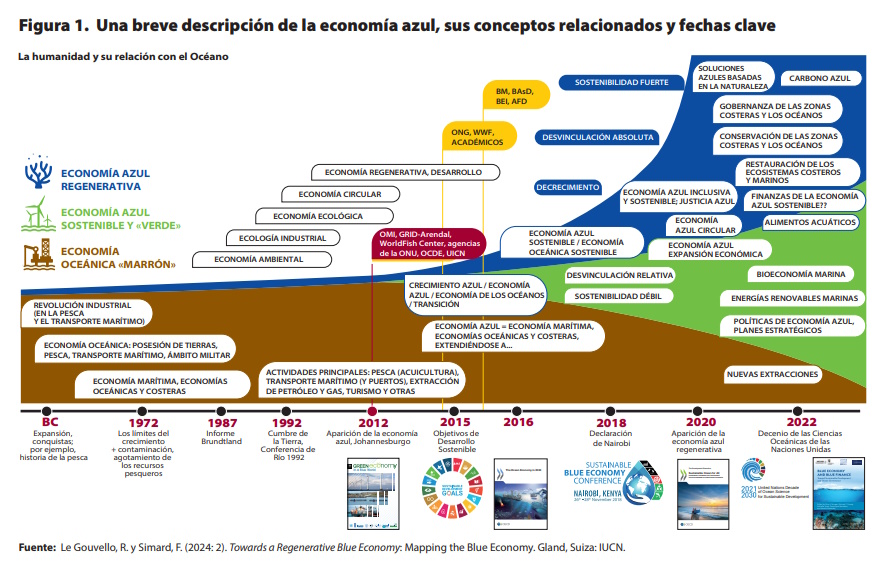

La definición concreta del concepto de economía azul sigue siendo objeto de controversia, por lo que no existe una definición universalmente aceptada. Como subrayan Judith Kildow (2021) y otras personas del ámbito académico, esta ambigüedad conceptual refleja una transición en curso: desde un enfoque limitado a las industrias tradicionales relacionadas con el océano, hasta un marco más integrado que incorpora explícitamente la sostenibilidad. Esta perspectiva ampliada está en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14: Vida submarina), que hace hincapié en la conservación y el uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos.

El esfuerzo por distinguir la economía azul de los modelos anteriores de desarrollo marítimo extractivo solo cobró impulso a principios de la década de 2000. Un informe reciente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), titulado Towards a Regenerative Blue Economy, documenta esta evolución. El estudio analiza la evolución desde una economía azul «marrón» —basada en usos convencionales y antropocéntricos del mar— hacia una economía azul «sostenible», un concepto que cobró importancia durante la Conferencia Río+20 celebrada en 2012. En el mismo documento, la UICN propone la idea de una economía azul «regenerativa», que no solo minimiza el daño ecológico, sino que también mejora activamente la biodiversidad marina y mitiga el cambio climático.

A pesar de estos ajustes conceptuales, los términos «economía azul» y «economía oceánica» siguen utilizándose con frecuencia de forma intercambiable en las políticas y el discurso público. Sin embargo, existen diferencias entre ambos. Por ejemplo, el Instituto Grantham de Investigación sobre el Cambio Climático de la London School of Economics establece una diferencia entre los dos términos: la economía oceánica abarca todo el espectro de actividades relacionadas con el océano, mientras que la economía azul, en principio, debe tener la sostenibilidad como eje central. Sin embargo, como nos advierten Romano et al. (2023), el simple hecho de designar una actividad como «economía azul» no garantiza de por sí la sostenibilidad ni la responsabilidad ecológica. Muchos de los sectores denominados de economía azul siguen generando presiones medioambientales, lo que subraya la necesidad de mecanismos de gobernanza sólidos –liderados, por ejemplo, por las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE)– para garantizar la alineación con los principios del desarrollo sostenible. Organizaciones no gubernamentales medioambientales tales como WWF ya habían planteado preocupaciones similares en 2015, antes de la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Romano et al. basan su análisis en la definición de la OCDE (2016: 22) de economía azul como «la suma de las actividades económicas de las industrias relacionadas con el océano y los activos, bienes y servicios de los ecosistemas marinos». En este marco, estos autores estiman que las industrias de la economía azul podrían generar empleo para más de 40 millones de personas de aquí a 2030, con una producción económica superior a los tres billones de dólares y que representaría aproximadamente el 2,5% del valor añadido bruto (VAB) mundial.

Al igual que ha evolucionado el debate sobre la definición básica del concepto de economía azul, también lo han hecho los sectores incluidos en él, que han cambiado en los últimos quince años. Las actividades tradicionales –la pesca, el turismo costero y el transporte marítimo– siguen siendo fundamentales, pero están surgiendo rápidamente nuevas áreas económicas. Como se menciona en el «Informe de la UE sobre la economía azul de 2025», estas incluyen, por ejemplo, la producción de energía renovable en alta mar o el uso innovador de la biomasa marina (por ejemplo, productos a base de algas). El informe también destaca la importancia de incluir la educación, la investigación, la protección del medio ambiente y la defensa nacional en un marco integral de economía azul.

Como hemos visto, el concepto de economía azul ha experimentado una notable evolución y ha suscitado debate. El océano, que antes se consideraba principalmente una fuente de recursos extraíbles, ahora se entiende cada vez más como un sistema dinámico con dimensiones ecológicas, económicas y sociales, relacionado con la mayoría de los retos identificados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta conexión también ha sido objeto de una mayor atención por parte de las organizaciones internacionales, ganando protagonismo en los foros mundiales.

El enfoque ecosistémico de las Naciones Unidas sobre los océanos y la economía azul

Evolución del debate mundial sobre los océanos

Aunque la protección de los océanos ya se incluyó en la Agenda 21, fruto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, solo recientemente se ha prestado mayor atención a este tema y ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda de las Naciones Unidas. Históricamente, las cuestiones relacionadas con los océanos eran abordadas principalmente por organismos especializados. Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional (OMI), que supervisa el transporte marítimo mundial, adoptó el Convenio MARPOL en 1973 para prevenir la contaminación. Del mismo modo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) creó su Comité de Pesca en la década de 1960, centrando su atención en las prácticas pesqueras responsables a partir de la década de 1980. Fuera de estos ámbitos especializados, la atención prestada a los océanos siguió siendo fragmentaria. Un ejemplo llamativo es el Día Mundial de los Océanos (8 de junio), propuesto en la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, pero que no se celebró oficialmente hasta 2008. Este día es simbólico del retraso en el reconocimiento de las cuestiones oceánicas en la gobernanza mundial.

Sin embargo, en los últimos 15 años hemos asistido a un cambio importante. Un primer avance clave fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2009, que sentó las bases para tres hitos que han estructurado la acción y el debate en torno a los océanos en los últimos años:

En 2015, la inclusión de la protección de los océanos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como ODS 14: Vida submarina puso de relieve la conexión de los océanos con todas las demás dimensiones de la sostenibilidad.

En 2017, se confirmó la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) de las Naciones Unidas, coordinada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO. Como indica su título, su objetivo es desarrollar y estimular la investigación científica para alcanzar el ODS 14.

En ese mismo año, 2017, se celebró en Nueva York la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC-1). El objetivo de este evento y de las ediciones posteriores era catalizar los esfuerzos y las acciones innovadoras de los organismos públicos y privados para alcanzar el ODS 14, es decir, la protección de los océanos y el uso sostenible de sus recursos. En 2022, la UNOC-2 tuvo lugar en Lisboa, Portugal. En ambos casos, el resultado fue un diálogo de alto nivel, que concluyó con una declaración política en la que se hacía hincapié en la urgente necesidad de actuar, así como con miles de compromisos de las distintas partes públicas y privadas implicadas. La UNOC-3 tuvo lugar más recientemente, entre el 9 y el 13 de junio de 2025, en Niza (Francia), y fue coorganizada por Costa Rica. Reunió a 15.000 participantes y 60 jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad portuaria francesa. Analizaremos este evento en detalle dada su relevancia para la relación entre las ciudades portuarias y la economía azul.

La declaración UNOC-3 y su relevancia para las ciudades portuarias y la economía azul

El resultado final de la conferencia fue la declaración titulada «Nuestro océano, nuestro futuro: unidos para la acción urgente» que, junto con los compromisos contraídos por los estados y otras partes interesadas, conforma el Plan de Acción de Niza para los Océanos. Su mensaje central, en línea con las anteriores UNOC, es un llamamiento a la acción urgente para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos. Los funcionarios de las Naciones Unidas destacaron el éxito de la conferencia como una demostración del multilateralismo global en un momento geopolítico crítico. Entre los temas principales, destacó especialmente el desarrollo de una economía sostenible basada en los océanos –la economía azul–, reconociendo su papel esencial en la sociedad, desde asegurar las cadenas alimentarias y apoyar la logística mundial hasta mantener las conexiones culturales y comunitarias. Al mismo tiempo, la declaración hace hincapié en los vínculos entre la protección de los océanos, el clima y la biodiversidad, subrayando su importancia para mitigar los efectos del cambio climático, especialmente para las comunidades costeras.

En este marco, podemos identificar cinco áreas prioritarias con implicaciones directas para las ciudades portuarias:

En primer lugar, el compromiso global 30×30 para proteger el 30% de las zonas marinas y costeras para 20303, que influirá en la planificación urbana y portuaria, exigirá la integración de zonas marinas protegidas y fomentará infraestructuras positivas para la naturaleza, como la restauración de hábitats o la creación de frentes marítimos con capacidad de adaptación al clima.

En segundo lugar, el llamamiento a la acción urgente en materia de resiliencia climática y costera, que subraya la vulnerabilidad de todos los territorios situados a orillas del mar, incluidos los puertos, donde la exposición al aumento del nivel del mar y a fenómenos meteorológicos extremos hace que la planificación de la resiliencia sea una preocupación fundamental.

En tercer lugar, la declaración insta a acelerar la lucha contra la contaminación marina, apoyando explícitamente la labor de la OMI y la FAO en cuestiones como la gestión de residuos, los equipos de pesca abandonados o el ruido submarino4. Esto posiciona a los puertos como nodos clave para las instalaciones de recepción, las iniciativas de reciclaje, los programas de devolución de equipos y la logística de limpieza.

En cuarto lugar, la declaración hace hincapié en la creación de una economía azul sostenible e inclusiva, lo que reviste gran importancia para las ciudades portuarias. Se espera avanzar no solo en la descarbonización del transporte marítimo y en una logística más ecológica, sino también en la pesca sostenible, la acuicultura y la energía renovable marina, que son sectores estrechamente vinculados a las economías de las ciudades portuarias.

Por último, la declaración destaca tres elementos transversales: la necesidad de fortalecer la ciencia oceánica y el intercambio de conocimientos en todas las áreas de acción, reforzando el papel de las ciudades portuarias como centros de observación e innovación; la importancia de la gobernanza multinivel, que destaca el rol de las autoridades locales, como los ayuntamientos, las autoridades portuarias y los gobiernos regionales, en el avance de la acción oceánica; y la centralidad de la educación y el compromiso social en las comunidades costeras, lo que, desde nuestra perspectiva, refuerza la necesidad de fortalecer la relación puerto-ciudad-ciudadanía promovida por la AIVP.

Eventos especiales previos a la UNOC-3

En los días previos a la inauguración oficial de la UNOC-3, se celebraron tres eventos especiales de alto nivel: la cumbre Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition Summit sobre el aumento del nivel del mar, el Foro de Economía y Finanzas Azules (BEFF) y el congreso One Ocean Science sobre la salud del océano y su trayectoria futura. Si bien los tres eventos abordaron cuestiones de interés para las ciudades portuarias, los dos primeros aportaron debates concretos sobre el papel específico que desempeñarán los puertos y las comunidades marítimas en la definición de dos ejes estratégicos: el fortalecimiento de la resiliencia costera y el fomento de una economía azul sostenible.

La cumbre Ocean Rise and Coastal Resilience Coalition Summit puso en marcha una iniciativa concreta para ayudar a las ciudades y regiones costeras a adaptarse al aumento del nivel del mar y a los cambios oceánicos. La coalición que impulsó la cumbre cuenta con un programa de acción preciso (2025-2028) que incluye varios grupos de trabajo sobre temas como la adaptación basada en la ciencia, la gobernanza y las soluciones basadas en la naturaleza, que están abiertos a la participación de los gobiernos locales. La coalición desarrollará su labor con el apoyo de diferentes grupos de trabajo especializados. Uno de ellos, liderado por la AIVP, se centra específicamente en las ciudades portuarias, reconociendo el papel que estas desempeñan en materia de infraestructuras adaptadas al clima, gestión de riesgos y creación de comunidades marítimas resilientes. El evento también contó con sesiones sobre evaluación de riesgos, justicia social y acción coordinada, y formalizó los compromisos mediante la firma de la carta de la coalición por parte de los actores participantes.

El Foro de Economía y Finanzas Azules reunió a responsables políticos, inversores, personalidades del sector marítimo, filántropos y bancos de desarrollo para abordar el déficit anual de 175.000 millones de dólares en la inversión necesaria para una economía azul sostenible e inclusiva. El evento destacó 8.700 millones de euros en nuevos compromisos para los próximos cinco años, junto con 25.000 millones de euros en inversiones ya identificadas, destinadas al transporte marítimo descarbonizado, la infraestructura portuaria, la restauración de los ecosistemas marinos, la energía oceánica y la biotecnología. Para las ciudades portuarias, estos compromisos revisten especial importancia, ya que confirman que la transición hacia un transporte marítimo más limpio, la electrificación de los puertos, la pesca sostenible y las energías renovables marinas ocupan ahora un lugar destacado en la agenda de inversiones mundial. Las autoridades portuarias, los transportistas y los operadores logísticos participaron activamente en los debates, subrayando la necesidad de que los flujos financieros se conecten con la realidad de los territorios marítimos, donde convergen las infraestructuras, la innovación y las comunidades. Como destacó el presidente de la AIVP durante la sesión, la cooperación entre autoridades portuarias y municipales es fundamental para desarrollar con éxito proyectos locales en los diferentes ámbitos de la economía azul sostenible.

La UNOC-3 puso de manifiesto la creciente atención que las Naciones Unidas, los líderes políticos y las empresas prestan a los océanos. En este contexto, la economía azul sostenible representa una oportunidad para las ciudades portuarias y sus principales actores: las autoridades portuarias y los municipios. La declaración de Niza y los resultados de los eventos especiales de la conferencia ponen de relieve que esta agenda se materializará de forma más tangible en las ciudades portuarias, donde convergen el comercio marítimo, los ecosistemas costeros y el desarrollo urbano. Estas ciudades están especialmente preparadas para liderar la transición hacia un uso sostenible de los océanos mediante inversiones en infraestructuras con capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, logística descarbonizada, pesca sostenible, energía renovable marina y turismo costero inclusivo.

La economía azul en acción: iniciativas de ciudades portuarias

Los compromisos de la declaración UNOC-3 ya se están poniendo en práctica en varias ciudades portuarias. Las autoridades urbanas, las instituciones portuarias y los actores privados están desarrollando estrategias para promover una economía azul sostenible e inclusiva. Varios miembros de la AIVP han desarrollado proyectos que abarcan diferentes sectores y escalas de acción, haciendo hincapié en el papel social que desempeñan los puertos en las ciudades marítimas. Estos casos van desde estrategias generales para facilitar la implementación de centros azules hasta instalaciones para la realización de pruebas o financiación directa. En varios casos, las intervenciones en la interfaz puerto-ciudad también han proporcionado una visibilidad más directa al sector, facilitando la participación de la población local.

Barcelona (España) ha puesto en marcha su estrategia de Economía Azul, coordinada por el Ayuntamiento y el Puerto, para promover el empleo, la iniciativa empresarial y las nuevas industrias marítimas. Las instalaciones previstas, como BlueTechPort y la remodelación del Port Vell, proporcionarán plataformas para la innovación y actividades orientadas a la ciudadanía relacionadas con el mar.

Lisboa (Portugal) está desarrollando proyectos en el marco del programa nacional Hub Azul, gestionado por Forum Oceano. El Puerto de Lisboa apoya esta agenda a través de un programa de aceleración de innovaciones y el proyecto Ocean Campus, posicionando su zona costera como un espacio para la investigación y nuevas iniciativas en acuicultura, observación oceánica y servicios digitales.

Vigo (España) destaca por su estrategia integral Blue Growth, puesta en marcha en 2016. Esta iniciativa integra proyectos en los ámbitos de la pesca, la acuicultura, la construcción naval, la biotecnología, las energías renovables y la economía circular, combinando la modernización industrial con la protección del medio ambiente y la participación de las partes interesadas.

San Diego (Estados Unidos) se ha convertido en un referente gracias a su programa Blue Economy Incubator, que apoya a empresas emergentes y proyectos piloto en los ámbitos de la acuicultura, la resiliencia costera, la biotecnología y las energías limpias. Al reducir las barreras normativas y financieras, el puerto contribuye a poner a prueba soluciones con un potencial impacto a escala mundial.

En Los Ángeles (Estados Unidos) la autoridad portuaria y la ciudad están impulsando el instituto AltaSea, que ya está operativo, como centro de investigación, creación de empresas emergentes y formación en tecnología marina, acuicultura y energía. Esta iniciativa se refleja en informes recientes de la Corporación para el Desarrollo Económico. Otras iniciativas incluyen esfuerzos educativos más amplios, como el programa Blue Economy and Climate Action Pathways, sobre las vías de acción climática en relación con la economía azul.

En conjunto, estas iniciativas ponen de relieve cómo la economía azul puede servir de base común para la cooperación entre los puertos y las ciudades, tendiendo puentes entre los objetivos oceánicos mundiales y el desarrollo local a través de proyectos en los ámbitos de la logística, la pesca, el turismo, la energía y la innovación. Desde la perspectiva de la AIVP, estas iniciativas también refuerzan la importancia de fortalecer la relación entre los puertos, las ciudades y la ciudadanía, garantizando que el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y los beneficios para la comunidad se persigan de forma conjunta, y que la población participe activamente en la configuración del desarrollo sostenible de sus puertos.

Conclusión

La evolución de las relaciones entre los puertos y las ciudades a lo largo de milenios ilustra una tensión constante entre las funciones marítimas y la vida urbana. Esta tensión ha sido especialmente visible en la continua reconfiguración de la interfaz entre los puertos y las ciudades. Sin embargo, hoy en día, la relación entre los puertos y las ciudades debe abarcar todos los retos sociales y medioambientales, sin ignorar la configuración del territorio. El reto sigue siendo lograr un equilibrio entre todos los valores y dimensiones de este territorio, involucrando a todas las partes interesadas, incluida la ciudadanía. La creciente importancia que la sociedad concede a los océanos, su protección y su uso sostenible, en el marco de la economía azul, y encabezada por las numerosas iniciativas de las Naciones Unidas, brinda a las ciudades y los puertos la oportunidad de volver a conectarse y potenciar la cultura y la identidad marítimas. Los actores de las ciudades portuarias, en particular las autoridades portuarias, son los más indicados para demostrar la importancia de esta relación para el futuro del planeta.

Los estudios de caso que se comparten en este artículo indican que los puertos pueden ser simultáneamente motores del crecimiento económico, centros de innovación y de liderazgo en materia de ecosistemas marinos. El cambio que se ha producido en los últimos quince años demuestra que el futuro de las ciudades portuarias no solo depende de su capacidad para gestionar el comercio marítimo, sino también de su habilidad para alinear las prioridades oceánicas globales con el desarrollo local. Fortalecer la relación entre el puerto, la ciudad y la ciudadanía, fomentar la gobernanza multinivel e integrar los objetivos sociales, económicos y medioambientales son factores esenciales para garantizar que las ciudades portuarias avancen hacia la consecución de los objetivos de la Agenda 2030.

Notas:

1- Agenda 2030 de la AIVP. Tras el lanzamiento por parte de Naciones Unidas del marco de la Agenda 2030 basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, la AIVP publicó su propia Agenda 2030, centrada en el desarrollo sostenible de las ciudades y los puertos y su interacción. Esta iniciativa reúne 10 objetivos y medidas concretas para los actores de las ciudades portuarias, que abarcan los mayores retos de la sociedad desde la perspectiva de las ciudades portuarias.

2- La organización tiene su origen en Francia, por lo que las siglas corresponden a su nombre francés: Association International Villes et Ports.

3- Agenda 2030 de la AIVP. Tras el lanzamiento por parte de Naciones Unidas del marco de la Agenda 2030 basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, la AIVP publicó su propia Agenda 2030, centrada en el desarrollo sostenible de las ciudades y los puertos y su interacción. Esta iniciativa reúne 10 objetivos y medidas concretas para los actores de las ciudades portuarias, que abarcan los mayores retos de la sociedad desde la perspectiva de las ciudades portuarias.

4- La organización tiene su origen en Francia, por lo que las siglas corresponden a su nombre francés: Association International Villes et Ports.

E-ISSN: 2013-4428

DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2025/323/es

Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores.