Transformaciones del poder nacional en el Sur Global: un análisis desde el World Power Index (1992-2022)

Daniel Morales Ruvalcaba, profesor asociado, Sun Yat-sen University (China). demgdl@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4304-3831

Este artículo examina la evolución del poder nacional en el Sur Global entre 1992 y 2022, empleando el World Power Index (WPI) como herramienta de medición cuantitativa y longitudinal. Mediante un análisis sincrónico en cuatro momentos clave –1992, 2001, 2010 y 2022–, se identifican dos dinámicas principales: a) patrones de concentración, con el ascenso del bloque BRICS (con China a la cabeza) y, con menor protagonismo, países como Arabia Saudí, México, Emiratos Árabes Unidos y Argentina; b) patrones de dispersión, evidenciando retrocesos significativos en regiones como África Subsahariana, las islas del Pacífico, América Central y el Caribe. Los resultados reflejan tanto el dinamismo como la desigualdad en la distribución del poder nacional. Este trabajo cubre un vacío en la literatura al proporcionar un estudio empírico y sistemático sobre la evolución del poder nacional en el Sur Global desde el fin de la Guerra Fría.

En las últimas tres décadas, el sistema internacional ha experimentado profundas transformaciones en la distribución del poder nacional, particularmente en el Sur Global. Desde el fin de la Guerra Fría, los países de esta región han enfrentado importantes desafíos, como crisis económicas, conflictos armados y desastres naturales, que han alterado sus capacidades nacionales. No obstante, algunos estados han registrado incrementos significativos en su poder nacional, consolidándose como potencias regionales y, en ciertos casos, proyectándose a nivel global. Ejemplos emblemáticos de esta dinámica son el ascenso de China e India, el resurgimiento de Rusia y la consolidación de Brasil, Arabia Saudí, Turquía o Sudáfrica como actores clave. Sin embargo, las desigualdades persistentes continúan limitando el desarrollo resto de países del Sur Global, lo que resalta la importancia de analizar los patrones y desplazamientos del poder en esta región.

En este contexto, estudiar la distribución del poder nacional en el Sur Global es essencial para comprender las tendencias recientes en las relaciones internacionales y su impacto en el equilibrio geopolítico del siglo xxi. A pesar de la creciente atención académica hacia los países emergentes y la cooperación Sur-Sur (Gray y Gills, 2017), existe una carencia de estudios sistemáticos que adopten un enfoque cuantitativo y longitudinal sobre el poder nacional en el Sur Global. Este vacío es significativo, ya que gran parte de la literatura se enfoca en las grandes potencias del Norte Global, subestimando el papel de países medianos y menores en la reconfiguración del sistema internacional. La presente investigación busca llenar este vacío mediante un análisis integral.

El objetivo principal es identificar los patrones de concentración y dispersión del poder nacional en el Sur Global desde el fin de la Guerra Fría. El análisis se basa en un enfoque teórico que integra tres corrientes fundamentales de las teorías de relaciones internacionales: el realismo, que resalta la importancia de las capacidades materiales; el liberalismo, que enfatiza las capacidades inmateriales y la interdependencia; y el enfoque neomarxista, que subraya el papel de las capacidades semimateriales en la acumulación de poder. La herramienta clave utilizada en el estudio es el World Power Index (WPI), un índice cuantitativo construido sobre dicho marco teórico, que permite medir estas tres dimensiones del poder nacional en 140 países del Sur Global. Adicionalmente, se emplea un análisis sincrónico en momentos históricos relevantes, capturando así las variaciones temporales en la distribución del poder.

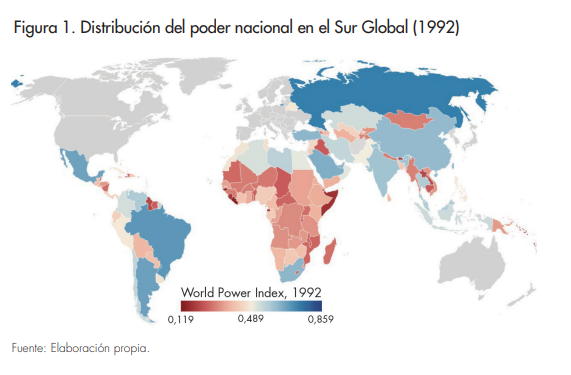

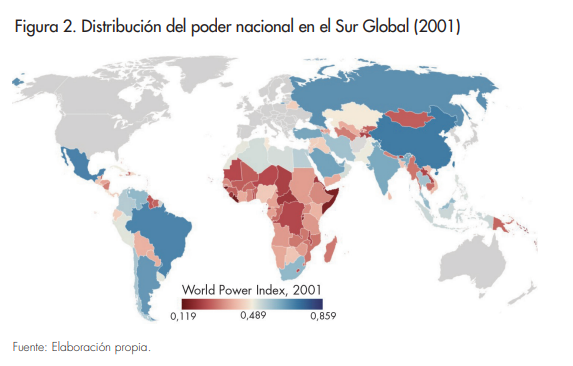

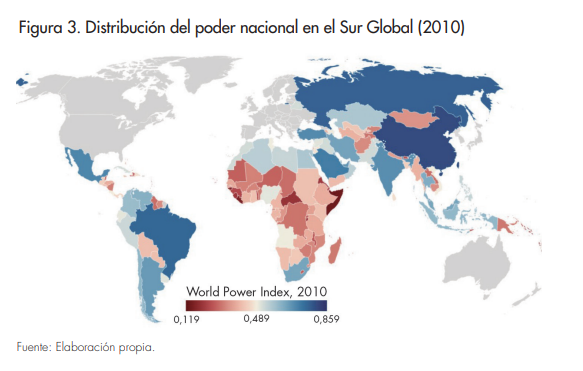

El artículo se estructura en seis secciones: la primera aborda la construcción del concepto de Sur Global y explica por qué este estudio adopta una definición amplia del término; la segunda describe el enfoque metodológico, detallando los fundamentos del WPI y la selección de casos; y las cuatro secciones restantes presentan el análisis de las concentraciones y dispersión del poder nacional en cuatro momentos históricos: 1992, 2001, 2010 y 2022. Los resultados se exponen a través de mapas de calor, lo que ofrece una visualización innovadora de las concentraciones, dispersiones y desplazamientos geográficos del poder en el Sur Global.

Nociones de Sur Global: consideraciones para su delimitación

El concepto de Sur Global es objeto de numerosas interpretaciones debido a su naturaleza flexible y a la falta de una definición universalmente aceptada. Se puede abordar de dos formas: una en sentido estricto y otra en sentido amplio. En un sentido estricto, el Sur Global estaría determinado por criterios históricos, civilizacionales y socioeconómicos.

Desde la perspectiva histórica, el Sur Global ha sido objeto de siglos de colonización por las potencias del Norte, en un proceso que implicó no solo la explotación de recursos naturales y humanos en el pasado, sino que ha perdurado hasta la actualidad a través de nuevas dinámicas de apropiación de recursos y trabajo. Entre 1990 y 2015, el Norte Global se apropió de manera neta de 242 billones de dólares en recursos y trabajo del Sur Global, lo que representó una cuarta parte del PIB de los países del Norte (Hickel et al., 2022). Esta herencia de explotación ha dejado una marca profunda de desigualdad y dependencia en las sociedades del Sur (Quijano, 1999; Lander, 2000; Amin 2005).

En términos civilizacionales, el Sur Global engloba a sociedades y regiones fuera de la civilización occidental, tal como la define Huntington (1996). Este enfoque, como argumenta Andrew Ehrhardt (2025: 212), pone de relieve la necesidad de pensar «más allá de los aspectos materiales de las relaciones internacionales y a reconocer que las sociedades tienen perspectivas divergentes sobre el significado de la existencia, la responsabilidad moral de los individuos en la sociedad e incluso el propósito de las comunidades que habitan». A pesar de su diversidad cultural, las civilizaciones no occidentales comparten una historia común de resistencia, forjando identidades propias que desafían el paradigma occidental dominante, en términos de modos de vida, sistemas de valores y conocimientos autóctonos (Preciado y Flores, 2024).

Desde la perspectiva socioeconómica, el Sur Global está compuesto principalmente por los países en desarrollo reconocidos por Naciones Unidas, incluyendo los países menos desarrollados (PMD), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID). Estos países enfrentan desafíos profundos, como la pobreza generalizada, infraestructuras insuficientes y un acceso limitado a la tecnología, lo cual los coloca en una constante lucha por mejorar sus condiciones socioeconómicas.

Sin embargo, esta visión más cerrada o estricta –estrechamente relacionada con la idea del Tercer Mundo (Heine, 1991; Patel y McMichael, 2004)– excluye ciertos países que, aunque no cumplen con todos estos criterios, podrían considerarse parte del Sur Global. Por ejemplo, Rusia, con su pasado imperial y su relativamente alta capacidad industrial, no encaja de manera natural en la definición estricta del Sur Global (Kappeler, 2001; Kollmann, 2017). De manera similar, algunos países de Oriente Medio, como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, no son clasificados en esta concepción del Sur Global debido a su riqueza per cápita, lo que complicaría la visión tradicional de este concepto (L’Hotellerie-Fallois y Serena, 2008). Este dilema lleva a una comprensión más amplia del Sur Global, que no solo incorpora los factores antes mencionados, sino también aspectos sistémicos y geopolíticos.

Así, en un sentido amplio, el Sur Global se concibe también en oposición al Norte Global, de modo que, aunque Rusia no sea inherentemente parte del Sur Global, su postura geopolítica y su confrontación con las potencias occidentales la excluyen de ser considerada parte del Norte Global. En este marco, el Sur Global incorpora criterios sistémicos y geopolíticos, abarcando no solo al Tercer Mundo, sino también a integrantes de lo que en su momento fue identificado como el Segundo Mundo y que optan por no alinearse con las organizaciones del Norte Global o, en algunos casos, por competir abiertamente contra ellas.

Desde una perspectiva sistémica, el Sur Global engloba tanto a los estados periféricos, aquellos que ocupan posiciones marginales en el sistema internacional y cuya capacidad para influir en las dinámicas globales está severamente limitada (Prebisch, 1976; Evers, 1981; Sabrow, 2020), como a los estados semiperiféricos que, si bien disfrutan de un mayor nivel de desarrollo, también dependen de las dinámicas de los países centrales y de las coyunturas globales. De esta forma, es preciso reconocer que la idea de Sur Global constituye una macrocategoría útil de alto valor epistemológico (Berger, 2021), pero que puede variar según las dimensiones que se consideren.

Aquí se adopta una definición amplia del Sur Global, considerando su posicionamiento tanto en términos históricos de colonización, civilizacionales en cuanto a las culturas no occidentales y socioeconómicos con países en desarrollo; así como sistémicos, con estados periféricos y semiperiféricos, y geopolíticos en su oposición al Norte Global.

Metodología y casos de estudio

Para determinar cómo se ha distribuido y desplazado el poder en el Sur Global desde el fin de la Guerra Fría, es fundamental contar con un instrumento adecuado que permita apreciar el poder nacional a nivel mundial. A lo largo de las décadas, diversos índices han sido propuestos para medir el poder nacional1; sin embargo, en este estudio se opta por el World Power Index (WPI) por razones teóricas, espaciales y temporales, como se detalla a continuación.

El WPI integra las principales perspectivas de las teorías clásicas de relaciones internacionales –realismo, liberalismo e institucionalismo neoliberal, y marxismo– para abordar el concepto de poder nacional de manera multidimensional. Según el realismo/neorrealismo, el poder se vincula con la acumulación de recursos materiales, como la fuerza militar y la economía, los cuales son esenciales para garantizar la supervivencia de un Estado en el sistema internacional2. En contraste, el liberalismo/institucionalismo neoliberal subraya la importancia de la interdependencia y las instituciones internacionales como mecanismos clave para moldear el entorno global (Keohane y Nye, 1989), destacando las capacidades inmateriales –o lo que Nye denomina soft power (2004)– como elementos centrales en la configuración de la jerarquía internacional (Lake, 2009). Por su parte, la perspectiva neomarxista/sistemas-mundo pone énfasis en la acumulación de riqueza y el bienestar interno, considerando la desigualdad económica como el principal motor de las pugnas internacionales3, y otorga una relevancia crucial a lo que puede considerarse como capacidades semimateriales, que integran la dimensión socioeconómica del poder nacional. El WPI sintetiza estas tres visiones al incorporar indicadores materiales, inmateriales y semimateriales, lo que permite un análisis integral del poder nacional, superando enfoques unidimensionales y proporcionando una visión más completa del posicionamiento de los estados en la geoestructura internacional3.

En términos espaciales, a diferencia de otros índices que se enfocan exclusivamente en grandes potencias, el WPI ofrece una cobertura más amplia al evaluar más de 175 estados, independientemente de su nivel de desarrollo o participación en la globalización. Esta amplitud es esencial para captar los desplazamientos de poder en el Sur Global, donde muchas naciones han sido tradicionalmente marginadas en otros análisis. En lo referente a su alcance temporal, el WPI cuenta con registros históricos que abarcan varias décadas, desde la Guerra Fría hasta el final de la pandemia de la COVID-19. Esta continuidad temporal permite analizar con detalle los cambios en la distribución del poder entre los países del Sur Global, facilitando la identificación de patrones y tendencias clave en la evolución de las dinámicas internacionales. Por dichas razones, el WPI resulta una herramienta robusta y multifacética para el análisis longitudinal del poder nacional, ya que ofrece una perspectiva holística que combina diversos enfoques teóricos, una cobertura espacial extensa y una continuidad temporal que permite observar las transformaciones del poder a lo largo del tiempo.

Ahora bien, como se mencionó previamente, esta investigación ha optado por una noción del Sur Global en sentido amplio. En ese sentido, para el relevamiento de casos, se consideran dos organizaciones internacionales clave: el Movimiento de los No Alineados (MNA) y el Grupo de los 77 (G-77). El primero, fundado en 1955 en la Conferencia de Bandung, surgió como una coalición de países que buscaban preservar su independencia durante la Guerra Fría. Aunque su relevancia disminuyó con el fin de la bipolaridad, ha experimentado un resurgimiento en el siglo xxi como foro de cooperación Sur-Sur. Por su parte, el G-77, fundado en 1964 por 77 países en desarrollo, se ha expandido hasta incluir a 134 miembros, convirtiéndose en la mayor coalición de países en desarrollo del mundo. Su principal objetivo es mejorar la capacidad de negociación de sus miembros en temas clave de la agenda internacional, como el comercio y la cooperación económica.

En total, se analizaron 140 países que son miembros u observadores de estas dos organizaciones, con algunas excepciones. Aunque el MNA no tiene criterios públicos detallados para la admisión de observadores, los principios de adhesión se basan en la soberanía, la no intervención y la no alineación con bloques militares, establecidos en los 10 Principios de Bandung. Los observadores incluidos en el análisis fueron Argentina, Armenia, Brasil, China, Costa Rica, El Salvador, Kazajstán, Kirguistán, México, Paraguay, Rusia, Tayikistán y Uruguay. Un caso particular es el de Turquía que, aunque no pertenece al G-77 ni al NAM, se incluyó por ser un actor relevante en el Sur Global. Su condición de potencia regional (Nolte, 2010; González y Donelli, 2021) y su posible incorporación al grupo BRICS [Brasil, Federación Rusa, India, China y Sudáfrica] (The Associated Press, 2024), justifican su inclusión. En contraste, fueron excluidos Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia y Ucrania, debido a su vinculación geopolítica con el Norte Global a través de su membresía en la OTAN o su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE). Asimismo, se descartaron Corea del Norte y Nauru por la falta de datos disponibles en el WPI.

En las siguientes secciones se analizan las dinámicas de concentración y dispersión de poder en el Sur Global en cuatro momentos clave (1992, 2001, 2010 y 2022), presentando los resultados mediante mapas de calor. Para una evaluación más clara de los cambios en el poder, se utilizaron los valores máximos y mínimos registrados durante todo el período de análisis en lugar de los valores anuales específicos. Esta estrategia metodológica permite mantener un rango constante de comparación, lo que facilita una representación más precisa y consistente de las variaciones relativas de poder entre los países a lo largo del tiempo. El valor máximo (0,859) corresponde a China en 2022, y el mínimo (0,119) a Guinea-Bissau y Sâo Tomé y Príncipe en 2001 y 2010, respectivamente.

1992: redistribución de poder nacional y áreas de debilidad en el Sur Global al final de la Guerra Fría

El desmembramiento del bloque comunista (Unión Soviética, Checoslovaquia, Yugoslavia) y la independencia de varios países bajo la supervisión del Consejo de Administración Fiduciaria de Naciones Unidas transformaron la distribución global del poder a principios de la década de 1990. Esta reconfiguración del mapa mundial reflejó nuevas dinámicas geopolíticas, con algunos países emergiendo como potencias y otros entrando en períodos de inestabilidad y declive. La figura 1 refleja una clara concentración de poder (en azul) en torno a Rusia, Asia Central y Oriental, Oriente Medio y América Latina.

Rusia, tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, se encontraba en una posición ambigua. La caída del régimen soviético dejó al país con vastos recursos militares y un gran potencial industrial, lo que le otorgó una considerable influencia en la geopolítica mundial. Sin embargo, el colapso económico y social derivado de la transición hacia una economía de mercado y el vacío de poder generado por la disolución de la URSS iniciaron un proceso de debilitamiento (Tsipko, 1993; Glinski y Reddaway, 1998). A pesar de este declive, Rusia continuaba siendo un actor clave a nivel mundial, principalmente por su arsenal nuclear y su capacidad de influencia en las exrepúblicas soviéticas. Esto la posicionaba como una potencia no-occidental destacada, aunque más vulnerable y en una trayectoria descendente que se prolongaría durante los años siguientes.

América Latina, tras superar la «década perdida» y los desafíos políticos heredados de los regímenes militares de los años ochenta del siglo pasado, inició un proceso de consolidación de su poder nacional, proyectándose como una de las áreas con mayor concentración de poder, con Brasil, Argentina y México a la cabeza. Ya por aquel entonces, Carsten Holbraad (1984: 87) escribía: «Solo Brasil y Argentina, desde su independencia en el siglo xix, junto con México, han sido las principales potencias de América Latina». En efecto, Brasil se consolidaba no solo como la principal potencia regional (Selcher, 1981), sino también como la segunda mayor potencia del Sur Global. Argentina, por su parte, se posicionaba como la tercera mayor potencia del Sur Global, manteniendo elevados niveles de poder gracias, según Carlos Escudé (2012), a su relativa prosperidad entre 1880 y 1942, su aislamiento geográfico, un sistema educativo que fomentaba percepciones exageradas del esplendor argentino y una ideología ecléctica en sus relaciones interestatales. México, por otro lado, tras superar la crisis de la deuda de 1982, experimentó un fortalecimiento significativo de su poder nacional a inicios de los años noventa, impulsado por reformas económicas internas y una creciente estabilidad política. Gracias a esto, el país comenzó a ser percibido por su élite gobernante como un protagonista regional (González, 1983; Ojeda, 1985: 11-41).

En el continente asiático, China, India y Turquía se perfilaban como las principales potencias, aunque con trayectorias divergentes. China ya comenzaba a destacar como una potencia regional (Kim, 1992) gracias al significativo despliegue de sus capacidades nacionales tras la puesta en marcha de su reforma y la apertura económica, pero aún partía de una posición rezagada, ocupando en ese momento el noveno lugar entre las potencias del Sur Global. India enfrentaba una profunda crisis económica derivada de un déficit en la balanza de pagos y aún no lograba emerger, aunque su tamaño demográfico y potencial industrial la convertían en un gigante imposible de ignorar (Lewis, 1991). No obstante, por delante de ambas, se encontraban las potencias de Asia Occidental, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que, posicionados en el quinto y sexto lugar, sobresalían por su gran dotación de poder gracias a sus vastos recursos como exportadores de petróleo. Turquía, por su parte, pese a atravesar un periodo de inestabilidad política, ya sobresalía en 1992 como una potencia euroasiática con significativa relevancia geoestratégica (Onis, 1995).

En África Subsahariana, la Sudáfrica posapartheid no solo se consolidaba como la séptima principal potencia del Sur Global, sino que comenzaba a proyectarse como líder del continente africano al establecer, bajo el liderazgo de Nelson Mandela (1993: 87), que «las preocupaciones e intereses del continente africano deben reflejarse en nuestras decisiones», en lo que sería uno de los pilares de la nueva política exterior de su país.

La figura 1 también destaca, en tonalidades rojas, las áreas y países con menor poder nacional en 1992, concentrados principalmente en la región insular del Pacífico, África Subsahariana, la península de Indochina, América Central y el Caribe. En el Pacífico, la limitada población, el reducido territorio y el escaso desarrollo industrial colocaban –a pesar de su importancia estratégica en la Cuenca del Pacífico– a Kiribati, las Islas Marshall, Samoa, Tonga y Vanuatu entre los países con menor poder nacional y con escasa soberanía (Herr, 1988).

En África Subsahariana, la mayoría de los países no solo presentaban niveles de poder nacional por debajo de la media mundial, sino que también enfrentaban serias dificultades para consolidar sus estados-nacionales (Herbst, 1990). En la parte occidental del continente, Guinea-Bissau y Liberia ejemplificaban estados debilitados por la inestabilidad política y la corrupción endémica; mientras que, en la parte oriental, Somalia, devastada por la guerra civil, carecía de un Gobierno funcional, infraestructura y estabilidad social, mientras que las Comoras enfrentaban una constante inestabilidad política y una economía profundamente subdesarrollada.

En Asia, Mongolia, Bután, Laos y Camboya, continuaban sufriendo las secuelas de la Guerra Fría. Con economías subdesarrolladas y regímenes políticos inestables, estos países carecían de una infraestructura adecuada, lo que limitaba de manera significativa su poder nacional. No obstante, destaca de manera especial el caso de Irak, que en décadas anteriores fue un actor relevante en el contexto de Oriente Medio –e incluso podría haber sido considerada una potencia subregional durante los años ochenta–, pero cuya situación cambió drásticamente tras la devastación causada por la Guerra del Golfo Pérsico, que provocó también un ajuste estratégico en la subregión (Varea, 1992).

En América Latina, Haití, Dominica y San Cristóbal y Nieves se encontraban entre las naciones más débiles, con economías pequeñas, limitada infraestructura y una alta dependencia de la ayuda internacional; y, en América Central, Nicaragua, aún en proceso de recuperación tras la guerra civil, enfrentaba serios desafíos económicos y políticos que obstaculizaban el desarrollo de sus capacidades nacionales.

2001: inicios de la multipolaridad en el Sur Global

En los albores del siglo xxi, muchos países del Sur Global experimentaron alteraciones en su poder nacional como resultado de la crisis asiática de 1997 y el agotamiento del modelo neoliberal. Tal como se muestra en la figura 2, una década después de concluida la Guerra Fría, la multipolaridad del poder en el Sur Global comenzó a observarse. Sin duda, uno de los incrementos más destacados en este período fue el de China, que avanzó rápidamente en el ranquin global, superando a casi una decena de países y consolidándose como la principal potencia del Sur Global a partir de 2001. Aunque en ese momento aún no era percibida claramente como un peer-competitor por las grandes potencias del Norte Global, el incremento del poder del gigante asiático impulsó una reconfiguración del orden regional en Asia, según Shambaugh (2004), al participar en organizaciones regionales, profundizar las relaciones bilaterales, expandir los lazos económicos en la región y reducir la desconfianza en el ámbito de la seguridad.

En América Latina, varios países continuaron consolidándose como potencias clave del Sur Global. México, tras superar la crisis económica de 1994, fortaleció su economía con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mejoró sus instituciones sociales y políticas, y avanzó en la consolidación de su democracia. Estos factores le permitieron superar a Argentina y disputar el liderazgo regional con Brasil (Rocha, 2003). Un caso destacado en la región fue Venezuela, cuyo poder nacional creció notablemente gracias a la estabilización de los precios del petróleo en los años noventa y a las reformas, aún moderadas, impulsadas por el recién electo presidente Hugo Chávez. Este contexto le permitió a Venezuela asumir un rol protagónico como potencia subregional en el Caribe (Gallari, 2002).

En Eurasia, Rusia, aunque se mantenía como la cuarta potencia del Sur Global, sufrió una notable disminución en su poder debido al caótico proceso de reformas de mercado implementadas durante el Gobierno de Borís Yeltsin, lo que llevó a que algunos analistas la consideraran un «país normal» más dentro del sistema internacional (Shleifer y Treisman, 2005). En contraste, Turquía logró incrementar su poder gracias a una mayor estabilidad política y al fortalecimiento de sus instituciones nacionales; sin embargo, pese a estos avances, continuó ocupando la octava posición en el ranquin de potencias del Sur Global durante este período. Finalmente, otros actores relevantes del Sur Global a inicios del siglo xxi fueron India, que consolidó su posición en Asia Meridional, y en Oriente Medio, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, acompañados por Kuwait, Irán y Egipto, que aumentaron su poder nacional significativamente.

Si bien a inicios del siglo xxi se evidenciaba una tendencia hacia la multipolaridad, la figura 2 revela también una marcada precarización del poder nacional en varias regiones del Sur Global, donde muchas áreas enfrentaron serias limitaciones. En las islas del Pacífico, países como las Islas Marshall, Tonga, Islas Salomón y Vanuatu no presentaron disminuciones, pero tampoco incrementos, lo que las mantuvo entre las naciones con los niveles más bajos de poder nacional en el mundo. África Subsahariana, en cambio, presentó un panorama más crítico, con la mayoría de los países experimentando retrocesos importantes.

En África Occidental, Guinea-Bissau no solo continuó siendo uno de los países con menor poder nacional, sino que sufrió afectaciones significativas debido a la inestabilidad política, el conflicto interno y la falta de recursos; y Liberia, prácticamente sin mejoría durante la década de los noventa, siguió estando entre las naciones más débiles, arrasada por una prolongada guerra civil y la destrucción de su infraestructura. En África Oriental, Somalia vivió años de operativos militares fallidos, luchas entre facciones y separatismos, como el de Somalilandia, lo que redujo aún más su poder; mientras que Eritrea también emergió como uno de los países más débiles del mundo tras su independencia de Etiopía. A los casos anteriores se suman, en la zona de África Central, países como Chad, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi que fueron severamente afectados por conflictos étnicos, inestabilidad política y masivos desplazamientos de personas. En términos generales, la reestructuración de la economía mundial de las décadas anteriores solo exacerbó la crisis en el continente africano, como lo señaló Arrighi (2002).

Otra región que evidenció retrocesos significativos fue la de los países de la antigua Unión Soviética. En este contexto, Bielorrusia experimentó una reducción en su poder nacional, aunque los retrocesos más pronunciados se registraron en Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Estos países, además de enfrentar los desafíos propios de la transición postsoviética, con instituciones debilitadas, corrupción y tensiones internas, se vieron gravemente afectados por la crisis financiera rusa, que agravó aún más sus dificultades económicas (Pastor y Damjanovic, 2009).

2010: el «ascenso del resto» y persistencia de desigualdades en el poder nacional del Sur Global

Si bien la primera década del siglo xxi planteó importantes desafíos para los países más débiles, también ofreció oportunidades a través del boom de las materias primas, las iniciativas de alivio de la deuda, la expansión tecnológica y una mayor integración comercial en el mundo. Así, la figura 3 evidencia un incremento generalizado del poder nacional en todo el Sur Global, fenómeno que algunos analistas describieron como el «ascenso del resto» (Zakaria, 2008: 1-5; Kenny, 2013; Zarakol, 2019). Desde una perspectiva regional, el aumento más notorio de la concentración de poder nacional se observó en América Latina, el Este y Sudeste Asiático, Oriente Medio, el Norte de África y el espacio postsoviético.

A nivel de países, el incremento fue particularmente significativo en Brasil, Rusia, India y China. Conscientes de su nuevo peso en el sistema internacional, estos países conformaron el bloque BRICS tras la cumbre de Ekaterimburgo en 2009, con el objetivo de influir en el orden mundial (Xing, 2014; Stuenkel, 2016; Rocha y Morales, 2025). Entre ellos, China destacó por su notable incremento, pasando del índice 0,718 en 2001 al 0,804 en 2010, el mayor aumento registrado por el WPI hasta la fecha, consolidándose como la principal potencia del Sur Global. Este ascenso fue impulsado por su rápido crecimiento económico, la mejora del bienestar de su población y el fortalecimiento de su soft power, reflejado en la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Rusia también mostró una importante recuperación, alcanzando el segundo lugar en el ranquin del Sur Global, impulsada por la estabilización política bajo la Presidencia de Vladímir Putin y el aumento de los precios del gas entre 2002 y 2008.

En América Latina, Brasil experimentó un aumento significativo de su poder nacional, consolidándose como el principal líder regional. Sin embargo, México, pese a mantenerse entre las cinco principales potencias del Sur Global, mostró un ligero retroceso, lo que generó cuestionamientos sobre si había desaprovechado su oportunidad de afianzarse como una potencia emergente (Pellicer, 2013; Gómez, 2015). Argentina, aunque también mantuvo una posición relevante, enfrentó un complejo proceso de recuperación tras la crisis de 2001, con profundos cambios que incluyeron la redefinición de su política exterior orientada a restablecer su posición internacional (Miranda, 2014). Asimismo, además de Venezuela, destacó el ascenso de Colombia y Chile (Ardila, 2014; Aya, 2022), cuyos incrementos reflejaron una mayor estabilidad y crecimiento económico en América del Sur.

En Asia, Arabia Saudí ascendió hasta posicionarse como la cuarta potencia del Sur Global –superada solo por China, Rusia y Brasil–, mientras que los Emiratos Árabes Unidos también registraron un notable incremento en sus capacidades nacionales; ambas naciones favorecidas por el auge de los mercados energéticos. Turquía continuó su trayectoria ascendente, fortaleciendo su papel como una potencia clave en Eurasia (Onis y Kutlay, 2013). Por su parte, India mostró un crecimiento importante hasta consolidarse como la principal potencia del sur de Asia y ocupar el séptimo lugar a nivel global dentro del Sur Global.

En África, el aumento del poder nacional fue particularmente notable en los Big Five –Argelia, Egipto, Etiopía, Nigeria y Sudáfrica– identificados por Cilliers et al. (2015). Sin embargo, durante este período, Angola destacó más que Etiopía debido a su rápido crecimiento, impulsado por el auge petrolero. Nigeria, favorecida por el incremento de su población y de los precios de los recursos energéticos, comenzó a generar debates sobre su posible predominio en el continente (Ogunnubi y Okeke-Uzodike, 2016). Por su parte, Sudáfrica fortaleció significativamente su poder nacional, afianzándose como la principal potencia africana y el único país del continente en ser invitado a formar parte del G-20, lo que reafirmó su liderazgo y relevancia en el escenario internacional.

Como se mencionó, la figura 3 evidencia un incremento generalizado del poder nacional en todo el Sur Global. En ese contexto, algunas zonas previamente rezagadas –como África Subsahariana, el Pacífico insular, América Central y el Caribe– registraron mejoras, aunque también persistieron estancamientos e incluso retrocesos notables durante este período. En África Occidental, la República de Guinea vivió una década marcada por golpes de Estado, protestas masivas y conflictos internos que generaron un clima de inestabilidad, afectando gravemente su economía y debilitando sus capacidades nacionales. En África Oriental, Somalia continuó en una situación de caos, con una guerra civil prolongada y un colapso social que erosionaron aún más su precario poder nacional. No obstante, el mayor retroceso en el continente, e incluso a nivel mundial, lo registró Zimbabue, que sufrió una terrible crisis durante la primera década del siglo xxi (Raftopoulos, 2009): la hiperinflación –una de las más altas de la historia reciente–, el desempleo masivo, la corrupción y la mala gestión política del presidente Robert Mugabe (1981-2017) deterioraron drásticamente las capacidades nacionales del país.

Otra de las áreas que registró problemas durante esta década fue el Caribe. De manera especial, Jamaica enfrentó una combinación de problemas económicos, como la elevada deuda externa y la dependencia de remesas y turismo, que se combinó con problemas sociales como la violencia y el narcotráfico, todo lo cual debilitó su poder nacional. Igualmente, Las Bahamas, aunque mantuvieron altos ingresos por turismo y servicios financieros, sufrieron los efectos de la crisis económica global de 2008, que redujo considerablemente el flujo de turistas e inversiones extranjeras, impactando negativamente varias de sus capacidades nacionales ligadas a estos sectores.

2022: consolidación de Asia y desafíos emergentes para la multipolaridad en el Sur Global

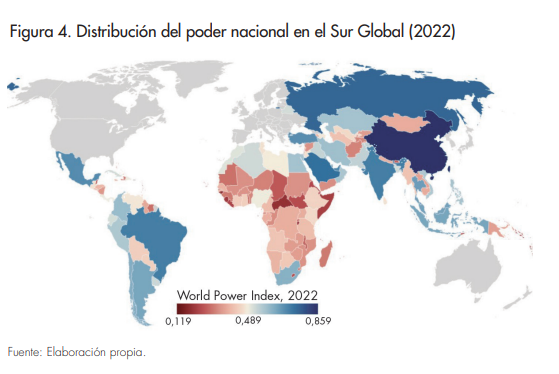

La figura 4 muestra una tendencia continua hacia una distribución multipolar del poder nacional. En este contexto, Asia se consolidó como la región con mayor concentración de poder, con un crecimiento notable en su zona meridional, la península de Indochina y los países insulares del sudeste. En África, aunque el continente mantuvo los niveles más bajos de poder, se observaron mejoras relativas en la zona subsahariana. En contraste, América Latina y el Magreb, pese a conservar relevantes cúmulos de poder, sufrieron retrocesos.

China ya no solo continuó superando ampliamente el poder nacional del resto del Sur Global, sino que también se posicionó por encima de todos los países del Norte –exceptuando a Estados Unidos– por lo que ha sido percibida como un competidor directo (Zhao, 2019). India, por su parte, mantuvo un incremento gradual pero sostenido en su poder nacional, posicionándose como la quinta potencia del Sur Global. Además de estos, cabe destacar a Indonesia, Filipinas y, especialmente, a Vietnam, que aumentaron sus capacidades nacionales, consolidándose como potencias subregionales en el sudeste asiático. En Oriente Medio, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos continuaron reforzando su poder gracias a su dominio en los mercados energéticos. En contraste, Rusia, aunque mantuvo su estatus como la segunda potencia del Sur Global, experimentó una disminución durante esta década, en gran parte debido a la inestabilidad geopolítica y las sanciones impuestas tras la anexión de Crimea en 2014 (Wang, 2015).

De igual forma, África Subsahariana y América Latina experimentaron dificultades generalizadas en este período, aunque también hubo algunos avances. En el continente africano, destacaron, al occidente, las mejoras de Liberia y Guinea que, después de años de crisis, finalmente pudieron estabilizar sus gobiernos y atraer inversión extranjera en sectores estratégicos; al oriente, Etiopía experimentó un impulso a su poder nacional debido a la gradual pacificación, la creación de infraestructura y el incremento del comercio, posicionándose así como un socio de interés para los BRICS (Malik y Khadir, 2024); y, en la zona central, la República Democrática del Congo aumentó su poder tras lograr un mejor aprovechamiento de su recursos minerales. En el caso de América Latina, además de algunos avances discretos en América Central, el mayor incremento lo alcanzó Guyana gracias a la explotación de sus enormes reservas de petróleo descubiertas en 2015, lo que ha impulsado significativamente no solo su economía, sino otras de sus capacidades nacionales como las semimateriales.

La figura 4 revela asimismo nuevos retrocesos y dispersiones del poder nacional en varios países del Sur Global. Eventos como la Primavera Árabe (2011), el fin del superciclo de las commodities, la anexión rusa de Crimea y, especialmente, la pandemia de la COVID-19, tuvieron efectos prolongados que deterioraron significativamente el poder de varios países que, en décadas anteriores, habían destacado por su ascenso. A nivel mundial, los principales retrocesos se registraron en Asia: Siria, tras las protestas antigubernamentales de la Primavera Árabe, inició en 2011 una guerra civil de casi década y media que ha devastado sus capacidades nacionales; Libia, tras la muerte de Muamar el Gadafi, experimentó una profunda inestabilidad y una escalada de violencia política que no solo ha afectado gravemente el comercio exterior (especialmente no petrolero), sino también la producción per cápita y el desarrollo humano de su población; e Irán, que se ha visto debilitado por las sanciones internacionales, la inestabilidad política interna y las tensiones regionales (Moret, 2015).

En África, los países del Magreb experimentaron un retroceso en su poder nacional tras la Primavera Árabe, cuyo impacto se extendió a otras naciones del continente y repercutió en el sistema internacional (Grinin y Korotayev, 2012). Los casos más dramáticos fueron, en África Central, Angola, que sufrió una combinación de caída en los precios del petróleo, dependencia del crudo y corrupción gubernamental; y, en el oriente del continente, Sudán, que no solo perdió gran parte de sus recursos petroleros y minerales con la secesión de Sudán del Sur en 2011, sino que sus capacidades nacionales se vieron aún más afectadas por la inestabilidad política y económica generada por la Revolución Sudanesa de 2018.

En el caso de América Latina, la región atravesó una «década perdida» en términos de poder nacional (Morales, 2023), con retrocesos particularmente notables en potencias como México, Colombia, Argentina y Brasil. No obstante, el caso más alarmante ha sido el de Venezuela, que desde 2013 ha sufrido uno de los procesos más drásticos y prolongado de erosión de capacidades nacionales a nivel mundial (López, 2018), cayendo del puesto 11 en 2001 al 42 en 2022 entre los países del Sur Global. Este deterioro regional ha contribuido a la creciente marginalización de América Latina en el escenario internacional (Schenoni y Malamud, 2021; Espinoza, 2024).

Conclusiones

El análisis de la distribución del poder nacional en el Sur Global entre 1992 y 2022, basado en el WPI, revela dinámicas clave que contribuyen a comprender la reconfiguración del poder en el sistema internacional.

En términos de concentración de poder, el ascenso de China se destaca como uno de los fenómenos más relevantes. El crecimiento sostenido de sus capacidades materiales, semimateriales e inmateriales durante tres décadas le ha permitido consolidarse como la principal potencia del Sur Global, y superar, desde 2017, a todos los países del Norte Global, excepto Estados Unidos. Paralelamente, el bloque BRICS ha desempeñado un papel central en la configuración de un orden más multipolar en el Sur Global, con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica liderando este cambio. Asimismo, aunque con menor visibilidad y protagonismo, países como Arabia Saudí, México, Emiratos Árabes Unidos y Argentina destacan por su importancia relativa dentro de esta región. No obstante, el estudio también ha identificado una notable dispersión del poder en varias áreas del Sur Global. África Subsahariana, las islas del Pacífico, América Central y el Caribe permanecen rezagadas, con índices de poder consistentemente bajos. Estas regiones enfrentan desafíos persistentes, como la inestabilidad política, la insuficiencia de infraestructura, las dificultades económicas y una alta vulnerabilidad a fenómenos ambientales. A pesar de algunos incrementos en sus capacidades nacionales, los países de estas zonas continúan encontrando serias limitaciones para proyectarse en el escenario internacional.

La concentración y dispersión del poder nacional revelan también la persistente desigualdad entre las regiones del Sur Global, con la aparición de zonas intermedias que reflejan dinámicas diferenciadas. Mientras los países de Asia Oriental y Meridional tienden a consolidar sus capacidades nacionales, en África Subsahariana y América Latina se evidencian retrocesos significativos en algunos casos. El análisis de estas dinámicas evidencia que la distribución del poder en el Sur Global no es homogénea y su evolución responde a contextos históricos, económicos y políticos específicos.

Este análisis subraya la importancia de emplear un enfoque longitudinal que permita captar dichas transformaciones a lo largo del tiempo. En este sentido, la principal contribución de este trabajo radica en su enfoque cuantitativo y longitudinal, que permite evaluar el poder nacional a lo largo de tres décadas en un ámbito escasamente tratado por la literatura existente. De este modo, el artículo aporta un análisis integral y empíricamente fundamentado que enriquece el campo de las relaciones internacionales y proporciona nuevas perspectivas sobre las dinámicas del Sur Global.

Futuros estudios podrían complementar este enfoque cuantitativo con un análisis cualitativo más detallado de casos específicos, explorando las particularidades de las trayectorias nacionales y subregionales. Asimismo, es esencial que futuras investigaciones aborden el impacto de nuevas dinámicas globales en la configuración del poder nacional, contribuyendo a una comprensión más completa del Sur Global en el siglo xxi.

Referencias bibliográficas

Amin, Samir. «Géopolitique de l'impérialisme contemporain». International Review of Sociology, vol. 15, n.º 1 (2005), p. 5-34.

Ardila, Martha. «Características de inserción internacional de potencias regionales latinoamericanas. A propósito de Colombia y Venezuela». OASIS, n.º 19 (2014), p. 87-101.

Arrighi, Giovanni. «The African crisis. World systemic and regional aspects». New Left Review, vol. 15, (2002), p. 5-36.

Arrighi, Giovanni y Drangel, Jessica. «The stratification of the world-economy: an exploration of the semiperipheral zone». Review, vol. 10, n.º 1 (1986), p. 9-74.

Aya, María. «Chile and regional peace. A rising power gamble?», en: Delgado, Jerónimo (ed.) Handbook of Regional Conflict Resolution Initiatives in the Global South. Londres: Routledge, 2022, p. 331-342.

Babones, Salvatore y Chase-Dunn, Christopher (eds.). Routledge Handbook of World-Systems Analysis. Londres: Routledge, 2017.

Barbé, Esther. «El papel del realismo en las Relaciones Internacionales». Revista de Estudios Políticos, n.º 57 (1987), p. 149-176.

Berger, Tobias. «The ‘Global South’ as a relational category – global hierarchies in the production of law and legal pluralism». Third World Quarterly, vol. 42, n.º 9 (2021), p. 2.001-2.017.

Bunyavejchewin, Poowin y Thavornyutikarn, Supruet. «Military power concentration, 2017–2023: did the COVID-19 pandemic matter?». Cogent Social Sciences, vol. 10, n.º 1 (2024), p. 1-10.

Cilliers, Jakkie; Schünemann, Julia y Moyer, Jonathan. «Power and Influence in Africa: Algeria, Egypt, Ethiopia, Nigeria and South Africa». African Futures Paper, n.º 14 (marzo de 2015) (en línea) [Fecha de consulta: 07.01.2025]https://korbel.du.edu/pardee/resources/power-and-influence-africa-algeria-egypt-ethiopia-nigeria-and-south-africa

Ehrhardt , Andrew. «Civilization as a concept in foreign policy». International Affairs, vol. 101, n.º 1 (2025), p. 195-212.

Escudé, Carlos. «Realismo Periférico: Una experiencia argentina de construcción de teoría, 1986-1997». Pholis, n.º 11 (2012), p. 1-18 (en línea) [Fecha de consulta: 07.01.2025] https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/198595

Espinoza, Edwin. «América Latina, la región que desacumula capitales: un enfoque desde la economía ecológica y la contabilidad física». Revista Austral de Ciencias Sociales, vol. 47, (2024), p. 75-96.

Evers, Tilman. El Estado en la periferia capitalista. México, D. F.: Siglo XXI, 1981.

Gallari, José. «Proyecciones de Venezuela hacia el Caribe: cambios y perspectivas». Estudios Latinoamericanos, vol. IX, n.º 17 (2002), p. 69-92.

Glinski, Dmitri y Reddaway, Peter. «The Yeltsin Era in the Light of Russian History: Reform or Reaction?». Demokratizatsiya, vol. 6, n.º 3 (1998), p. 518-534.

Gómez, Hernán. «To be or not to be: Has Mexico got what it takes to be an emerging power?». South African Journal of International Affairs, vol. 22, n.º 15 (2015), p. 227-248.

González, Ariel y Donelli, Federico. «Turkey's changing engagement with the global South». International Affairs, vol. 97, n.º 4 (2021), p. 1.105-1.124.

González, Guadalupe. «Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana», en: Pellicer, Olga (ed.) La política exterior de México: desafíos en los ochenta. México: CIDE, 1983, p. 15-82.

Gray, Kevin, y Gills, Barry (eds.). Rising Powers and South-South Cooperation. Londres: Routledge, 2017.

Grinin, Leonid y Korotayev, Andrey. «Does “Arab Spring” Mean The Beginning Of World System Reconfiguration?». World Futures, vol. 68, n.º 7 (2012), p. 471-505.

Haluani, Makram. «Orígenes históricos y componentes del poder nacional contemporáneo: factibilidad y utilidad de la medición empírica de las capacidades estatales». Cuadernos del CENDES, vol. 23, n.º 61 (2006), p. 127-148.

Heine, Jorge. «¿Cayó también el Tercer Mundo? El Sur ante el nuevo orden global». Estudios Internacionales, vol. 24, n.º 96 (1991), p. 456-471.

Herbst, Jeffrey. «War and the State in Africa». International Security, vol. 14, n.º 4 (1990), p. 117-139.

Herr, Richard. «Microstate Sovereignty in the South Pacific: Is Small Practical?». Contemporary Southeast Asia, vol. 10, n.º 2 (1988), p. 182-196.

Hickel, Jason; Dorninger, Christian; Wieland, Hanspeter y Suwandi, Intan. «Imperialist appropriation in the world economy: Drain from the global South through unequal exchange, 1990-2015». Global Environmental Change, vol. 73 (2022) (en línea) https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102467

Hohn, Karl. Geopolitics and the measurement of national power. Tesis de doctorado en ciencias sociales, Universidad de Hamburgo, 2011.

Holbraad, Carsten. Middle Powers in International Politics. Londres: Macmillan Press, 1984.

Hopkins, Terence y Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis: Theory and Methodology. Beverly Hills: Sage, 1982.

Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Nueva York: Simon & Schuster, 1996.

Kadera, Kelly y Sorokin, Gerald. «Measuring national power». International Interactions, vol. 30, n.º 3 (2004), p. 211-230.

Kappeler, Andreas. The Russian Empire. A Multi-ethnic Histor. Abingdon: Routledge, 2001.

Kenny, Charles. The upside of down. Why the rise of the rest is good for the West. Nueva York: Basic Books, 2013.

Keohane, Robert y Nye, Joseph. Power and interdependence. Nueva York: Harper Collins Publishers, 1989.

Kiely, Ray. «Dependency and World-Systems Perspectives on Development». Oxford Research Encyclopedias. (30 de noviembre de 2017) (en línea) [Fecha de consulta: 01.11.2021] https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.142

Kim, Samuel. «China as a Regional Power». Current History, vol. 91, n.º 566 (1992), p. 247-252.

Kollmann, Nancy. The Russian Empire 1450-1801. Oxford: Oxford University Press, 2017.

L’Hotellerie-Fallois, Pilar y Serena, José. «Petróleo y flujos financieros internacionales: el caso de las economías del Golfo». ICE, Revista de Economía, vol. 1, n.º 842 (2008), p. 9-28.

Lake, David. Hierarchy in International Relations. Nueva York: Cornell University, 2009.

Lander, Edgardo. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO, 2000.

Lewis, John. «Some Consequences of Giantism: The Case of India». World Politics, vol. 43, n.º 3 (1991), p. 367-389.

López, Margarita. «El colapso de Venezuela ¿qué sigue?». Pensamiento Propio, n.º 47 (2018), p. 13-36.

Malik, Ishfaq y Khadir, Mohaideen. «Unlocking Trade Potential: Ethiopia’s Strategic Engagement with BRICS+ Nations». Research Square, (2024) (en línea) [Fecha de consulta: 07.01.2025] https://www.researchsquare.com/article/rs-4256070/v1

Mandela, Nelson. «South Africa's Future Foreign Policy». Foreign Affairs, vol. 72, n.º 5 (1993), p. 86-97.

Mearsheimer, John. «Structural Realism», en: Dunne, Tim; Kurki, Milja y Smith, Steve (eds.) International Relations Theories: Discipline and Diversity. Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 71-55.

Miranda, Roberto. «Comercio y política: Argentina entre las potencias y las no potencias». Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, n.º 59 (2014), p. 41-67.

Morales, Daniel. «Nueva década perdida en América Latina: Reducciones de poder nacional en el Cono Sur, los Andes y México». Revista Científica General José María Córdova, vol. 21, n.º 44 (2023), p. 795-816.

Morales, Daniel. «The World Power Index», en: Morales Ruvalcaba, Daniel y Rocha, Alberto (eds.) National Power and International Geostructure. Contributions to International Relations. Singapur: Springer, 2024, p. 45-69.

Moret, Erica. «Humanitarian impacts of economic sanctions on Iran and Syria». European Security, vol. 24, n.º 1 (2015), p. 120-140.

Morgenthau, Hans. Politics among nations. Nueva York: Alfred A. Knopf, Inc., 1949.

Nolte, Detlef. «How to compare regional powers: analytical concepts and research topics». Review of International Studies, vol. 36, n.º 4 (2010), p. 881-901.

Nye, Joseph. Soft Power. The Means to Success in World Politics. Nueva York: Public Affairs, 2004.

Ogunnubi, Olusola y Okeke-Uzodike, Ufo. «Can Nigeria Be Africa’s Hegemon?». African Security Review, vol. 25, n.º 2 (2016), p. 110-128.

Ojeda, Mario. Las relaciones de México con los países de América Central. México: El Colegio de México, 1985.

Onis, Ziya. «Turkey in the Post-Cold War Era: In Search of Identity». The Middle East Journal, vol. 49, n.º 1 (1995), p. 48-68.

Onis, Ziya y Kutlay, Mustafa. «Rising Powers in a Changing Global Order: the political economy of Turkey in the age of BRICS». Third World Quarterly, vol. 34, n.º 8 (2013), p. 1.409-1.426.

Palacios, Eduardo; Tzili, Eduardo y Briceño, Jaqueline. «Introducción general», en: Palacios, Eduardo; Tzili, Eduardo y Briceño, Jaqueline (eds.) Los olvidados de Eurasia. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2023, p. 7-20.

Pastor, Gonzalo y Damjanovic, Tatiana. «The Russian Financial Crisis and its Consequences for Central Asia». IMF Working Papers, vol. 2000, n.º 169 (2009) (en línea) [Fecha de consulta: 07.01.2025] https://doi.org/10.5089/9781451858341.001

Patel, Rajeev y McMichael, Philip. «Third Worldism and the lineages of global fascism: the regrouping of the global South in the neoliberal era». Third World Quarterly, vol. 25, n.º 1 (2004), p. 231-254.

Pellicer, Olga. «México como potencia media en la política multilateral, 2006-2012». Foro Internacional, vol. LIII, n.º 213-214 (2013), p. 873-896.

Prebisch, Raúl. «Crítica al capitalismo periférico». Revista de la CEPAL, n.º 1 (1976), p. 7-73.

Preciado, Jaime y Flores, Daniel. «En los nortes hay sures y en los sures nortes. El Sur Global como metáfora de la resistencia, de la paz y de una alternativa justa y equitativa mundial», en: Pereira da Silva, Fabricio (ed.) The Idea of South. Perspectives from the Global South about its meaning. Santiago: Ariadna Ediciones, 2024, p. 84-110.

Quijano, Aníbal. «Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina». Dispositio/n, vol. 24, n.º 51 (1999), p. 137-148.

Raftopoulos, Brian. «The Crisis in Zimbabwe, 1998-2008», en: Raftopoulos, Brian y Mlambo, Alois Simon (eds.) Becoming Zimbabwe. A History from the Pre-colonial Period to 2008. Harare: Weaver Press, 2009, p. 201-250.

Rocha, Alberto. «México y Brasil en el proceso de integración regional de América Latina y el Caribe ¿Rol de dos subhegemones?». Liminar: estudios sociales y humanísticos, vol. 1, n.º 1 (2003), p. 26-44.

Rocha, Alberto y Morales, Daniel. «El poder nacional-internacional de los Estados. Una propuesta trans-estructural». Geopolítica(s), vol. 9, n.º 1 (2018), p. 137-169.

Rocha, Alberto y Morales, Daniel. «BRICS as a Catalyst for the Global South: Confronting the Group of 7 and Global North Dominance», en: Morales, Daniel y Pulleiro, Carlos (eds.) International Relations in Times of Transition: Concepts, Debates and Regional Perspectives. Nueva York: Nova Science Publishers, 2025, p. 49-70.

Sabrow, Sophia. «Peripheral states and conformity to international norms: the dilemma of the marginalised». Third World Quarterly, vol. 41, n.º 2 (2020), p. 187-206.

Schenoni, Luis y Malamud, Andrés. «Sobre la creciente irrelevancia de América Latina». Nueva Sociedad, n.º 291 (2021), p. 66-79.

Selcher, Wayne. Brazil In The International System: The Rise Of A Middle Power. Nueva York: Routledge, 1981.

Shambaugh, David. «China Engages Asia. Reshaping the Regional Order». International Security, vol. 29, n.º 3 (2004), p. 64-99.

Shleifer, Andrei y Treisman, Daniel. «A Normal Country: Russia After Communism». Journal of Economic Perspectives, vol. 19, n.º 1 (2005), p. 151-174.

Stuenkel, Oliver. The BRICS and the future of global order. Lanham: Lexington Books, 2016.

Terlouw, Kees. «Semi-peripheral developments: from world-systems to regions». Capitalism, Nature, Socialism, vol. 14, n.º 4 (2003), p. 71-90.

The Associated Press. «Turkey seeks to join the BRICS bloc of emerging economies, a Kremlin official says», (4 de septiembre de 2024) (en línea) [Fecha de consulta: 01.09.2024] https://apnews.com/article/russia-turkey-brics-bloc-developing-economies-525b68836de1301187c5805ead872b65

Tomic, Daniel y Radulovic, Stasa. «Economic vs. Political Power; Historical Overview of the World Power Index». 98th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Porto: VADEA, 2023, p. 49-63.

Tsipko, Alexandr. «La nueva Rusia: conflictos, contradicciones, esperanzas». Política Exterior, vol. 7, n.º 33 (1993), p. 6-24.

Varea, Carlos. «La guerra contra Irak: ajuste estratégico en Oriente Medio». Africa América Latina, cuadernos: Revista de análisis sur-norte para una cooperación solidaria, n.º 7 (1992), p. 57-69.

Wallerstein, Immanuel. «Semi-Peripheral Countries and the Contemporary World Crisis». Theory and Society, vol. 3, n.º 4 (1976), p. 461-483.

Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Menlo Park: Addison-Wesley Publishing Company, 1979.

Wang, Wan. «Impact of Western Sanctions on Russia in the Ukraine Crisis». Journal of Politics and Law, vol. 8, n.º 2 (2015), p. 1-6.

Xing, Li. The BRICS and beyond. Farnham: Ashgate, 2014.

Zakaria, Arshad. The Post-American World. Nueva York: W. W. Norton & Company, 2008.

Zarakol, Ayşe. «‘Rise of the rest’: As hype and reality». International Relations, vol. 33, n.º 2 (2019), p. 213-228.

Zhao, Minghao. «Is a New Cold War Inevitable? Chinese Perspectives on US–China Strategic Competition». The Chinese Journal of International Politics, vol. 12, n.º 3 (2019), p. 371-394.

Notas:

1- Véanse: Kadera y Sorokin (2004); Haluani (2006); Hohn (2011); Bunyavejchewin y Thavornyutikarn (2024); Morales (2024: 46-51).

2- Véanse: Morgenthau (1949); Waltz (1979); Barbé (1987); Mearsheimer (2006).

3- Véanse: Hopkins y Wallerstein (1982); Babones y Chase-Dunn (2017); Kiely (2017).

4- Véanse: Rocha y Morales (2018); Tomic y Radulovic (2023); Palacios et al. (2023: 13-15); Morales (2024).

Palabras clave: poder nacional, Sur Global, World Power Index, multipolaridad, BRICS

Cómo citar este artículo: Morales Ruvalcaba, Daniel. «Transformaciones del poder nacional en el Sur Global: un análisis desde el World Power Index (1992-2022)». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 51-75. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.51

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 51-75

Cuatrimestral (enero-abril 2025)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.51

Fecha de recepción: 14.10.24 ; Fecha de aceptación: 15.01.25