¿Integración o fragmentación? América Latina y el orden liberal

Paula Ruiz Camacho, docente investigadora, Universidad Externado de Colombia. paula.ruiz@uexternado.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6848-9936

Los supuestos analíticos en torno a Oriente y Occidente irrumpen como categorías clave para comprender y reinterpretar la transformación del orden liberal en la actualidad. No obstante, en medio de estos cambios políticos, (re)emerge el Sur Global como una metacategoría cuya naturaleza adopta múltiples roles. Desde una perspectiva histórica, este artículo analiza los hitos que han construido la noción del Sur Global en materia de cooperación y desarrollo, con un enfoque particular en América Latina. Se examina el lugar que ocupa la región en la reconfiguración del orden internacional, partiendo de la premisa de que las instancias de gobernanza regional más técnicas le permiten adaptarse a las confrontaciones hegemónicas mientras mantiene su autonomía. A pesar de las diferencias ideológicas, América Latina cuenta con organismos regionales de integración resilientes que le brindan opciones para afrontar los diversos desafíos globales.

En los últimos años, los debates y publicaciones académicas sobre la transformación del orden liberal han aumentado significativamente. Este artículo aborda algunos de estos análisis, centrándose en las dinámicas que han reconfigurado este orden y el rol emergente del Sur Global en dicho proceso. Desde distintas perspectivas, examina la policrisis por la que transita el siglo xxi, entendiendo por esta «la combinación de crisis en distintos sistemas globales interdependientes (…) cuyas causas están entrelazadas, que tienen efectos en cascada que se extienden a todos esos sistemas» (Sanahuja, 2024: 268). Estas crisis se manifiestan de manera particular en los países del Sur Global, reflejándose, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aunque existe un consenso entre los académicos sobre la crisis que atraviesa el orden liberal (ibídem: 258), a este aún le falta una definición holística y precisa que lo caracterice de manera representativa. Por ello, muchos de los valores, normas y principios que han sustentado dicho orden liberal a largo de 80 años están siendo contestados, cuestionados y revisados (Ikenberry, 2011; Acharya, 2017; Sanahuja, 2013; Kundnani, 2017). Una forma de examinar y entender estos cambios puede ser a través de las dinámicas de la cooperación para el desarrollo, un campo en el que se observan transformaciones sistémicas en la forma de entender y ejecutar la cooperación. Kundnani (2017) propone analizar el orden liberal a través de tres categorías: seguridad, economía y derechos humanos. Así, siendo pilares del orden liberal, estas categorías son reevaluadas en el contexto apuntado de policrisis, y están presentes en las dinámicas de interacción de la cooperación internacional, ya que ayudar a crear entornos seguros brinda oportunidades económicas. Por tanto, para que se constaten estos tres factores se requiere mayor desarrollo.

Estas transformaciones tienen implicaciones significativas, especialmente para regiones como América Latina, que históricamente han participado en las estructuras de cooperación internacional y ahora enfrentan nuevos desafíos en un contexto global en cambio. Por ejemplo, la disminución en los flujos de cooperación para el desarrollo en los últimos años genera preocupación sobre sus posibles consecuencias en materia de seguridad, protección de derechos humanos y estabilidad económica (Schönrock y Surasky, 2024: 8). Y ello es así porque, aunque los países de la región no dependen exclusivamente de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), estos recursos representan un complemento importante para los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo.

Desde 1945, el sistema internacional se ha regido por normas e instituciones que le han dado el carácter multilateral, sosteniendo el orden liberal. Unas normas que se difunden principalmente a través de organizaciones internacionales (Finnemore y Sikkink, 1998). En materia de desarrollo, se evidencia en las organizaciones internacionales que, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), establece los criterios de la AOD que se comparten e implementan hacia los países del Sur por medio de las normas creadas por el Comité de Ayuda del Desarrollo (CAD) de la misma organización (OECD, s.f.). La existencia de estas organizaciones y su rol en la formación de normas parten de diversas interpretaciones que conviven sobre lo que es y lo que representa el Sur Global –cuyos integrantes antes se denominaban países en desarrollo–. Para su análisis, Haug et al. (2021: 1.929) proponen tres interpretaciones clave: la primera, y quizás la más común, se basa en premisas socioeconómicas, vinculadas a la pobreza y la desigualdad; la segunda otorga un lugar al Sur Global a través de alianzas interregionales y multilaterales, mediante las cuales los países buscan fortalecer la cooperación entre iguales y alcanzar acuerdos que les beneficien, y la tercera interpretación concibe el Sur Global como un espacio de resistencia.

En medio de las vertiginosas transformaciones del orden liberal, las normas y estructuras de cooperación y desarrollo están siendo cuestionadas incluso por quienes las crearon1. Esto ha llevado a cambios radicales en áreas como los derechos humanos y la seguridad, con implicaciones significativas para los países del Sur Global, especialmente desde un enfoque de desarrollo humano a largo plazo. Estas transformaciones permiten analizar el Sur Global a través de las tres interpretaciones mencionadas. Sin embargo, no afectan de la misma manera a todos los países del Sur Global, lo que explica el enfoque particular que se atribuye al análisis en América Latina.

Con el propósito de responder a la pregunta de qué lugar ocupa América Latina en la (re)configuración del actual orden liberal, se toma como variable analítica la cooperación internacional para el desarrollo, la cual se entiende como un tema de la agenda internacional cuya práctica política y técnica se ha formado a partir de los pilares del orden liberal: seguridad, economía y derechos humanos. Así, el artículo se organiza en tres apartados. El primero presenta un panorama amplio sobre el Sur Global, analizando las dinámicas de cambio en el sistema de cooperación comprendiendo el rol del Sur Global en este contexto. El segundo examina el impacto de los cambios del orden liberal en materia de cooperación para el desarrollo en los países del Sur Global y, en particular, en América Latina. Finalmente, el tercero analiza la integración regional como un mecanismo que brinda opciones a la región para adaptarse a los cambios del orden liberal, manteniendo su autonomía frente a las dicotomías impuestas entre Oriente y Occidente que emergen en la segunda década del siglo xxi. El artículo concluye con reflexiones y preguntas que invitan a profundizar en el tema y abren nuevas líneas de investigación.

El Sur Global y el orden liberal en transformación: una mirada desde la cooperación al desarrollo

Una de las transformaciones más significativas del orden liberal en las últimas décadas se ha manifestado en la práctica de la cooperación internacional para el desarrollo. Desde hace más de seis décadas, los principios y prácticas que guiaron la creación de este sistema han sido objeto de profundas reflexiones, centradas en cómo hacer más eficaz la cooperación. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos sobre los resultados de la AOD para superar los problemas de desarrollo, su práctica política ha moldeado las relaciones de poder entre Norte y Sur e, incluso, entre Oriente y Occidente. Por ello, uno de los temas en que los países del Sur Global han tenido mayor participación dentro del orden liberal, establecido tras la Segunda Guerra Mundial, ha sido el de la cooperación y el desarrollo. Las interacciones promovidas tanto por el bloque occidental como por el oriental en esta materia han impactado la autonomía política de los países del Sur Global, por lo que de ahí surge el interés por comprender las dinámicas que, desde la cooperación, se han construido en torno al orden liberal. En este contexto, a partir de un análisis descriptivo, este apartado analiza los hitos históricos que han marcado la evolución de la cooperación al desarrollo, con especial atención al rol del Sur Global. Estos hitos responden a los pilares propuestos por Kundnani (2017) sobre los que, como ya se ha apuntado, se construye el orden liberal: seguridad, economía y derechos humanos. Se revisan cuatro hechos clave que han definido lo que aquí se denominará la arquitectura de la cooperación al desarrollo, destacando cómo estos hitos reflejan las asimetrías de poder y las dinámicas de reivindicación de los países del Sur.

El primer hito que marcó el futuro de los países en desarrollo fue el discurso del presidente Harry Truman en 1949 ante el Congreso de los Estados Unidos. En él, Truman introdujo por primera vez la idea de un mundo subdesarrollado (Chaturvedi et al., 2012), estableciendo las bases para un sistema de ayuda vertical que se sustentó, principalmente, en el pilar económico, bajo el cual se justificó la intervención de Estados Unidos para «ayudar a los pueblos libres a labrar su propio destino según su propio camino» (Truman, 1949, citado en Sotillo, 2011: 103). A partir de entonces, se consolidó la idea de la existencia de países subdesarrollados que requerían apoyo económico de las potencias industrializadas para «transitar hacia una civilización industrial» (Escobar, 1988: 439). Esta narrativa no solo definió una nueva identidad para estos países, sino que también justificó la instrumentalización de la cooperación como herramienta de influencia política y económica (Lancaster, 2007). Esta primera aproximación ideológica refleja la construcción de un orden marcado por diferencias políticas y desigualdades sociales que se materializan en el plano económico (Antonini y Hirst, 2009; Chaturvedi et al., 2012; Hönke et al., 2023; Toussaint, 2006) y evidencian las jerarquías del sistema. Para sustentarlo, se fortaleció la idea del desarrollo como instrumento para medir el éxito de las intervenciones, consolidando una estructura institucional que abarca «desde las instituciones de Bretton Woods hasta las agencias nacionales de planificación y desarrollo» (Escobar, 2005: 18), que se complementan con la creación de agencias de cooperación que, tanto del Norte como del Sur, interactúan alrededor de unas normas consensuadas para llevar a cabo el intercambio.

El segundo hito histórico fue la creación de la OCDE en 1961. Este hecho marcó la institucionalización de la cooperación al desarrollo, estableciendo normas y prácticas que guiarían las relaciones entre los países donantes y los receptores. La OCDE definió los criterios de la AOD y determinó quiénes serían los beneficiarios de la ayuda (OECD, s.f.), consolidando una estructura vertical en la que los países del Norte actuaban como donantes y los del Sur como receptores. Este hecho representa un punto de partida para que países del Sur, beneficiarios de AOD, pudiesen progresar y mejorar sus indicadores de crecimiento económico e impactar en asuntos sociales, ligados con la disminución de la pobreza y las desigualdades (Hulme, 2009), así como transitar hacia el desarrollo; en otras palabras, mejorar sus indicadores. Países que para la época eran considerados subdesarrollados, siguiendo el concepto de Truman, hoy son miembros del CAD, que es el órgano más importante dentro de la OCDE; tal es el caso de Corea del Sur. En la actualidad, este país está clasificado como de renta alta, es una de las economías más grandes del mundo (Metreau et al., 2024) y, contrario a lo que sucede con otros países del CAD, su AOD en América Latina está aumentando2. Sin embargo, esta dinámica no fue exclusiva del bloque occidental. El bloque socialista también participó activamente en la transferencia de recursos financieros, aunque con un discurso centrado más en la solidaridad. Esta bipolaridad marcó el lugar de los países en desarrollo dentro del sistema internacional, dificultando su unificación como bloque y limitando sus avances en la reivindicación de sus intereses (Milani, 2018).

De manera complementaria, las estrategias emprendidas por ambos bloques se acompañaban de diversas iniciativas lideradas por las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial. Para 1969, por ejemplo, esta organización impulsó la creación de la Comisión del Desarrollo Internacional, que planteó el desarrollo como una empresa común. Para lograrlo, se establecieron criterios de medición promovidos por los países donantes (occidentales, miembros de la OCDE) de destinar el 0,7% del Producto Nacional Bruto (PNB) para AOD (García, 2007; Lancaster, 2007; Toussaint, 2006). Posteriormente, el segundo decenio de Naciones Unidas para el desarrollo (1971-1980) se enmarcó en la necesidad manifiesta por parte de los países del Sur de transformar el imperante orden económico internacional. En esa línea, la crisis del petróleo de 1973, por ejemplo, «reveló una fuerte e imprevista interdependencia entre los países del Norte y del Sur, fortaleciendo las demandas para establecer un nuevo orden económico internacional que solucionara las desigualdades estructurales» (Lemus, 2018: 41). No obstante, a pesar de dicho reconocimiento, no se llevaron a cabo mayores acciones que favorecieran la consolidación de entornos más equitativos o representativos de los países en desarrollo, que incluso superaran la retórica. Frente a lo anterior, el devenir de la Guerra Fría fortalecía estructuras en asuntos de seguridad, bajo los que se justificó la presencia de regímenes militares en países del Cono Sur, por lo que la ayuda se condiciona alrededor de temas principalmente políticos, como fue el caso de América Latina (Zanatta, 2012).

Un tercer hito crucial se produjo en la década de 1980, que se caracterizó por la «fatiga del donante» (Ayllón, 2013; Chaturvedi et al., 2012; Marín y Ruiz Camacho, 2017). Los países donantes, liderados por Estados Unidos, responsabilizaron a los países receptores de no implementar estrategias efectivas para su propio desarrollo, lo que llevó a una disminución de los flujos de AOD. Para 1976, la AOD ya representaba solo el 0,31% del PIB de los países de la OCDE, frente al 0,51% de 1961 (Milani, 2018). Paralelamente, los países del Sur atribuyeron su estancamiento económico a las políticas neoliberales impulsadas por el Consenso de Washington, que promovieron planes de ajuste estructural y profundizaron las desigualdades (Toussaint, 2006; Alonso y Ocampo, 2011). Este período también estuvo marcado por un debilitamiento de los espacios de discusión del Sur, en un contexto de grave crisis económica, en especial para los países latinoamericanos (SEGIB, 2018). Para Alonso y Ocampo (2011), lo que se hizo a través de este tipo de medidas fue ampliar la brecha entre países ricos y pobres, en especial en América Latina y el Caribe. Los debates generados sobre la eficacia de este tipo de medidas económicas también alcanzan el ámbito de la cooperación, que desde distintas orillas ideológicas y académicas cuestionan la eficacia de la cooperación como herramienta para el desarrollo (Acemoglu y Robinson, 2012; Deaton, 2015).

De esta forma llegamos al cuarto hito, marcado por el inesperado fin de la Guerra fría, a partir de la década de 1990, que redefinió las prácticas de cooperación dando lugar a una nueva arquitectura de la cooperación. Este período permitió a los países del Sur Global retomar las discusiones sobre la cooperación entre países en desarrollo, encontrar una identidad propia y definir intereses emancipatorios desde una perspectiva social (Milani, 2018). Las narrativas y modalidades de acción en el campo de la cooperación se diversificaron, sentando las bases para una nueva era en que el Sur Global comenzaba a desempeñar un rol más activo, a través de la práctica de modalidades complementarias a la AOD, como la cooperación Sur-Sur (CSS)3. Así, el siglo xxi emerge con la ampliación de temas en la agenda internacional, en la que nuevos actores, modalidades e interacciones definen una nueva arquitectura de la cooperación para el desarrollo, en la que América Latina no permanece ausente. Algunos países de la región fortalecen sus estructuras institucionales en materia de cooperación, participan de manera más activa y se posicionan como socios donantes de CSS; tal es el caso de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, entre otros (SEGIB, 2018). Sin embargo, siguen replicándose prácticas de la cooperación Norte-Sur.

Estos cuatro hitos muestran cómo la cooperación al desarrollo ha evolucionado en el marco del orden liberal, reflejando las asimetrías de poder y las nuevas dinámicas de reivindicación del Sur Global. En el siglo xxi, esta arquitectura se ha ampliado con el auge de los BRICS y su influencia en las relaciones Sur-Sur. Ello será analizado en el siguiente apartado, con un enfoque particular en América Latina.

América Latina en la reconfiguración del sistema de cooperación al desarrollo

En el apartado anterior, se señaló que las normas e instituciones de la cooperación internacional se han difundido a través de organismos internacionales y agencias de cooperación de los países miembros de la OCDE. En este contexto, a finales de la década de los ochenta, América Latina comenzó a crear sus primeras agencias de cooperación4, con el propósito principal de gestionar los flujos de cooperación provenientes de los países del Norte. Desde entonces, la región no solo ha sido receptora de cooperación, sino que también ha sido vulnerable a los cambios del sistema internacional, los cuales se reflejan en las fluctuaciones de los flujos de cooperación al desarrollo.

La AOD nació como un instrumento de la política exterior de los países donantes. Como señaló Morgenthau (1962), la ayuda externa funcionó como una especie de soborno durante la Guerra Fría, sirviendo como medio de disuasión para mantener la seguridad hemisférica alineada con los intereses de los Estados Unidos, el principal donante a nivel mundial. Esto encaja con el pilar de la seguridad propuesto Kundnani (2017) para entender el orden liberal. Sin embargo, aunque la cooperación para el desarrollo ha ampliado sus modalidades, actores y propósitos, casi 60 años después, la ayuda externa sigue estando supeditada a los intereses de los países occidentales. Un ejemplo de esto fue la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, en la que pidió reevaluar y reajustar la ayuda externa, afirmando que «es política de los Estados Unidos no desembolsar más ayuda exterior (…) de una manera que no esté plenamente alineada con la política exterior del presidente» (The White House, 2025). Este episodio marca un punto de quiebre en la percepción de la cooperación al desarrollo, aunque es importante señalar que el sistema ya venía transformándose desde hacía décadas, siendo más evidente en los últimos cinco años. En cualquier caso, este hecho ha acelerado su transición.

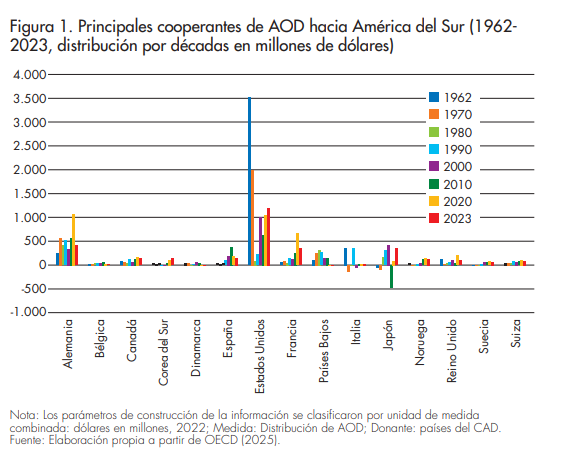

A pesar de que los flujos de AOD para América Latina observan una tendencia a la baja, Estados Unidos sigue siendo el principal donante para la región. En el caso específico de la subregión suramericana, la figura 1 muestra el comportamiento de la cooperación durante un período de 61 años. Comienza en 1962, cuando los países de la región recibieron el primer flujo de ayuda, enmarcado en el programa de cooperación para el desarrollo de Estados Unidos, denominado Alianza para el Progreso, impulsado durante el gobierno de John F. Kennedy. Este programa finalizó una década después, al no ser renovado por los sucesivos presidentes estadounidenses (John F. Kennedy Presidential Library and Museum, 2021).

La figura 1 también muestra que los principales donantes en la región han sido Estados Unidos, Alemania, Francia, España y Japón. La relación de Japón con los países de la región comenzó en la década de los ochenta, la de España en los años noventa, y la de Corea del Sur en 2010, tras su ingreso al CAD. Además, se observan períodos de mayor dinamismo, explicados por las lógicas del orden internacional. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970, la presencia de Estados Unidos en materia de cooperación se intensificó debido al interés de contener la expansión del comunismo en la región (Ayllón, 2013); en otras palabras, para mantener su vecindario seguro.

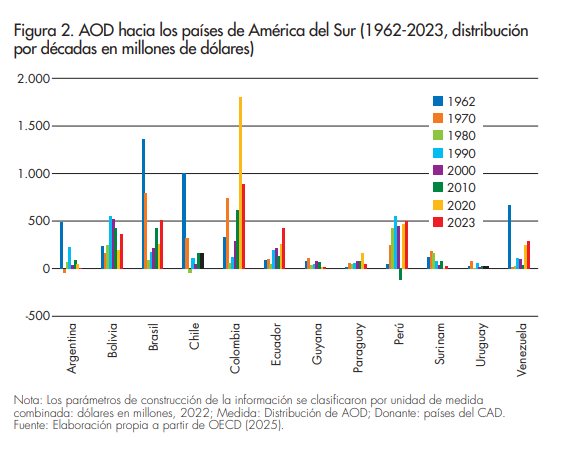

En las dos décadas siguientes, como ya se ha analizado, la implementación del Consenso de Washington llevó a una disminución general de los flujos de cooperación. A escala internacional, el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética redirigieron los flujos de ayuda hacia países de reciente independencia. Sin embargo, en América del Sur, los países de la región Andina (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) recibieron mayores recursos de cooperación, destinados principalmente a proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, pero también, en el caso de Colombia, a apoyar el fortalecimiento del estado social de derecho y sus instituciones públicas, frente al auge de los cárteles de la droga (Tokatlian, 2011).

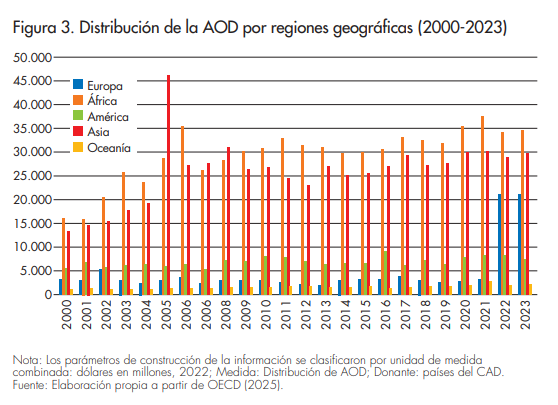

Una década después, con la llegada del nuevo milenio y la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la AOD es redistribuyó hacia otras regiones del mundo con necesidades más apremiantes. La mayoría de los países de América Latina empezaron a ser clasificados como países de renta media, lo que redujo su priorización en materia de cooperación al desarrollo. A excepción de 2020, en el contexto de pandemia, se ha observado una disminución constante en los flujos de AOD hacia la región, que en los últimos años se han redirigido principalmente a apoyar a Ucrania tras la invasión rusa en 2022. Este comportamiento se refleja en la figura 3.

En ese escenario, la región ha fortalecido la CSS, así como otras modalidades, como la cooperación triangular, la cooperación descentralizada y la cooperación privada, las cuales, en los últimos años, en especial la descentralizada, han cobrado relevancia5 en la región. Aunque estas modalidades reflejan una mayor pluralidad de actores y mecanismos para el intercambio de experiencias y conocimientos, no suplen los flujos de AOD que los países de la región recibieron durante décadas. Por ello, se requieren nuevos instrumentos de financiación, inversión y cooperación, así como nuevos socios, agendas y capacidades que permitan fortalecer la presencia de la región en los actuales escenarios de transformación. Esta realidad también ha dado paso a la presencia de nuevos donantes emergentes del Sur, como Brasil, Turquía, India, Tailandia o Emiratos Árabes Unidos, que empiezan a tener mayor presencia en la región en proyectos para el desarrollo. Incluso países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina o Chile han fortalecido su rol como socios donantes en el marco de la CSS.

Este apartado, con un enfoque particular en América Latina, pone de manifiesto cómo la evolución del sistema de cooperación para el desarrollo ha marcado las relaciones entre los países donantes y los países del Sur Global. En la actualidad, el orden liberal se transforma y la región debe buscar nuevos caminos de inserción que le permitan encontrar socios, alternativas y financiación. Como señala Lorenzini (2024: 17), alcanzar dicha autonomía «significa ampliar el margen de maniobra». En este sentido, a continuación se abordará la integración regional como una dimensión necesaria para el desarrollo autónomo de los países de América Latina, un proceso que requiere aumentar los recursos, reforzar la viabilidad colectiva y asumir los costos de la intervención (ibídem: 13).

América Latina y la integración regional en la reconfiguración del orden liberal

En este tercer apartado se examinará la gobernanza regional en América Latina para mostrar que, en la transformación del orden liberal, la integración y la cooperación son instrumentos clásicos y válidos que brindan oportunidades a los países de la región para avanzar en su desarrollo. Ello se debe, en parte, a la resiliencia de las instancias técnicas, tanto de los mecanismos como de los países miembros que, a pesar de las diferencias ideológicas y péndulos políticos por los que constantemente transitan, continúan avanzando. A lo largo de este análisis, se exploran diversos mecanismos de integración y se resalta el trabajo que algunos de ellos desarrollan desde un punto de vista más técnico que político.

Sin embargo, antes de seguir, cabe aclarar que en América Latina no existe un proceso de integración único, ello es impreciso. En la región coexisten 18 mecanismos de integración, a los que se suman otros de diálogo y concertación política, caracterizados por su flexibilidad y carácter coyuntural. Un ejemplo es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya principal función es articular una voz en el ámbito internacional, promoviendo la unidad y la integración política, económica, social y cultural (CELAC, s.f.). No obstante, esta unidad no siempre se ha materializado, como se evidenció durante la III Cumbre Unión Europea-CELAC de 2023, en la que los países de la región no llegaron a consensos sobre temas coyunturales y neurálgicos de seguridad internacional como se esperaba que ocurriera (Frenkel, 2023). Por ello, es innegable que la región ha enfrentado dificultades en casi 80 años de integración, si se toma como punto de partida la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948; o 60 años, si se considera el Mercado Común Centroamericano (MCC) en 1961. Lo anterior explica que, desde este último, hayan surgido una docena de mecanismos, algunos de los cuales solapan sus funciones.

Para Tussie (2009), en América Latina no existe una entidad única y ordenada, sino múltiples proyectos que coexisten y compiten, ascendiendo, descendiendo o estancándose, lo que ha llevado a que la integración regional sea un proceso complejo, cambiante y en constante reconfiguración. Hurell (2010: 15), por su parte, define el regionalismo como un proceso compuesto por múltiples lógicas que interactúan y compiten entre sí: lógicas de transformación económica, competencia política-poder, seguridad e identidad. En ese sentido, en el marco de este análisis, al hacerse referencia al regionalismo se entenderá como el «conjunto de instituciones regionales en América Latina» (Nolte y Mijares, 2024) que han transitado por proceso dinámico y multifacético, compuesto por diversas lógicas que interactúan y, a menudo, compiten entre ellas. Por tanto, una de estas lógicas reconoce el factor geográfico como base para la identidad y la interacción regional. Como ejemplo de ello pueden mencionarse:

Mercado Común Centroamericano (MCC): reúne a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con la posterior incorporación de Belice, Panamá y República Dominicana.

Comunidad Andina (CAN): creada en 1969, inicialmente como el Pacto Andino, y constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela; estos dos últimos se retiraron en 1976 y 2006, respectivamente.

Mercado Común del Sur (Mercosur): Creado en 1991 por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con la posterior incorporación de Venezuela (suspendida en 2016) y Bolivia (miembro desde 2024).

Alianza del Pacífico (AP): Creada en 2011 por México, Colombia, Chile y Perú, países que comparten una frontera marítima hacia el pacífico. Cuenta con un país asociado, Singapur, y 61 estados observadores.

Estos mecanismos, inicialmente creados para fortalecer el comercio entre sus miembros, geográficamente cercanos, han ampliado sus funciones hacia el ámbito social y ambiental. A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de la Alianza para el Pacífico, que con el propósito de facilitar la libre circulación de personas, en 2016 eliminó la visa de turismo y negocios para nacionales y residentes permanentes. Adicionalmente, ha implementado programas de voluntariado juvenil, programas de becas académicas, y la creación de programas dirigidos a fortalecer las habilidades comerciales de las mujeres, así como una hoja de ruta para la gestión sostenible de plásticos, aprobada en 2019, y cuya implementación ya empezó a darse al interior de sus estados miembros (Alianza del Pacífico, s.f.). En el marco de la CAN tenemos otro ejemplo, tras la implementación de la plataforma de información para la gestión del riesgo de desastres, en la que se ofrecen cursos de capacitación, financiación de proyectos dirigidos a la gestión de riesgo de desastres, y donde las partes comparten buenas prácticas en materia de prevención, con importantes desarrollos para las poblaciones beneficiarias (CAN, 2017).

Sin embargo, en América Latina el concepto de región también trasciende el espectro geográfico, y se extiende a intereses políticos que, en la actualidad, son un factor tanto de unión como de desunión (Flemes, 2010). Al respecto podrían mencionarse:

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP): creada en 2004 con un enfoque en la integración política y social. Un mecanismo creado como respuesta al auge de tratados de libre comercio que, en esa época, eran promovidos por Estados Unidos con algunos países de la región.

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): establecida en 2008 para fomentar la integración política, económica y social entre los países de América Latina. Sin embargo, las constantes tensiones políticas generadas por diferencias ideológicas y la falta de consensos llevaron a la organización a una profunda crisis institucional. En 2019, la mayoría de sus miembros anunciaron su retiro o denunciaron el tratado constitutivo. Su desintegración evidenció los problemas estructurales así como las tensiones políticas que estuvieron presentes a lo largo de su corta duración (Nolte et al., 2022).

Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR): fue creado en 2019 como una alternativa promovida por gobiernos de derecha a la debilitada UNASUR y con el fin de presionar la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

Estos mecanismos reflejan la complejidad del regionalismo en América Latina. La integración latinoamericana ha pasado por diversas fases y procesos, en los que, adicionalmente, siempre ha estado presente el concepto de autonomía. Briceño (2013) clasifica los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe en tres modelos, dentro de los cuales se identifican los pilares sobre los que se consolida el orden liberal. El primero es de cohorte estratégico, en el cual están presentes todos aquellos mecanismos de integración que priorizan los asuntos comerciales, pues su principal objetivo es el de insertarse en la economía internacional; por ejemplo, el Mercosur en sus primeros años y la Alianza del Pacífico. Desde este modelo, se busca fortalecer los asuntos económicos, ampliando su espectro a asuntos de seguridad regional de lucha contra el contrabando y el narcotráfico, por ejemplo. Un segundo modelo, más propio de la primera década del siglo xxi y de cohorte social, en el que se identifican el respeto y la garantía de los derechos humanos, busca ir más allá de lo económico y aborda temas como educación, cohesión social, asuntos laborales o de seguridad; por ejemplo, el Mercosur (a partir de 2003), el ALBA, UNASUR, y la CELAC, o el Consenso de Brasilia, mecanismo creado en 2023. Y, por último, el modelo productivo, que fortalece políticas para el desarrollo de cadenas de valor con participación de actores privados; por ejemplo, el Mercado Común Centroamericano.

A pesar de las constantes crisis, principalmente de carácter político, la región ha mostrado una notable resiliencia al respecto; es decir, algunas organizaciones regionales han tenido la capacidad de «reaccionar y reanudar sus funciones tras una crisis» (Nolte et al., 2024: 6). En este sentido, el trabajo que los órganos técnicos de los mecanismos de integración realizan, aún en momentos de crisis política, son claves para superar obstáculos y avanzar hacia nuevas estrategias de cooperación. En ese sentido, podría nombrarse, a modo de ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), creada en 2005 para apoyar la organización de Cumbres Iberoamericanas e impulsar la cooperación en educación, cohesión social y cultura (SEGIB, s.f.). No obstante, a lo largo de los últimos años, ha trascendido sus funciones y ha logrado cohesionar a sus miembros alrededor de la sistematización de conceptos y criterios de medición alrededor de la CSS y la cooperación triangular, que los países de la región implementan. La sistematización de buenas prácticas a través de informes anuales permite conocer el verdadero estado de la cooperación entre los países de la región que, tras cada informe, buscan mecanismos para mejorar y fortalecer su cooperación6.

Finalmente, para concluir este apartado, cabe destacar que, aunque la integración en América Latina es un proceso complejo y dinámico, marcado por múltiples lógicas y mecanismos que en ocasiones se traslapan, algunos de los organismos regionales han mostrado una notable capacidad de adaptación y resiliencia, lo que le ha permitido mantener su autonomía en un contexto global en transformación. Pese a los desafíos, tal puede ser el caso de Mercosur, Alianza del Pacífico, CAN, MCC, SEGIB, o, aunque no se mencionó, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SICA), mecanismo que avanza en materia de cooperación económica y técnica en la región. Así, la cooperación y la integración siguen siendo herramientas esenciales en América Latina para enfrentar los desafíos que impone el siglo xxi .

A modo de conclusión

Este artículo partió de la premisa de que el orden internacional, específicamente el orden liberal que se impuso tras la Segunda Guerra Mundial, y que se reafirmó después de la Guerra Fría (Sanahuja, 2024: 258), se encuentra en un proceso de transformación. Sin embargo, dada la ambigüedad en la definición de lo que constituye el orden liberal, el análisis se abordó desde la propuesta de Kundnani (2017) de entender este orden a través de tres pilares: seguridad, economía y derechos humanos. Estos tres pilares, utilizados aquí como variables de análisis, han servido como base para la construcción de normas, reglas e instituciones que han moldeado el sistema internacional.

En la actualidad, este orden liberal está experimentando una transformación multidimensional. Para comprender mejor este proceso, el artículo se ha centrado en el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, analizando cómo, a lo largo de distintas décadas, diversas voces y enfoques han cuestionado un orden definido y construido por Occidente. Este orden, que no representa ni reconoce plenamente a todos los actores globales, ha impulsado la reconfiguración hacia un sistema más equitativo y representativo, que incorpora las perspectivas de un Sur Global creciente, heterogéneo y que busca que su pluralidad de experiencias y perspectivas sean tenidas en cuenta (Tickner y Smith, 2020) dentro del orden internacional.

Este proceso implica ampliar los diálogos para que el Sur Global pueda integrar su propia historia y experiencias en el orden internacional. Sin embargo, como señalan Hönke et al. (2023: 1), «la liminalidad del Sur Global pone de relieve cómo la construcción de las relaciones Sur-Sur y la invocación de las identidades del Sur han sido esfuerzos ambiguos e indeterminados». La consolidación de múltiples actores en el sistema internacional, o lo que se podría denominar «múltiples sures», incorpora diversas narrativas, identidades, valores y reivindicaciones, lo que promueve análisis más profundos sobre las prácticas sociales y políticas que emergen desde el Sur Global.

En este contexto, de manera general, en el primer apartado se realiza un análisis de tipo descriptivo para comprender cómo los pilares del orden liberal –seguridad, economía y derechos humanos– permiten entender la evolución de la cooperación para el desarrollo en los países del Sur Global y, a continuación, bajo el supuesto de que el Sur Global es un conjunto heterogéneo y complejo de países, el análisis se centra en la práctica de la cooperación al desarrollo en América Latina.

El segundo apartado examina cómo las transformaciones del orden liberal han influido en la región durante más de dos décadas, reflejándose en la cooperación internacional. Estos cambios han llevado a los países de la región a adaptarse, diversificar y dinamizar alianzas entre países del Sur, e incluso a incorporar actores de distinta naturaleza para fortalecer su rol dentro de la arquitectura de la cooperación para el desarrollo. Como señalan Russell y Tokatlian (2013: 173), la necesidad de diversificar, replegar y fortalecer la unidad colectiva, bajo la lógica de la autonomía, permite a los países fortalecer acuerdos interregionales, e incluso, para el caso que se analiza, de adaptarse de manera más eficaz a las transformaciones del orden liberal.

Finalmente, el tercer apartado analiza cómo los procesos de integración en América Latina, junto con el fortalecimiento de instancias técnicas, ofrecen alternativas para avanzar en un contexto de cambios globales. A pesar de los vaivenes políticos característicos de la región, los mecanismos de integración existentes, con una tradición institucional sólida, priorizan acciones, agendas y estrategias que facilitan la consolidación de América Latina como una región capaz de superar desafíos y proponer soluciones (Rugeles, 2024: 45).

Ante la pregunta propuesta inicialmente para entender el lugar que ocupa América Latina en la (re)configuración del actual orden liberal, este artículo concluye que, en defensa de su autonomía, la región ha jugado un lugar muy marginal. Sin embargo, a pesar de las complejidades y desafíos propios de la diversidad y características de su regionalismo, cuenta con organismos regionales resilientes. Por ello, la cooperación y la integración le han permitido a la región adaptarse y, someramente, contribuir a un sistema internacional más inclusivo y representativo.

Frente a los desafíos presentes, en las próximas décadas América Latina debe avanzar hacia la convergencia de una agenda económica, que le permita tener un papel más activo en la provisión de cadenas de valor, pero sin dejar de lado la cohesión de políticas regionales que impacte en mayor medida en lo social y medioambiental.

Referencias bibliográficas

Acemoglu, Daron y Robinson, James. Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Barcelona: Ediciones Deusto, 2012.

Acharya, Amitav. «An IR for the Global South or a Global IR?». Global South Review, vol. 2, n° 2 (2015), p. 175-177. DOI: https://doi.org/10.22146/globalsouth.28874

Acharya, Amitav. «After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order». Ethics & International Affairs, vol. 31, n.° 3 (2017), p. 271-285. DOI: https://doi.org/10.1017/S089267941700020X

Alianza del Pacífico. «¿Qué es la Alianza del Pacífico?», s.f. (en línea) https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/

Alonso, José Antonio y Ocampo, José Antonio (eds.) Cooperación para el desarrollo en tiempos de crisis. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Antonini, Blanca y Hirst, Mónica. «Pasado y presente de la cooperación norte-sur para el desarrollo». Documentos de trabajo sobre cooperación Sur-Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interancional y Culto de Argentina, (marzo de 2009) (en línea) https://airamvl.files.wordpress.com/2015/03/cooperacion_sur_sur.pdf

Ayllón, Bruno. La Cooperación Sur-Sur y Triangular ¿Subversión o adaptación de la cooperación internacional? Quito: IAEN, 2013.

Briceño Ruiz, José. «Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional en América Latina». Estudios Internacionales, vol. 45, n.° 175 (2013), p. 9-39. DOI: https://doi.org/10.5354/0719-3769.2013.27352

Bruce, Tammy. «Implementing the President’s Executive Order on Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid». US Departmet of Sate, Press Releases, (20 de enero de 2025) (en línea) https://www.state.gov/implementing-the-presidents-executive-order-on-reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/

CAN – Comunidad Andina. «Estrategia andina para la gestión del riesgo de desastres -EAGRD- Decisión 819», (2017) (en línea) https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2017522151956ESTRATEGIA%20ANDINA.pdf

Chaturvedi, Sachin; Fues, Thomas y Sidiropoulos, Elizabeth. Development Cooperation and Emerging Powers. New Partners or Old Patterns? Londres: Zed Books, 2012.

CELAC – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. «¿Qué es la CELAC?», s.f. (en línea) http://s017.sela.org/celac

Deaton, Angus. El gran escape: salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2015.

Escobar, Arturo. «Power and visibility: Development and the Invention and management of the third world». Cultural Anthropology, vol 3, n.° 4 (1988), p. 428-443. DOI: https://doi.org/10.1525/can.1988.3.4.02a00060

Escobar, Arturo. «El postdesarrollo como concepto y práctica social», en: Mato, Daniel (coord.) Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de la globalización. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2005, p. 17-31.

Fernández de Losada, Agustí y Galceran-Vercher, Marta (eds.) Las ciudades en la gobernanza global ¿del multilateralismo a las alianzas multiactor? Barcelona: CIDOB, 2021 (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/las-ciudades-en-la-gobernanza-global-del-multilateralismo-las-alianzas-multiactor

Finnemore, Martha, y Sikkink, Kathryn. «International Norm Dynamics and Political Change». International Organization, vol, 52, n.° 4 (1998), p. 887-917.

Flemes, Daniel (ed.) Regional Leadership in the global system. Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers Londres: Routledge, 2010.

Frenkel, Alejandro. «La cumbre UE-Celac: ¿un acercamiento sin acuerdos?» Nueva Sociedad, (julio de 2023) (en línea) https://www.nuso.org/articulo/ue-celac/

García, Laura. «El derecho del desarrollo como base para la construcción del derecho al desarrollo». Revista Colombiana de Derecho Internacional, vol, 5, n.° 9 (2007), p. 235-271.

Haug, Sebastian; Braveboy-Wagner, Jacqueline y Maihold, Günther. «The Global South in the study of World Politics: Examining a Meta Category». Third World Quartely, vol 42, n.° 9 (2021), p. 1.923-1.944. DOI: https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1948831

Hönke, Jana; Cezne, Eric y Yang, Yifan. «Liminally Positioned in the South: Reinterpreting Brazilian and Chinese Relations with Africa». Global Society, vol, 37, n.° 2 (2022), p. 1-28. DOI: https://doi.org/10.1080/13600826.2022.2094222

Hulme, David. «The Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of the World’s Biggest Promise». BWPI Working Paper, n.° 100 (2009), p. 2-55 (en línea) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1544271

Hurell, Andrew. «Regional Powers and the Global System from a Historical Perspective», en: Flemes, Daniel (ed.) Regional Leadership in the Global System, Londres: Routledge, 2010, p. 15-27.

Ikenberry, John. «The Future of the Liberal World Order». Foreign Affairs, vol. 90, n.° 3, (2011), p. 56-68.

John F. Kennedy Presidential Library. «Alliance for Progress», (15 de diciembre de 2021) (en línea) https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/alliance-for-progress

Kundnani, Hans. «What is the Liberal International Order?». The German Marshall Fund of the United States (GMF), (3 de mayo de 2017) (en línea) https://www.gmfus.org/news/what-liberal-international-order

Lancaster, Carol. Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

Lemus, Daniel. «La Ayuda Oficial al Desarrollo como una práctica hegemónica (1945-2000)». Revista CIDOB d´Afers Internacionals, n.° 120 (2018), p. 29-50 (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/la-ayuda-oficial-al-desarrollo-aod-como-una-practica-hegemonica-1945-2000

Lorenzini, María Elena. «Bringing visibility to Latin American autonomists: a comparison between Jaguaribe and Puig». International Affairs, vol. 100, n.° 1, (2024), p. 7-24. DOI: https://doi.org/10.1093/ia/iiad293

Marín, Erli Margarita y Ruiz Camacho, Paula. Cooperación y academia: una relación pendiente en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017.

Metreau, Eric; Young, Kathryn y Eapen, Shwetha. «Clasificicación de países del Banco Mundial por nivel de ingreso correspondiente a 2024-2025». Banco Mundial, Blogs, (1 de julio de 2024) (en línea) https://blogs.worldbank.org/es/opendata/clasificacion-de-paises-del-banco-mundial-por-nivel-de-ingreso-2024-25

Milani, Carlos. Solidariedade e Interesse. Motivações e estratégias na cooperação internacional para o desenvolvimento. Curitiba: Appris Editora, 2018.

Morgenthau, Hans. «A Political Theory of Foreign Aid». The American Political Science Review, vol. 56, n.° 2 (1962), p. 301-309. DOI: https://doi.org/10.2307/1952366

Nolte, Detlef y Mijares, Victor. «Unasur: una perspectiva analítica ecléctica de su desintegración». Colombia Internacional, n.° 111 (2022), p. 83-109. DOI: https://doi.org/10.7440/colombiaint111.2022.04

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. «DAC2A: Aid (ODA) disbursements to countries and regions», (17 de febrero de 2025) (en línea) https://data-explorer.oecd.org/vis?tm=Aid%20%28ODA%29&pg=0&hc[Measure]=&snb=31&df[ds]=dsDisseminateFinalDMZ&df[id]=DSD_DAC2%40DF_DAC2A&df[ag]=OECD.DCD.FSD&df[vs]=1.2&dq=.DPGC..USD.Q&lom=LASTNPERIODS&lo=5&to[TIME_PERIOD]=false

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. «Official Development Assistance (ODA)», s.f., (en línea) https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm

Rugeles, Andrés. América Latina: La visión de sus líderes. Bogotá: Planeta, 2024.

Russell, Roberto y Tokatlian, Juan Gabriel. «América Latina y su gran estrategia: entre la aquiescencia y la autonomía». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 104 (2013), p. 157-180 (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/america-latina-y-su-gran-estrategia-entre-la-aquiescencia-y-la-autonomia

Sanahuja, José Antonio. «Narrativas del multilateralismo: ´efecto Rashomon´ y cambio de poder». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.° 101 (2013), p. 27-54 (en línea) https://www.cidob.org/publicaciones/narrativas-del-multilateralismo-efecto-rashomon-y-cambio-de-poder

Sanahuja, José Antonio. «Entre la policrisis y el interregno: conceptos para un orden internacional en transición», en: Marrero Rocha, Inmaculada (ed.) El sistema internacional y el viejo nuevo mundo Madrid: Tirant Lo Blanch, 2024, p. 255-296.

Schönrock, Philipp y Surasky, Javier. «LAC of multilateral leadership?». Konrad Adenauer Foundation y Cepei, (2024) (en línea) https://cepei.org/wp-content/uploads/2024/06/Web-LAC-of-multilateral-leadership-2024.pdf

SEGIB – Secretaría General Iberoamericana. Una década de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2007-2017. Madrid: Secretaría General Iberoamericana, 2018 (en línea) https://www.segib.org/wp-content/uploads/10CSS-SEGIB_ES_PT.pdf

SEGIB – Secretaría General Iberoamericana. «Cooperación Sur-Sur y Triangular», s.f. (en línea) https://www.segib.org/cooperacion-iberoamericana/cooperacion-sur-sur/

Sotillo, José Ángel. El sistema de cooperación para el desarrollo. Actores, formas y procesos. Madrid, Catarata, 2011.

The White House. «Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid», (20 de enero de 2025) (en línea) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/reevaluating-and-realigning-united-states-foreign-aid/

Tickner, Arlene, y Karen Smith. International Relations from the Global South. Londres: Routledge, 2020.

Tokatlian, Juan Gabriel. «La cuestión de las drogas y la política exterior de Colombia», en: Borda, Sandra; Bell, Gustavo; Gómez, Hernando José; Ramírez, Socorro; Reina Mauricio; Reyes Camilo y Tokatlian, Juan Gabriel. Misión de Política Exterior 2009-2010. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011, p. 373-398.

Toussaint, Eric. Banco Mundial el golpe de Estado permanente. Madrid: El Viejo Topo, 2006.

Tussie, Diana. «Latin America: Contrasting Motivations for Regional Projects». Review of International Studies, vol. 35, (2009), p. 169-188. DOI: https://doi.org/10.1017/S026021050900847X

Zanatta, Loris. Historia de América Latina. De la Colonia al siglo xxi. Buenos Aires: Siglo xxi, 2012.

Notas:

1-El 20 de enero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que, tras la orden ejecutiva para la reevaluación y realineación de la ayuda exterior de su país, se ponía en «pausa toda la ayuda exterior de Estados Unidos (…), iniciando una revisión de todos los programas de ayuda exterior para garantizar que sean eficientes y coherentes con la política exterior de Estados Unidos bajo la agenda America First» (Bruce, 2025).

2- En 2023, los países de América del Sur que recibieron mayor AOD por parte de Corea del Sur fueron en este orden: Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia y Bolivia (OECD, 2025).

3- Los orígenes de la CSS como práctica entre países en desarrollo se remontan a 1978, cuando en el marco de Naciones Unidas se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), el cual reafirmó los principios de la cooperación entre pares, retomando los principios de solidaridad, horizontalidad y no injerencia en asuntos internos, establecidos tras la creación del Movimiento de los No Alineados en 1961 (Ayllón, 2013).

4- La primera en instaurarse fue la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) en 1987; seguida de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) en 1990 –que en 2018 pasó a denominarse Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)–, y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) en 1996 –la actual Agencia Presidencial de Colombia (APC-Colombia) creada en 2011– al tiempo que la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). En el caso de esta última, sin embargo, sus marcos institucionales datan de 1998.

5-La cooperación descentralizada es un instrumento que complementa la acción internacional de los gobiernos locales y regionales en pro de su desarrollo. De manera bilateral, o a través de redes de ciudades, estos gobiernos promueven el intercambio de recursos, buenas prácticas, políticas y experiencias. Para abordar este tema en profundidad, véase Fernández de Losada y Galceran-Vercher (2021).

6- En la página web de la SEGIB se puede acceder a los 15 informes sobre los avances que la CSS ha tenido en la región. Los insumos ahí consignados son elaborados por los ministerios de relaciones exteriores de los estados miembros, así como por sus agencias o secretarias de cooperación respectivas (véase: www.segib.org).

Palabras clave: Sur Global, América Latina, gobernanza regional, desarrollo sostenible, cooperación, orden liberal, integración

Cómo citar este artículo: Ruiz Camacho, Paula. «¿Integración o fragmentación? América Latina y el orden liberal». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 139 (abril de 2025), p. 31-50. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.31

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 139, p. 31-50

Cuatrimestral (enero-abril 2025)

ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.139.1.31