Crisis de la ayuda: tipos ideales para el futuro de la cooperación para el desarrollo

Documents CIDOB: 18

La crisis actual de la ayuda no es solo presupuestaria, sino también constitutiva, afectando a la propia justificación y pertinencia del sistema. En su base se encuentra la incapacidad de la ayuda para responder a los cambios tectónicos que se han producido en la jerarquía internacional, en la configuración de los mercados y en la propia experiencia y teoría del desarrollo. Este trabajo analiza ese desajuste a través de cinco vectores: los cambios en la estructura de poder internacional, la modificación del diagnóstico sobre el mundo en desarrollo, la pluralidad de objetivos y agendas incorporadas en la cooperación, la necesidad de redefinir el perímetro de la financiación internacional y las estructuras de gobernanza del sistema. De este recorrido emergen tres «tipos ideales» a los que encaminar la reforma del sistema de cooperación: el focalizado, el orientado hacia bienes públicos internacionales y el diversificado y compartido. El autor aboga, en su análisis, por decolonizar la cooperación y reforzar el multilateralismo.

1. Introducción

El año 2025 se abrió con los anuncios de la Administración Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de varias agencias de Naciones Unidas, reducir sus aportaciones a otras y suprimir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), paralizando buena parte de sus programas1. Son decisiones llamadas a tener un tremendo impacto en el sistema internacional de ayuda, no solo por el peso que Estados Unidos tiene en su financiación (en torno al 30% del total), sino también por la desafección o el desánimo que pueden generar en otros países.

Al tiempo, un grupo de donantes europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia o Suiza, han anunciado recortes en sus respectivos presupuestos de ayuda internacional. No se alegan para ello razones ideológicas (quizá con la excepción de Países Bajos), sino el ajuste necesario de las cuentas públicas o la redefinición de las prioridades de gasto, dando mayor peso a los intereses estratégicos nacionales. La suma de todas estas decisiones comportará una drástica reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2026 y años sucesivos, equivalente a entre un quinto y un tercio de sus actuales recursos (DAC, 2025). La crisis en que se encuentra la ayuda tiene, pues, una primera dimensión presupuestaria que es difícil de soslayar.

El sentido coincidente de las decisiones adoptadas por gobiernos de orientaciones políticas tan dispares es expresivo de que, más allá de los motivos proclamados por cada cual, subyace un clima común de desconfianza y escepticismo respecto a la ayuda internacional. Una opinión en la que coinciden tanto aquellos que cuestionan los valores éticos en que descansa la cooperación internacional como quienes entienden que, si bien esos valores merecen ser defendidos, la configuración actual del sistema de cooperación es claramente inapropiada. Lo más relevante del momento es que ese juicio crítico convoca también a los supuestos beneficiarios de la ayuda, que la perciben como un mecanismo incapaz de alentar una distribución más equitativa de las oportunidades de desarrollo (Lopes, 2024).

La crisis trasciende, por tanto, a la dimensión presupuestaria y afecta a la opinión que se tiene sobre la pertinencia y legitimidad de esta política. Subyace a este juicio la quiebra de aquellos pilares sobre los que se había sustentado el sistema de ayuda: el incontestable dominio de un grupo de países ricos de Occidente, la abrupta brecha existente entre el Norte y el Sur, el efecto de catching-up atribuido a las transferencias de capital y de conocimientos o, en fin, la idea (neocolonial) de atribuir a los países ricos la condición de referentes obligados para los países en desarrollo. Todos estos supuestos están cuestionados en el presente: nos hallamos pues ante una crisis constitutiva del sistema internacional de ayuda (Klingebiel y Sumner, 2025). Definitivamente, el mundo ha cambiado y el sistema de cooperación habrá de elegir entre refundarse para adaptarse a los tiempos o condenarse a una progresiva irrelevancia (Alonso, 2025).

Reflexionar acerca de dónde se encuentran las carencias y hacia dónde enfocar los cambios parece una tarea crucial. En esa línea se orientan algunas contribuciones recientes (entre otras, Gulrajani, 2022; Klingebiel y Sumner, 2025; Ahmed et al., 2025; Kumar et al., 2025; Glennie, 2025). El presente trabajo pretende contribuir a esa conversación desde una perspectiva diferente. Se parte de asumir que la actual crisis no está tanto motivada por la baja eficacia de la ayuda o por la elevada fragmentación del sistema (aunque estos factores sean reales), cuanto por las dudas que suscita su propia existencia y configuración. Y, si bien toda política pública requiere de un discurso que la justifique, no parece que la actual crisis vaya a superarse con un mero cambio de narrativa, como parecen sugerir algunos analistas (Aly et al., 2024). Es más, esa búsqueda de nuevas narrativas puede resultar contraproducente si, por concitar el respaldo de los decisores políticos, se enfatizan para la ayuda propósitos transaccionales que son ajenos al desarrollo o para los que otras políticas públicas se muestran más apropiadas. Es dudoso, por lo demás, que pueda haber una única narrativa de la ayuda, cuando esta integra agendas diversas (humanitaria de lucha contra la pobreza, de bienes públicos, de mutuo interés), portadoras cada una de ellas de principios normativos y propósitos diferenciados.

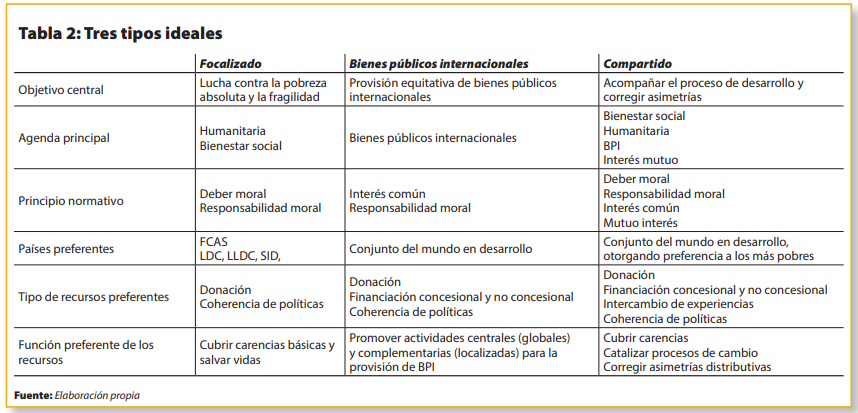

Para afrontar esa complejidad, en lugar de definir escenarios de futuro (poco confiables en un entorno tan fluido), lo que se intentará es identificar algunos tipos ideales (en el sentido de Weber) a los que podría remitir el sistema de cooperación en el futuro. Un tipo ideal no pretende reflejar la realidad, sino destilar los elementos constitutivos de un modelo que pueda servir de referencia para el análisis (Weber, 2017). En concreto, del ejercicio exploratorio emergen tres modelos ideales: focalizado, de bienes públicos internacionales y diversificado-compartido.

Antes de iniciar el recorrido, es bueno realizar dos precisiones. La primera apunta al perímetro del análisis: avanzar de forma efectiva en la agenda de desarrollo sostenible requiere de una profunda reforma de su marco de financiación, pero nuestra atención se centrará aquí en la crisis de uno solo de sus elementos: la cooperación al desarrollo. Por lo demás, aunque la crisis afecta al conjunto del sistema de cooperación, buena parte del análisis se centrará en la AOD, que es su componente mejor definido y más cuestionado2. La segunda precisión es que no se ahondará en todos los factores que han contribuido a la crisis actual de la ayuda, sino solo en aquellos que resultan más relevantes para identificar los modelos alternativos a los que enfocar la reforma.

El trabajo comienza con una caracterización de la crisis, dedicándose las cinco siguientes secciones a analizar cada uno de los elementos de cambio: jerarquías internacionales, diagnóstico del mundo en desarrollo, pluralidad de agendas, métricas apropiadas y gobernanza del sistema. Un breve epígrafe final hace balance de la discusión.

2. Una crisis constitutiva

La ayuda internacional ha sido siempre una política con un sustento político frágil. Aunque Gunnar Myrdal (1970) la caracterizó como una de las más interesantes innovaciones del orden internacional de la posguerra, la ayuda ha estado permanentemente obligada a justificar su existencia frente a quienes la consideraban innecesaria, ineficaz o, incluso, perniciosa. No es extraño que así sea, dada la contradictoria naturaleza de los propósitos que la animan, donde se combina altruismo e interés, empatía y arrogancia tecnocrática, acción cooperativa y cálculo estratégico. Su configuración como un sistema jerárquico, de fuerte impronta neocolonial, dominado por los donantes y basado preferentemente en relaciones discrecionales, asocia la ayuda con un lenguaje paternalista y relaciones de subordinación y dependencia contrarias a los objetivos (de autonomía y empoderamiento de los países) que esa política dice perseguir (Ziai, 2016). El hecho de que los beneficiarios de la ayuda no sean ciudadanos (ni votantes) del país que la promueve, sitúa a esta política en franca desventaja con otras en la pugna por los recursos públicos (Martens et al., 2008). Se trata, por lo demás, de una política de relevancia menor en las agendas públicas de los donantes, envuelta en un lenguaje tecnocrático que concita la atención de una reducida comunidad de decisores políticos. No es extraño, por tanto, que sea una de las que en mayor medida sufra recortes presupuestarios en los momentos difíciles o la que mayores cuestionamientos reciba cuando las circunstancias internacionales le son adversas.

Es lo que sucedió, por ejemplo, en la década de los noventa del siglo pasado, cuando la AOD cayó en cerca de un 24% en términos reales, sin que sus cifras de 1992 se recuperasen hasta una década después, en 2002. Coincidió ese episodio con la crisis financiera padecida por los países europeos a inicios de los noventa, pero el factor más decisivo fue el colapso del bloque socialista —que eliminó la función de la ayuda como mecanismo para soldar alianzas y ganar lealtades— durante la Guerra Fría.

La Agenda del Milenio, en el año 2000, supuso una revitalización de la ayuda internacional, concebida como una pieza clave de la nueva agenda. Pero, de nuevo, en 2005 el sistema entró en un período de estancamiento, del que no se recuperó hasta nueve años más tarde. El retroceso coincidió con las dificultades económicas generadas por la crisis financiera abierta en 2008.

A partir de 2014 la ayuda emprendió una nueva senda ascendente, que se prolongó, con algunas interrupciones, hasta 2023. En ese proceso alcista influyó: i) el incremento de la membresía del CAD (hasta nueve países se adhirieron con posterioridad a 2013); ii) el impulso político derivado de la aprobación de la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (que, no obstante, otorga a la ayuda un papel menos protagonista que la precedente), y iii) la relevancia adquirida por nuevos propósitos geoestratégicos relacionados con la contención de los flujos migratorios, la disputa de esferas de influencia con China o Rusia y la atención a refugiados y crisis humanitarias (derivadas de los conflictos en Afganistán, Yemen, Siria, Ucrania o Palestina).

La senda de crecimiento de la ayuda entró, en 2024, en un retroceso que probablemente se prolongue en los próximos años. Entre sus causas están, de nuevo, las dificultades presupuestarias: hasta nueve miembros del CAD han registrado, en 2024, un déficit público superior al 4% del PIB, estando entre ellos Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Además, la ayuda ha de competir por los recursos con otras políticas (defensa y seguridad, por ejemplo) que han adquirido mayor relevancia, como revela el acuerdo suscrito por los países europeos en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ambos aspectos —ajuste fiscal y reordenación del gasto— están detrás de buena parte de los recortes anunciados.

Junto a ello, la actual crisis se caracteriza por el efecto generado por la presencia ascendente en la vida política de partidos (y gobiernos) nacionalistas y ultraconservadores, afines a la extrema derecha, que se muestran refractarios a la acción multilateral y cuya agenda confronta con los objetivos de sostenibilidad ambiental, equidad social, respeto a la diversidad o derechos de los migrantes. Estas opciones políticas conciben la acción internacional como un juego de suma cero basado en la confrontación, se muestran poco respetuosas con las reglas y los acuerdos internacionales heredados y asumen una visión esencialista y excluyente de sus respectivas comunidades políticas. Todo ello conforma un marco ideológico poco compatible con los valores del sistema de cooperación para el desarrollo (Hackenersch et al., 2022).

Dado el peso de los dos factores señalados, puede existir la tentación de cerrar sobre ellos la explicación de la crisis del sistema de ayuda. Sería un error: la crisis precede a Trump y a los recortes presupuestarios que se avecinan. Se trata de una crisis constitutiva, que se ha venido gestando en el tiempo como consecuencia de la incapacidad del sistema para responder, con la radicalidad que se requiere, a los cambios producidos en las jerarquías internacionales, en la configuración de los mercados y en la doctrina y experiencia de desarrollo. Es este desajuste entre el modelo existente y lo que la realidad reclama lo que explica el carácter profundo y estructural de la crisis, que, en todo caso, tiene antiguas raíces. Así lo revela la abundante colección de trabajos dedicados al tema en las dos últimas décadas (entre otros, Severino y Ray, 2009; Kharas, Makino y Jung, 2011; Alonso, 2012; Kharas y Rogerson, 2012 y 2017; Sumner y Mullett, 2013; Hulme, 2016; Klingebiel, Mahn y Negre, 2016; Glennie, 2021; Ahmed et al., 2025). Con enfoques y niveles de radicalidad distintas, a todos estos trabajos es común la exigencia de un cambio profundo del sistema de ayuda.

El CAD ha respondido a esa demanda activando dos procesos de reforma. El primero, asociado a la Agenda de Eficacia de la Ayuda, se inició en París, en 2005, y alcanzó su expresión más acabada con el acuerdo adoptado en Busan, en 2011, y con la posterior creación de la Alianza Mundial para una Cooperación Eficaz al Desarrollo (GPEDC), por sus siglas en inglés). Pese a su inicial ímpetu, esta agenda ha ido perdiendo fuerza, sin que su efecto reformador haya dejado demasiada huella en el comportamiento de los donantes (Bracho, 2017). Recientemente, con motivo de la IVª Conferencia de Financiación para el Desarrollo, se ha pretendido reactivar esta agenda a través del Pacto 2030 para una Cooperación para el Desarrollo Eficaz, en el marco de la Plataforma de Acción de Sevilla, sin que quepa anticipar el recorrido de esta iniciativa.

El segundo momento reformador se activó en 2012 con el doble objetivo de modernizar las formas de medir la AOD y definir una nueva métrica de financiación del desarrollo más comprehensiva que la ayuda: el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés), creando, además, el Foro Internacional sobre TOSSD (IFT, por sus siglas en inglés), como instancia encargada de darle seguimiento. El balance de este proceso es por el momento ambiguo, porque más allá de la pertinencia de algunas decisiones, ni se han diluido las dudas acerca del cómputo de la AOD, ni se ha conseguido que la nueva métrica tenga una aceptación generalizada.

En suma, en el período ha habido reformas institucionales en el sistema de ayuda, pero demasiado modestas como para afrontar los cambios tectónicos habidos en la realidad internacional. De hecho, lo que ha caracterizado al sistema de ayuda es su poderosa inercia institucional, su incapacidad para evolucionar al ritmo de la realidad social3. Para ahondar en el análisis y visibilizar las alternativas es bueno reparar en algunos de los dilemas básicos a los que se enfrenta el sistema de ayuda.

3. Cambios en la hegemonía

Empecemos por señalar que la crisis de la ayuda expresa la pérdida de hegemonía internacional de los donantes tradicionales. Dos transiciones han sido relevantes al respecto: la primera es debida al desplazamiento del protagonismo desde los estados hacia los mercados, lo que ha generado una pérdida de peso de la financiación oficial (incluida la AOD) en beneficio de la canalizada a través de los mercados; la segunda se debe al desplazamiento hacia el Pacífico de los polos de crecimiento económico global, con un retroceso del papel del bloque anteriormente dominante (Estados Unidos – Canadá - Unión Europea - Japón) y el ascendente peso de nuevas potencias procedentes del mundo en desarrollo.

El primero de los procesos está bien documentado. A inicios de la década de los setenta del siglo xx, los recursos asociados a la ayuda multiplicaban por más de 1,5 los recibidos por los países en desarrollo en concepto de inversión directa y remesas de emigrantes (los dos flujos privados internacionales más estables). Cinco décadas más tarde, la situación es diferente: a nivel agregado los recursos de la inversión y las remesas multiplican por ocho los de la ayuda. Únicamente en los países de más bajo ingreso la ayuda sigue ocupando un lugar prominente en la provisión de recursos (es el caso de los países menos adelantados —PMA—, donde aporta más del 70% de la financiación internacional). El cambio descrito se percibe también en la financiación de los sectores públicos. En 2010, los recursos oficiales (donaciones y créditos) aportaban el 63% de los fondos recibidos por las instituciones públicas de los países en desarrollo; una década más tarde esa cuota había descendido al 52%, elevándose el peso de los recursos obtenidos a través de los mercados financieros (créditos a la exportación, instituciones financieras y bonos soberanos) (Banco Mundial, 2021). En suma, los mercados de capital se han hecho más accesibles para los países en desarrollo (aunque no para todos) y, correlativamente, se ha incrementado el protagonismo de los actores privados en la acción de desarrollo. Ese proceso interpela a la ayuda, concebida originariamente como alternativa a la incapacidad de los países pobres para acceder a los mercados financieros.

El cambio evocado ha sido acompañado por la pérdida de peso y liderazgo de las potencias occidentales. Los datos del Banco Mundial lo confirman4: el bloque en que descansa el sistema de ayuda ha pasado de aportar, en 1990, cerca de la mitad del PIB global (en PPP) a solo un tercio en 2023; mientras que el peso de los llamados países con mercados emergentes ha ascendido del 28% al 45%. Solo el peso de los cinco BRICS originarios (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ha pasado, en ese mismo período, del 17% al 33% del PIB mundial.

Ese cambio se ha reflejado en la gobernanza global. La mitad de los miembros del G-20 son mercados emergentes y, como revela la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, algunos de ellos están dispuestos a trazar sus propias alianzas y estrategias globales. Parte de estos países han dado origen a instituciones multilaterales propias, al sentirse infrarrepresentados en las heredadas de Bretton Woods. China promovió el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y los BRICS impulsaron el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, por sus siglas en inglés), instituciones con funciones similares, aunque a menor escala, a las del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, respectivamente. A estas instituciones hemos de sumar otras ya existentes con anterioridad, que nacieron también a instancias de los países con mercados emergentes, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por su denominación previa —Corporación Andina de Fomento—) o el Banco Islámico de Desarrollo, entre otros.

Esta emergencia del Sur en el orden global se percibe también a través de la presencia ascendente de la cooperación Sur-Sur (Mawdsley, 2012 y 2019). La ausencia de sistemas convenidos de reporte impide conocer con precisión la dimensión de este tipo de cooperación, pero una estimación propia apunta, como mínimo, a una cuota de entre el 15% y el 20% del total de AOD. En todo caso, esa cifra es poco relevante porque buena parte de estos proveedores de cooperación consideran que su actividad no encaja en los parámetros de dicha métrica. En muchos casos, su cooperación se basa en el intercambio de experiencias y no tanto en la movilización de recursos financieros; pero, en aquellos casos donde este componente es relevante, las cifras confirman su pujanza. Por ejemplo, en el período 2010-2019, China concedió a los países en desarrollo créditos por un valor de 243.000 millones de dólares, equivalente a los concedidos por Japón, Francia y Alemania juntas, y entre los diez principales países prestamistas del mundo en desarrollo, seis de ellos son proveedores emergentes (China, Rusia, India, Arabia Meridional, Kuwait y Emiratos Árabes) (Banco Mundial, 2021).

Estos países reclaman para su cooperación rasgos distintos a los de la ayuda tradicional, enfatizando la horizontalidad de las relaciones, la cercanía de las condiciones mutuas de desarrollo, la búsqueda de reciprocidad y el respeto a la soberanía de cada cual. No siempre la cooperación Sur-Sur responde a estos patrones de conducta; de hecho, en su seno existe una notable heterogeneidad, reproduciendo algunos de ellos los patrones de la ayuda tradicional (Santander y Alonso, 2017). Suele reprocharse a estos proveedores incumplir estándares acordados en el CAD (como, por ejemplo, la no vinculación de la ayuda), pero en su defensa cabría decir que son estándares en cuya definición no han participado (además de que no siempre los donantes tradicionales los cumplen).

En suma, la tendencia hacia la convergencia en los modelos de cooperación alentada por el CAD en el pasado se ha transformado en el presente en un proceso de diversificación y competencia entre modelos distintos de cooperación, muchos de ellos protagonizados por los propios países en desarrollo. Como consecuencia, los receptores de la ayuda disponen de un panorama más diversificado de posibles socios y fuentes de financiación, aunque ello sea a costa de lidiar con un sistema de cooperación más fragmentado.

El panorama descrito conduce a dos preguntas relevantes. La primera de ellas es la siguiente: ¿continúa siendo necesaria la ayuda en un mundo en donde los países en desarrollo (al menos una parte de ellos) pueden financiarse en los mercados de capital? Habrá quien responda negativamente (y esta es una de las causas de la crisis de la ayuda), pero hay dos argumentos (no excluyentes) que apuntan en dirección contraria. El primero es que sigue habiendo países en los que esa posibilidad de financiación no se encuentra accesible (o no en condiciones adecuadas): es el caso de países en condiciones de extrema fragilidad o aquellos con obstáculos estructurales a su desarrollo, como los PMA, los países en desarrollo sin salida al mar (LLDC) o los estados en desarrollo en pequeñas islas (SIDS). Una primera alternativa sería, por tanto, mantener la ayuda, aunque más enfocada hacia los países con mayor necesidad (llamaremos a esta opción modelo focalizado).

Pero, cabe también una segunda respuesta más ambiciosa: buena parte de los países desarrollados disponen de mecanismos de transferencia de renta para corregir las asimetrías territoriales en su seno (un ejemplo bien conocido es el de los fondos estructurales de la Unión Europea). No lo hacen porque las regiones no puedan acudir a los mercados de capital, sino porque hay inversiones estratégicas que solo los recursos públicos pueden promover, porque esos recursos actúan como catalizadores de otros cambios, o porque, de ese modo, se preserva la cohesión social y territorial. El sistema de cooperación para el desarrollo podría ser un modesto mecanismo para realizar esa función a escala global, aunque fuera a través de un procedimiento altamente descentralizado. Ello exige una agenda de objetivos e instrumentos diversificada, para responder a las necesidades de países en condiciones muy dispares, disponer de criterios claros de acceso a los fondos, un procedimiento de aportaciones más cercano a la mutualidad y una gobernanza inclusiva (le llamaremos modelo diversificado-compartido).

La segunda pregunta deriva de los cambios habidos en las jerarquías internacionales: ¿debemos partir del sistema existente y someterlo a mejoras incrementales o conviene una refundación de este? (Ahmed et al., 2025). Habrá quien vea en la primera opción una respuesta más cauta, que contribuye a preservar un acervo de normas y estándares que se considera valioso. Se está dispuesto a mejorar ese legado con reformas graduales, motivando además nuevas adhesiones de países a lo acordado, pero se rechaza un cuestionamiento global del sistema. Es el proceso que ha seguido el CAD con la reforma de la medición de la AOD y la creación de TOSSD. Esta opción se enfrenta, sin embargo, a la evidencia de que muchos de los nuevos proveedores de cooperación se sienten ajenos (cuando no contrarios) a ese legado y no son, ni desean ser, miembros del CAD. Imponer esa opción podría, por tanto, consolidar un sistema de cooperación fragmentado.

Alternativamente, podría pensarse en una respuesta más incluyente, que redefina el sistema de cooperación como un ámbito abierto a las visiones y capacidades de todos aquellos países con voluntad de implicarse en la acción de desarrollo, generando desde esa diversidad nuevos acuerdos sobre métricas, estándares y criterios de elegibilidad; unos acuerdos compatibles con una adecuada distribución de responsabilidades, que pueden ser diferenciadas de acuerdo con las capacidades de cada grupo de países (Bracho, 2024). Una parte de lo avanzado por el CAD podría ser útil, pero abriendo el proceso a la deliberación y el acuerdo.

4. De la gran brecha a los gradientes de desarrollo

El cambio en las jerarquías internacionales ha tenido su correlato en la creciente heterogeneidad del mundo en desarrollo. Cuando se crea la ayuda, en la década de los cincuenta, la realidad internacional aparecía marcada por la brecha entre un Norte próspero y un empobrecido Sur. El diagnóstico no era perfecto, porque muchos países (de América Latina y el Magreb) ocupaban estratos intermedios, pero se trataba de una aproximación bastante aceptable. Cerca del 60% de la población mundial, que era la que habitaba las regiones de África Subsahariana, Asia Meridional y Asia Oriental, tenía una renta per cápita que apenas suponía el 7% de la existente en Estados Unidos5. Y lo que es peor, su evolución en el tiempo auguraba una profundización de las diferencias. En el período 1870-1950, Estados Unidos había logrado multiplicar su renta per cápita por tres y Europa Occidental por dos, mientras las tres regiones pobres antes mencionadas apenas habían logrado incrementar su PIB per cápita en un 16%. La ayuda nace como instrumento para atenuar esa profunda brecha.

Desde entonces los países han seguido trayectorias dispares. En relación con el PIB per cápita de Estados Unidos, entre 1950 y 2022, África Subsahariana se empobreció al disminuir su cuota del 8,7% al 5,7%; mientras que Asia Oriental y Asia Meridional siguieron la tendencia opuesta, pasando del 7%, en ambos casos, al 37% y 14%, respectivamente. América Latina mantuvo su condición de región de renta media, estabilizando su PIB per cápita en torno a un cuarto del de Estados Unidos, y los países MENA (por el acrónimo en inglés de Oriente Medio y Norte de África) ascendieron del 15% al 34%, aunque con diferencias entre sus miembros.

Como consecuencia de este proceso, países que no hace mucho eran receptores de ayuda internacional se presentan hoy como economías pujantes. Algunos han pasado a ser miembros de la OCDE (como México, Chile, Colombia o Costa Rica), mientras que otros se encuentran a la espera de ese proceso; los hay que, pese a sus carencias iniciales, han activado un impresionante proceso de crecimiento, convirtiéndose en mercados atractivos para los inversores internacionales (como Indonesia, Vietnam o Filipinas); finalmente, un grupo de ellos ha alcanzado la condición de nuevas potencias (como China, India, México o Brasil). Siguen existiendo notables diferencias entre los países más ricos y los más pobres del planeta, pero entre ellos, en lugar de una profunda sima, lo que existe es un territorio poblado, un mundo de gradientes de desarrollo, con numerosos países ocupando niveles intermedios. En este contexto, ¿hay espacio para la ayuda?

Cabrían tres potenciales respuestas. La primera la ofrecen aquellos donantes que se proponen redefinir la dualidad originaria de la ayuda, pero limitando de manera más estricta la relación de países receptores. Se trataría de volver a lo básico y orientar los recursos hacia aquellos países en crisis humanitarias, en contextos de alta fragilidad o con evidentes obstáculos estructurales para su desarrollo (como los PMA). Es decir, aquellos países más necesitados, donde se concentra el grueso de la pobreza global. Esta opción supondría convertir a la ayuda en una política especializada en el combate contra la pobreza extrema, en la provisión de ayuda humanitaria y, acaso, en las tareas de reconstrucción del estado (lo propio del modelo focalizado).

Una segunda respuesta es la de aquellos que consideran que, una vez difuminada la brecha Norte-Sur, la cooperación debe orientarse no tanto a lo que diferencia a los países, cuanto a lo que les une, aquello para lo que mutuamente se necesitan, que es la provisión de bienes públicos internacionales (BPI)6. El tránsito hacia esta opción se ha visto respaldado por los efectos generados por la COVID-19 (Calleja et al., 2022). Dado que muchos BPI (como la paz, la estabilidad financiera, la salud global o la defensa del clima y la biodiversidad) son claves para el progreso, es razonable asumir que parte de la financiación para el desarrollo se oriente a garantizar su provisión, preferentemente a través de instancias multilaterales. En un cálculo no muy preciso, el CAD nos recuerda que, como media del período 2016-2020, cerca del 57% de la AOD se dedica a los BPI, cuando diez años antes apenas suponía el 30% (Elgar et al., 2023). Ahora bien, la coincidencia entre agendas no es perfecta: ni todos los BPI tienen impacto de desarrollo, ni todos los objetivos de desarrollo tienen naturaleza de BPI; lo que hace que esta opción (que denominamos modelo de bienes públicos) deje fuera de foco importantes objetivos de desarrollo. Ello provoca, al tiempo, un cambio en la lógica de la política: mientras la de desarrollo tiene propósitos redistributivos y persigue beneficiar preferentemente a los países más pobres, la agenda de bienes públicos se propone corregir externalidades, y beneficia tanto a los países pobres como a los ricos.

Por último, cabría una tercera opción, que entiende la cooperación como un instrumento al servicio de una agenda de desarrollo compleja, que tiene como misión acompañar a los países en sus respectivos procesos de desarrollo (fundamentalmente endógenos), atenuando los obstáculos y corrigiendo las asimetrías de los mercados internacionales. Es decir, una política que debe desplegarse, por tanto, en las múltiples dimensiones del desarrollo, adaptando sus prioridades e instrumentos a las diversas etapas por las que los países transitan; una política abierta a la contribución de todos los países en condiciones de aportar (no solo a los países ricos), que adopta una perspectiva transformadora a largo plazo (y no solo asistencial) y que fija criterios compartidos de asignación, con un elevado protagonismo de las instancias multilaterales (es la opción del modelo diversificado-compartido).

Aunque hay argumentos para respaldar cada una de las opciones, solo la tercera pone en uso el conjunto de las capacidades de los países, cualquiera que sea su nivel de renta, al servicio de la agenda internacional del desarrollo desde una perspectiva de corresponsabilidad y respeto mutuo. Todos son convocados a ese esfuerzo colectivo, porque se asume que no hay país tan pobre que no tenga experiencias valiosas que aportar, ni tan rico como para vivir de espaldas a los demás. Aplicando la lógica de la mutualidad —defendida también por la iniciativa de Global Public Investment (Glennie, 2025)—, habrá países que sean donantes netos, y otros, receptores netos, al estilo de lo que ya sucede con los fondos estructurales europeos y con algunos organismos internacionales (como el Global Fund o el Adaptation Fund).

5. Múltiples objetivos, diversas narrativas

El propósito originario de la ayuda era inequívoco: hacer converger las condiciones del Sur empobrecido con las del Norte próspero, recurriendo para ello a la transferencia de capital y conocimientos técnicos acumulados por los países ricos. El enfoque encontraba respaldo en los postulados de la entonces naciente teoría del desarrollo (Nurkse, 1953; Rosenstein-Rodan, 1943, o Myrdal, 1957, entre otros). Inspirada por la teoría de la modernización, esta visión asumía, además, que el crecimiento económico era el tractor del resto de los cambios (sociales, políticos y culturales) implícitos en el proceso de desarrollo y que los países ricos constituían el modelo referencial al que los países pobres debían aspirar.

En la actualidad ninguno de estos supuestos se sostiene. Sabemos que el desarrollo es un proceso complejo que se despliega en diversas dimensiones de forma no necesariamente armónica; sabemos, asimismo, que la experiencia de los países desarrollados, lejos de ser modélica, es fuente de problemas (como los ambientales) que conviene evitar; y, sabemos, también, que no existe una única senda de desarrollo, sino muchas, siendo igualmente diversos los factores que las determinan. La certidumbre del pasado ha sido sustituida por un marco de propuestas más complejo y específico para cada realidad nacional (Rodrik, 2009; Alonso, 2024): ello condujo a la ayuda internacional a una dolorosa orfandad teórica.

La reacción a este vacío adoptó una doble faceta. Por una parte, los donantes tendieron a reenfocar su ayuda hacia las dimensiones sociales (salud, educación, pobreza) en donde su contribución parecía más inequívoca. En ese proceso influyó tanto la presión de las ONG, que operan en estos campos, como el deseo de los donantes de ganar reputación internacional, subrayando el contenido social de su ayuda. Puede pensarse que el cambio está justificado por los déficits sociales acumulados en los países en desarrollo, pero lo cierto es que ese proceso ha provocado una reducción de los componentes transformadores y de largo plazo de la ayuda, en beneficio de los más asistenciales y de corto plazo.

La falta de certidumbre sobre los determinantes del desarrollo tuvo una segunda consecuencia: la ampliación progresiva de la agenda, incorporando más objetivos a la acción de desarrollo. A ello ayudó, también, la proliferación de actores en su seno, con visiones y prioridades diferentes. Así, junto a los propósitos fundacionales de combatir la pobreza y las desigualdades, hoy se consideran como objetivos igualmente obligados la promoción de la salud y la educación, el fortalecimiento institucional y el buen gobierno, la equidad de género y la consolidación democrática, el diálogo social y la diversidad cultural, la construcción de la paz o la sostenibilidad ambiental, entre otros.

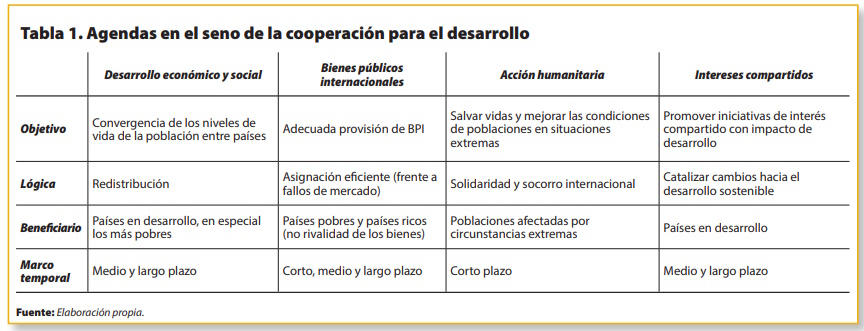

Nadie duda de la relevancia de los propósitos evocados, pero ha de reconocerse que remiten a ámbitos de trabajo diferenciados. Difieren en las lógicas que los justifican, el marco temporal en el que operan y en los criterios de asignación de los recursos. La integración indiferenciada de todas esas agendas bajo un único marco puede ser fuente de confusión, por ello cabría distinguir, cuando menos, cuatro grandes agendas (Tabla 1).

Por una parte, está la agenda tradicional de la ayuda, orientada a combatir la pobreza y promover el bienestar económico y social de los países en desarrollo. El campo en el que se define esta agenda es el propio de la redistribución, concibiendo la ayuda como un sistema descentralizado (y, por tanto, subóptimo) de redistribución de las oportunidades de progreso a escala internacional. Acorde con esta naturaleza, la asignación de los recursos debe responder a patrones de progresividad (dando más a quien menos tiene). Es, además, una agenda concebida a medio y largo plazo, que es el marco temporal en que cabe esperar resultados de desarrollo.

Una segunda agenda remite a la provisión de bienes públicos internacionales, que opera no tanto en el ámbito de la redistribución cuanto en el de la asignación de bienes generadores de altas externalidades. La asignación eficiente de recursos en este caso puede no responder a un criterio de carencia (o de necesidad) del país, bien sea porque la inversión haya de realizarse a escala internacional (por ejemplo, el desarrollo de una vacuna contra la malaria), bien porque su eficacia requiera concentrar el esfuerzo en países distintos a los más pobres (por ejemplo, las tareas de mitigación, que deben concentrarse en los principales emisores). De acuerdo con la naturaleza no rival de los bienes que generan, los beneficios de esta agenda alcanzan tanto a los países ricos como a los pobres, aunque no necesariamente en similar medida.

Una tercera agenda es la que se relaciona con la acción humanitaria, de creciente relevancia debido a la sucesión de conflictos, catástrofes y episodios climáticos extremos. Integran esta agenda las medidas relacionadas con la gestión de los riesgos, las tareas de construcción de la paz, las respuestas frente a catástrofes y conflictos o la acogida de población refugiada. Aunque el enfoque del «triple nexo», acordado en la Cumbre Humanitaria de Estambul, demande vincular las agendas de desarrollo, paz y seguridad y acción humanitaria, esta última define un campo con rasgos diferenciales. Su fundamentación última está asociada al principio de prevención y socorro, y tiene como propósito salvar vidas o mejorar las condiciones de poblaciones aquejadas por riesgos extremos de supervivencia. Es, pues, un campo de acción que se despliega a corto plazo y con una financiación altamente concesional (preferentemente, donaciones).

Habría una cuarta agenda cuyo campo de acción suscitaría más controversia: se trata de la que se despliega en el espacio de coincidencia entre los intereses económicos (y eventualmente políticos) del donante y del receptor, en acciones con impacto en los procesos de desarrollo sostenible. A este campo remite la cooperación Sur-Sur; y es también el que justifica el perímetro de TOSSD, integrando intervenciones que generan impactos positivos directos sobre el desarrollo sostenible, aunque este no sea su primer o único objetivo. A la prevalencia de esta agenda es a lo que se refieren los defensores de promover narrativas transaccionales en el ámbito de la ayuda.

Aunque pertinente, es esta una agenda delicada, en la que la reciprocidad puede quedar fácilmente distorsionada por las asimetrías de poder y recursos existentes entre los países (más agudas en la cooperación Norte-Sur que en la Sur-Sur), que pueden hacer pasar como mutuos, intereses propios del donante de dudosa conexión con el desarrollo (por ejemplo, el control de fronteras frente a la migración).

En este campo, hay dos líneas de acción polémicas que parecen haber cobrado relevancia en los últimos tiempos. Una de ellas es la senda de securitización de la ayuda: es decir, el empleo de los recursos de la ayuda al servicio de objetivos de seguridad nacional (real o supuesta) del donante. Aunque en varios ámbitos se percibe esta tendencia, el caso más ejemplar lo representa el tratamiento otorgado a la migración (Pinyol-Jiménez, 2025). Presentada como una amenaza para la seguridad del país de acogida, se utilizan los recursos de la ayuda para aminorar la presión migratoria, sea reforzando los mecanismos de control de fronteras en origen, los acuerdos de devolución o el pago a terceros países para que acojan a la población en situación irregular. La Unión Europea ha hecho un uso intensivo de esta política, en su afán por controlar la inmigración (Kumar, et al., 2025).

La segunda línea de acción responde al ya señalado protagonismo ascendente de los actores privados en la acción de desarrollo. No cabe cuestionar el propósito (deseable) de alinear la inversión privada con los objetivos de desarrollo sostenible, sino la asunción (mucho más discutible) de que la movilización de capital privado deba ser un propósito universal para la ayuda y el criterio con el que juzgar la ayuda «inteligente». Puede estar justificado apelar a las posibilidades de la financiación blending y las operaciones de reducción del riesgo inversor (a través de las garantías, por ejemplo) como vía para movilizar recursos adicionales, pero el objetivo debería ser el impacto de desarrollo, no la movilización de recursos en sí misma.

Existen diferencias entre las agendas mencionadas, pero también se producen entre ellas solapamientos y conexiones, que permiten que unas y otras se puedan reforzar y complementar mutuamente. En ese contexto hay quienes consideran que la opción más adecuada para el futuro es adoptar un enfoque integrado (tipo Agenda 2030), como vía para un mejor aprovechamiento de las interdependencias entre los distintos ámbitos. Otros, por el contrario, consideran que esa opción propicia que unas agendas vampiricen a otras, por lo que reclaman autonomía para cada una de ellas (especialmente para la humanitaria y la de sostenibilidad). Frente a ambas opciones cabría pensar en una tercera en la que, si bien se asume que la cooperación debe ser una envolvente de las cuatro agendas, se reclama que se fijen compromisos, recursos y reportes diferenciados, para permitir una narrativa y un seguimiento específico de cada una de ellas (Melonio et al., 2022).

6. Más allá de la AOD

La AOD constituye una métrica reconocible, pero demasiado estrecha para captar la diversidad creciente de formas de financiación del desarrollo. Su contenido fue definido a inicios de la década de los setenta a partir de tres criterios básicos: i) el objetivo de promoción del desarrollo al que deben contribuir los fondos; ii) el origen oficial de los recursos y su umbral mínimo de concesionalidad (establecido en un 25 % respecto de las condiciones de mercado), y iii) la existencia de reglas de elegibilidad (y de graduación) asociadas a la renta per cápita de los países. Esos criterios se han mantenido hasta el presente con ligeras adaptaciones; algunas de ellas controvertidas, como admitir que los donantes contabilicen como AOD recursos que ni siquiera salen de sus fronteras, algo que ha adquirido relevancia por la escalada en los costes de acogida de población refugiada. Para los críticos, admitir este tipo de componentes es una forma de sobredimensionar la AOD y dañar su credibilidad.

En los últimos tiempos, el reporte de la AOD se ha visto además desafiado por tres factores: la caída de los tipos de interés, que dañaba el criterio acordado de determinación de la concesionalidad; la amplia gama de instrumentos financieros disponibles (como capital, cuasicapital o garantías), que no estaban bien tratados en los sistemas de reporte, y la ambición de la Agenda 2030, que aconsejaba ampliar el foco más allá de la AOD. Para afrontar estos desafíos, el CAD decidió en 2012 impulsar un proceso de reforma de sus procedimientos de reporte. Dentro de ese proceso, se revisaron los criterios de cómputo de las operaciones de paz, de acogida de refugiados o de operaciones de alivio de la deuda, pero los dos cambios más sustantivos aluden a la medición de la concesionalidad y al registro de las operaciones de apoyo al sector privado.

La estimación de la concesionalidad se había definido a inicios de la década de los setenta a través de la determinación de una tasa de descuento fija de referencia (del 10%) y del recurso a un sistema de valoración basado en los flujos netos, donde del valor facial de los créditos había que deducir los reembolsos de operaciones precedentes. Las circunstancias de los mercados financieros, sin embargo, habían alejado los tipos de interés respecto de aquella tasa de descuento, permitiendo que algunos donantes reportasen como AOD créditos que, no obstante, se concedían en condiciones próximas a las de mercado. Para evitarlo se definieron tasas de descuento más realistas y diferenciadas por grupos de países y se ha transitado hacia un sistema de valoración basado en el componente de donación de cada operación (el grant equivalent)7. De este modo se homogenizó el tratamiento de donaciones y créditos y se eliminó el efecto distorsionador que sobre los compromisos de cada año generaban los reembolsos de créditos precedentes, si bien a costa de perder la referencia del total de flujos transferidos. Restan, sin embargo, dudas acerca del procedimiento de medición de la concesionalidad elegido (distinto al del Banco Mundial), permanece la sospecha de que las nuevas tasas de descuento sobrevaluan la ayuda y, sobre todo, subyace la convicción de que se perdió una oportunidad para explorar un sistema de medición que no gravite solo sobre el «esfuerzo del donante» (aproximado a través de la concesionalidad) y dé más importancia al impacto de desarrollo de los flujos.

A una ambigüedad similar conduce el tratamiento otorgado a las operaciones de apoyo al sector privado (PSI, por sus siglas en inglés), que condujo a habilitar dos procedimientos posibles de medición: uno a través de las instituciones que se dedican a esta tarea (especialmente, las instituciones financieras de desarrollo), y otro referido a los instrumentos empleados (créditos, capital, garantías e instrumentos híbridos). Además, el cómputo remite a dos conceptos difíciles de precisar: por una parte, la adicionalidad de los fondos; y, por otra, la concesionalidad de los recursos, que es más difícil de determinar en operaciones de rentabilidad variable. Es todavía pronto para juzgar las consecuencias del procedimiento elegido, pero hay voces que sugieren que a través de esta vía se está propiciando una adscripción de la AOD a actividades de rentabilidad privada (Craviotto, 2023).

Más allá de estas reformas, el problema central es que el propio concepto de AOD deja fuera importantes mecanismos de financiación del desarrollo. Buena parte de las inversiones que demandan las transiciones climática, digital y productiva del mundo en desarrollo habrán de respaldarse con instrumentos de financiación oficial de muy diverso grado de concesionalidad, muchos de ellos ajenos a la AOD. Para un amplio espectro de países de renta media, este tipo de flujos pueden ser más relevantes que la ayuda; y lo podrían ser todavía más si la banca multilateral de desarrollo avanza en su política de modernización y reformas, tal como sugiere el G-208.

Estos hechos fueron los que llevaron al CAD a crear TOSSD como una métrica, complementaria a la AOD, pero de perímetro más amplio. La nueva medida acoge el conjunto de los recursos movilizados con apoyo oficial que tienen impacto directo en el desarrollo sostenible, cualquiera que sea su nivel de concesionalidad. Constituida sobre dos pilares básicos (recursos transfronterizos y gastos referidos a los desafíos y bienes públicos globales), la métrica incorpora, como tercer componente, la estimación de los recursos privados movilizados con apoyo público. Las cifras reportadas en 2023 (544 millardos de dólares) confirman la amplitud del perímetro de TOSSD, que multiplica por 2,4 los recursos canalizados como AOD (223 millardos) (el multiplicador sería de 2,1 si se excluyen los recursos privados movilizados).

La creación de TOSSD perseguía un doble propósito: ofrecer un mapa más completo y transparente de los recursos financieros movilizados con apoyo oficial para el desarrollo sostenible, y crear una métrica universal, capaz de acoger las contribuciones de los donantes tradicionales y de los proveedores de cooperación Sur-Sur. El grado en el que se han conseguido estos objetivos es, sin embargo, muy limitado. La transparencia ha quedado empañada por la ambigüedad de algunos criterios de elegibilidad adoptados en el registro, además de cuestionarse que los recursos privados movilizados sean parte de una métrica de financiación oficial. Tampoco se ha logrado que la generalidad de los países en desarrollo reconozca TOSSD como una métrica compartida (aunque Naciones Unidas haya asumido el pilar 1 como indicador de seguimiento de la Agenda 2030). Que TOSSD haya nacido en el seno de un organismo exclusivo (como el CAD) ha podido influir en este resultado. La reciente creación del IFT para seguir la nueva métrica, con una membresía ajena al CAD, pretende ser un intento tardío de purgar ese pecado, pero no se ha logrado evitar que se perciba la nueva plataforma como una criatura de la OCDE. Crear una métrica integradora en un sistema de cooperación complejo no solo requiere una adecuada fundamentación técnica, sino también legitimación de origen, algo que en este caso está en duda.

7. Gobernanza del sistema

El sistema de ayuda expresa en su origen la hegemonía incontestable de las potencias occidentales en el mundo de la posguerra. Eran estos países los que, de forma voluntaria y, en buena medida, discrecional, transferían los recursos y conocimientos necesarios para sustentar el progreso de los países en desarrollo. A esta visión subyace una mezcla de mala conciencia y de arrogancia, de altruismo y de poder, con una inocultable impronta neocolonial. Se dividía al mundo, como en aquella experiencia del pasado, en dos realidades diferenciadas (países desarrollados vs. países en desarrollo), otorgando a los primeros la condición de modelo referencial al que debían aspirar los segundos. La ayuda pretendía contribuir a ese proceso, poniéndose al servicio de un propósito uniformador, de erradicación de la singularidad, para hacer del otro una realidad semejante a la propia. Todo ello respaldado por el seductor poder del lenguaje técnico, que atribuía a los países ricos los saberes, las técnicas y los recursos necesarios para incubar el progreso del Sur (Ferguson, 1994).

Esta visión se tradujo en una gobernanza controlada por los donantes; aunque no siempre fue así. Los primeros pasos para crear un sistema de cooperación al desarrollo atribuían a la acción multilateral (y a Naciones Unidas) un mayor protagonismo. A ello responde la creación de la FAO, en 1944, para combatir el hambre; del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en 1944, para financiar proyectos de inversión; del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de Naciones Unidas, aprobado en 1945 (aunque activado en 1949) para financiar proyectos; del Fondo Especial de Naciones Unidas, en 1957, con la misión de favorecer la asistencia a los países en desarrollo, o de la Asociación Internacional de Fomento, en 1960, en el seno del Banco Mundial, con similar propósito y, en parte, para restar relevancia al Fondo Especial.

Sin embargo, el recrudecimiento de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución cubana hicieron que Estados Unidos, y con él otros donantes, optasen por reforzar el control sobre la ayuda internacional, tratando de ponerla al servicio de sus intereses estratégicos, creando o fortaleciendo las instituciones nacionales encargadas de su gestión. Nacen así las primeras agencias de desarrollo y se funda, en 1960, en el seno de lo que después será la OCDE, el Development Assistance Group, que es el antecedente del CAD, un órgano de coordinación bajo control de los donantes. Este organismo, se convertirá, desde los años sesenta, en el centro de la gobernanza del sistema de ayuda internacional, desplazando a Naciones Unidas.

A lo largo de su trayectoria, el CAD ha hecho una gran labor para mejorar el reporte y la fijación de estándares para la AOD. No obstante, el mundo ha cambiado y hoy la cooperación al desarrollo ya no es una tarea exclusiva de los países ricos. Un amplio número de países en desarrollo, que no son miembros del CAD (y no es esperable que lo sean), despliegan políticas propias de cooperación para el desarrollo. Muchos de estos países tienen ya (o están llamados a tener) una creciente relevancia en la financiación del desarrollo y son portadores de modelos distintos de cooperación. Es necesario, por tanto, definir un marco de gobernanza del sistema de cooperación que acoja y represente esa diversidad. Debido a su capacidad técnica y experiencia, el CAD debe ser parte de esa respuesta, pero claramente no es la solución buscada, dada la condición selectiva de su membresía. Tampoco parece que lo sea el más abierto e inclusivo Development Cooperation Forum (DCF) en su actual configuración, porque carece del mandato y los recursos para ello.

Así pues, ninguna de las plataformas de diálogo y coordinación hoy existentes cumplen los requisitos —de eficacia, inclusión, legitimidad y transparencia— que reclama una adecuada gobernanza. El CAD de la OCDE es eficaz pero poco representativo; el Development Cooperation Forum, de Naciones Unidas, es más incluyente, pero carece de la capacidad para establecer estándares y dar seguimiento a lo acordado; el Global Partnership es débil y concentrado en la agenda de eficacia, y el recién creado International Forum on TOSSD tiene limitado su mandato al ámbito de esa nueva métrica. Es difícil imaginar una respuesta institucional que se superponga a las ya mencionadas, por ello debe pensarse en un proceso que permita avanzar desde lo existente hacia una mejora de la gobernanza global, que necesariamente debería estar anclada en Naciones Unidas. Una vía sería a través del establecimiento de programas de trabajo conjuntos entre las plataformas existentes, y particularmente entre DCF y CAD, sobre métricas, estándares y criterios de elegibilidad y graduación que vayan más allá del PIB per cápita. De forma paralela, debería avanzarse hacia el mayor protagonismo de Naciones Unidas en la gobernanza del sistema, probablemente a través de un programa interagencial —que incluya al Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas (DESA), la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) o el Banco Mundial, entre otros— que apoye a ese proceso de convergencia, al tiempo que se promueve alguna forma de diálogo intergubernamental sobre el tema.

8. Consideraciones finales

Hemos partido de reconocer que la ayuda atraviesa una crisis constitutiva. Más allá de las circunstancias adversas (ofensiva neoconservadora y reajustes presupuestarios), lo que está en cuestión es la capacidad del sistema para responder a los cambios producidos en las estructuras del sistema internacional, en la realidad de los mercados y en la experiencia del desarrollo.

En un ejercicio deliberativo como el realizado en estas páginas emergen tres modelos posibles hacia los que orientar la reforma. Se trata de tres tipos ideales, en el sentido weberiano, que no pretenden reflejar la realidad, sino configurar referentes que ayuden a la clarificación. Debería ser común a los tres modelos avanzar hacia la decolonización del sistema de cooperación, para asentar las relaciones en un mayor equilibrio en la distribución de voz y oportunidades en el sistema internacional, preservando el respeto a la identidad y a los criterios valorativos del progreso propios de cada cual. Es difícil conseguir ese equilibrio en un sistema que se apoya en las asimetrías en recursos y capacidades entre los países. Por ello, avanzar en esa senda supone dar pasos, por modestos que sean, hacia un sistema en el que se reconozcan derechos y obligaciones por parte de los países y puedan construirse compromisos vinculantes. Una vía para ello es dotar de mayor peso a un reformado marco multilateral (hoy en crisis) y definir alguna fuente de financiación asociada a figuras impositivas acordadas globalmente. La reforma más amplia del sistema de financiación del desarrollo es, pues, parte de la tarea pendiente.

Más allá de este elemento común, los modelos identificados difieren en sus rasgos básicos (Tabla 2). La opción más fácil y accesible es la que conforma el modelo focalizado, que descansa en la definición más selecta de los países beneficiarios y en una acotación de la agenda para brindar ayuda humanitaria y combatir la pobreza extrema. Para avanzar hacia este modelo, los donantes deberían establecer criterios convenidos de asignación de los recursos, de modo que se garantizase la focalización demandada y se favoreciera la coordinación entre ellos. Cabría avanzar hacia este modelo a través de un proceso de reformas incrementales del sistema de ayuda, sin grandes alteraciones en su actual estructura de gobernanza. La fundamentación de este modelo descansa en el reconocimiento universal de las obligaciones de socorro y asistencia, que está en la base del derecho de gentes (Rawls, 1999); y su narrativa es la más apoyada y mejor entendida por parte de la opinión pública (Kumar et al., 2025). A favor de esta opción está, además, la búsqueda del aprovechamiento de unos recursos que se consideran limitados, orientándolos hacia donde son más necesarios; en su contra cabría decir que esta opción supone que la cooperación renuncie a una agenda de desarrollo más integral y transformadora, dejando a muchos países desasistidos.

La segunda opción supone transitar hacia un modelo en el que la cooperación se centre en los desafíos compartidos, contribuyendo a la provisión de aquellos bienes públicos internacionales más cruciales para el desarrollo sostenible. Supone esto un cambio importante en la lógica del sistema de cooperación, que pasaría de una agenda de distribución a otra orientada a la corrección de las externalidades. Aunque la agenda es mejor entendida en la academia que por la opinión pública, la respuesta a intereses y desafíos comunes genera una narrativa sólida9. Dado el ámbito de los BPI, el tránsito hacia este modelo exigiría sobrepasar el perímetro de la AOD, otorgando un mayor protagonismo a las instancias multilaterales (regionales o globales); a cambio, en el seno de los países perderían funcionalidad las agencias de desarrollo en beneficio de la pluralidad de departamentos ministeriales implicados. Entre los inconvenientes de esta opción se encuentra la relegación de los componentes distributivos, que son esenciales en la agenda de desarrollo y que no necesariamente quedan recogidos en una agenda de BPI.

Por último, la tercera opción es la más compleja y la que requiere un esfuerzo reformador de mayor calado, pero a cambio es la que ofrece a la cooperación un campo más amplio y mayor ambición transformadora. Se asume que la función de la cooperación es acompañar a los países en sus procesos de transformación, teniendo en cuenta las necesidades dispares de cada cual, lo que obliga a asumir una agenda compleja y a gestionar la diversidad. Ello demanda recursos que procedan de fuentes diversas (más o menos concesionales, según los casos) y una pluralidad de objetivos, que van desde cubrir carencias básicas, en los casos de mayor necesidad, a actuar como un elemento catalizador de los cambios, en los casos de mayor desarrollo. Para desplegar su función, el sistema debe abrirse a la aportación de todos los países, en la medida de sus capacidades, aunque no todos ellos vayan a ser potenciales receptores de los recursos; y debe avanzarse hacia la identificación de alguna fuente de recursos basada en impuestos globales. La AOD podría seguir existiendo como política específica de los donantes de la OCDE, pero acogida a un marco más amplio de acuerdos que compatibilice unos estándares mínimos compartidos, con reglas diferenciadas según las capacidades de los países.

La funcionalidad de este modelo exige otorgar al sistema multilateral un mayor protagonismo en la gestión de la cooperación, pero preservando una cuota significativa (aunque menor) para la acción bilateral, para que los países expresen sus afinidades y transfieran sus experiencias. Se asume que la acción de desarrollo debe contemplar las cuatro agendas que hoy operan en la cooperación y reconocer los fundamentos éticos de cada una: deber moral, responsabilidad moral, interés común e interés mutuo (Chattterjee, 2004). Este sistema requiere una gobernanza inclusiva y representativa, que en el futuro debe estar, necesariamente, anclada en Naciones Unidas.

Referencias bibliográficas

Ahmed, M.; Calleja, R. & Jacquet, P. (eds.) (2025). The future of oficial development assistance. Incremental improvements or radical reforms? Washington, Centre for Global Development, https://www.cgdev.org/sites/default/files/future-official-development-assistance-incremental-improvements-or-radical-reform.pdf

Alonso, J. A. (2025). La ayuda internacional: hacia la renovación o la progresiva irrelevancia. Información Comercial Española, 939, 149-167.

Alonso, J. A. (2024). El nuevo rostro de la economía del desarrollo, Información Comercial Española, 934, 9-30.

Alonso, J. A. (2012). From aid to global development policy, DESA Working Papers No. 121. Department of Economic and Social Affairs.

Alonso, J. A. & Glennie, J. (2016). What is development cooperation?, Development Cooperation Form Policy Brief 1, https://www.effectivecooperation.org/sites/default/files/documents/2016_dcf_policy_brief_no.1.pdf

Alonso, J. A. & Gutierrez, R. (2025). Pathologies of inequality in Latin America. Challenges and consequences, Berlin, De Gruyter.

Aly, H.; Gulrajani, N. & Pudussery, J. (2024) Dialogue #1: Crafting a new rationale for northern donorship. Donors in a post-aid world series. London: ODI Global (https://odi.org/en/publications/dialogue-1-crafting-a-new-rationale-for-northern-donorship/).

Bracho, G. (2017). ‘The Troubled Relationship of the Emerging Powers and the Effective Development Cooperation Agenda’. DIE Discussion Paper 25/2017.: https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_25.2017.pdf

Bracho G. (2025). In search for metrics in a Post-North-South international development cooperation agenda, in Ahmed et al., 2025.

Calleja, R.; Cichocka, B.; Gavas, M. & Pleek, S. (2022). A global development paradigm for a World in crisis, Washington, CGD Policy Paper 275, https://www.cgdev.org/sites/default/files/global-development-paradigm-world-crisis.pdf

Chatterjee, D. K. (ed.) (2004). The ethics of assistance. Morality and the distant needy, Cambridge, Cambridge University Press.

Craviotto, N. (2023). Aid under threat. The shadowy business of private sector instruments. Eurodad. https://www.eurodad.org/aid_under_threat.

DAC (2025): Cuts in official development assistance: OECD projections for 2025 and the near term, Policy Brief, June, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/06/cuts-in-official-development-assistance_e161f0c5/8c530629-en.pdf

Elgar, K.; Ahmad, Y.; Bejraoui, A.; Carey, E.; Choudhury, M.; De Paepe, G. (2023), “The role of development co-operation in the provision of global public goods”, OECD Development Co-operation Working Papers, No. 111, OECD Publishing, Paris.

Ferguson, J. (1994). The Anti-Politics Machine. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Glennie, J. (2020): The future of aid. Global Public Investment, London, Routledge.

Glennie, J. (2025): The birth of global public investment. Mutual interest and mutuality in 21st century international public finance, Global Cooperation Institute.

Gulrajani, N. (2022). Development narratives in a post-aid era. Reflections on implications for the development effectiveness agenda, UNU-WIDER Working Paper 2022/149.

Hackenesch, C.; Hogl, M.; Ohler, H. & Burni, A. (2022) ‘Populist Radical Right Parties’ Impact on European Foreign Aid Spending’ Journal of Common Market Studies 60(5): 1,391–1,415 (https://doi.org/10.1111/jcms.13308).

Hulme, D. (2016). Should rich nations help the poor? Cambridge, Polity press.

Kenny, C. & Yang, G. (2021). Why do some donors give more aid to poor countries? Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/why-do-some-donors-give-more-aid-poor-countries

Kharas, H. & Rogerson, A. (2012). Horizon 2025. Creative destruction in the aid industry, ODI Report, London, ODI.

Kharas, H. & Rogerson, A. (2017). Global development trends and challenges. Horizon 2025 revisited. ODI Report, London, ODI.

Kharas, H.; Makino, K. & Jung, W. (2011). Catalyzing development. A new vision for aid. Washington, Brookings Institution.

Klingebiel, S. & Sumner, A. (2025): Four futures for a global development cooperation system in flux. Policy at the intersection of geopolitics, norm contestation and institutional shift”, IDOS Policy Brief 11/2025.

Klingebiel, S.; Mahn, T. & Negre, M. (2016). The fragmentation of aid: concepts, measurements and implications for development cooperation London, Palgrave Macmillan.

Kumar, C.; Hargrave, K.; Craviotto, N. & Pudussery, J. (2025). The case for development. Exploring new narratives for aid in the context of the EU’s new strategic agenda, ODI Europe Research Report. https://media.odi.org/documents/Full_Report_The_Case_for_Development.pdf

Lopes, C. (2024): The self-deception trap. Exploring the economic dimensions of charity dependency within Africa-Europe relations, London, Palgrave Macmillan.

Martens, B.; Mummert, U.; Murrell, P. & Seabright, P. (2008). Institutional economics of foreign aid, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

Mawdsley, E. (2012): From recipients to donors. Emerging powers and the changing development landscape, London, Zed Books.

Melonio, T.; Naudet, J. D. & Rioux, R. (2024) Double Standards in Financing for Development. AFD Policy Paper No. 14. Agence Française de Développement, 2024. www.afd.fr/en/ressources/double-standards-financing-development

Myrdal, G. (1970). The challenge of world poverty. A world anti-poverty program in outline, New York, Vintage Books.

Myrdal, G. (1957), Economic theory and underdeveloped regions, London, Duckworth.

Nurkse, R. (1953). Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford, Oxford University Press.

Pinyol-Jiménez, G. (2025). La securitización de la política de emigración y asilo de la Unión Europea, (199-2024). Una aproximación desde la Escuela de Copenhague, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch.

Rawls, J. (1999). The law of peoples, Cambridge Mass, Harvard University Press

Ritchie, E. (2020). New DAC Rules on Debt Relief – A Poor Measure of Donor Effort (CGD Working paper No. 553). Center for Global Development. https://www.cgdev.org/publication/new-dac-rules-debt-relief-poor-measure-donor-effort

Rodrik, D. (2007). One economy, many recipes. Globalization, institutions, and economic growth, Princeton, Princeton University Press.

Rosenstein-Rodan, P. (1943). «Problems of Industrialization of Eastern and South- Eastern Europe». Economic Journal v. 53, n.º 210/211, 1943, pp. 202-11.

Santander, G. & Alonso, J. A. (2017). «Perceptions, identities and interests in South-South cooperation: the cases of Chile, Venezuela and Brazil», Third World Quarterly, 39 (10), 1923-1940.

Severino, J. M. & Ray, O. (2009). The End of ODA: Death and Rebirth of a Global Public Policy – CGD Working Paper 167. Center for Global Development.

Streeck, W. & Thelen, K. (Eds.). (2005). Beyond continuity: Institutional change in advanced political economies. Oxford University Press.

Sumner, A. & Mullett, R. (2013). The future of foreign aid. Development cooperation and the new geography of global poverty, London, Palgrave Macmillan.

Weber, M. (2017). Methodology of social sciences, London, Routledge.

World Bank (2021): A changing landscape. Trends in official financial flows and the aid architecture, Washington, The World Bank.

Ziai, A. (2016). Development discourse and global history. From colonialism to the sustainable development goals, New York, Routledge.

Notas:

1- La Administración Trump ha anunciado su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), al tiempo que programa reducir sus aportaciones a, entre otros, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

2- Una definición de la cooperación al desarrollo se encuentra en Alonso y Glennie (2016). La ayuda es una parte de ese sistema de cooperación, que articula la contribución de los donantes que siguen los sistemas de cómputo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

3- Klingebiel y Sumner (2025) ensayan una clasificación de esas reformas del sistema de ayuda de acuerdo con la taxonomía de cambio institucional evolutivo sugerido por Streeck y Thelen (2005), pero el modelo que mejor caracteriza ese proceso es el de «alta inercia institucional» (Alonso y Gutiérrez, 2025).

4- Véase: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

5- Véase Maddison Project Database 2023: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2023.

6- Aunque el término más habitual es el de bienes públicos globales, se optará aquí por denominarlos bienes públicos internacionales (BPI), porque parte de ellos no alcanzan un nivel global: son bienes públicos regionales o, simplemente, transfronterizos.

9- Distinguimos los «intereses comunes» que afectan a bienes cuyos beneficios no son excluibles, del «interés mutuo» que se refiere al espacio de convergencia entre los intereses de proveedor y receptor de la cooperación.

Palabras clave: cooperación al desarrollo, ayuda oficial al desarrollo, multilateralismo, países emergentes, pobreza internacional, bienes públicos internacionales, ayuda humanitaria

DOI: https://doi.org/10.24241/docCIDOB.2025.18.2/es

E-ISSN: 2339-9570