Reducción de homicidios en Minas Gerais: un análisis del programa «Fica Vivo!»

Cláudio Chaves Beato Filho. Profesor titular de Sociología y coordinador del Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública (CRISP), Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG)

Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro. Profesora adjunta de Sociología (UFMG) e investigadora del CRISP

Valéria Cristina de Oliveira. Becaria posdoctoral del Centro de Estudios de la Metrópoli (CEM) de São Paulo, Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP)-Proceso 2016/15899-

Sara Carla Faria Prado. Becaria de la Fundación João Pinheiro

Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa sobre la contribución del programa «Fica Vivo!» al control y reducción de los homicidios en Minas Gerais (Brasil), según la percepción de los actores sociales e institucionales involucrados. La metodología se basó en entrevistas semiestructuradas y grupos focales con los gerentes y monitores de los talleres, líderes comunitarios y profesionales de la seguridad pública y la justicia penal. En estas conversaciones emergieron una serie de tensiones relacionadas con las funciones sociales de los actores del programa, es decir, el equipo técnico y los profesionales de seguridad pública. Así, entre los asuntos en disputa destacan las percepciones sobre los objetivos del programa y el flujo de información entre la comunidad y el equipo, en una dinámica que no siempre incluye a la Policía.

Este artículo presenta un análisis del Programa de Control y Reducción de Homicidios en Minas Gerais1 –también conocido como «Fica Vivo!» (¡Sigue Vivo!)– a partir de las percepciones de los actores implicados en el mismo, las cuales fueron captadas mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales con profesionales de la seguridad pública, gestores y talleristas. Fica Vivo! fue establecido en 2002 como un proyecto piloto para reducir las muertes violentas derivadas de peleas entre bandas, en áreas urbanas con una elevada concentración de desventajas socioeconómicas. El programa surgió como una iniciativa del Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública (CRISP) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y se convirtió en una política pública a partir de la asociación con el Gobierno del estado de Minas Gerais. Actualmente, el programa está implantado en 32 áreas2 de la Región Metropolitana de Belo Horizonte y de algunos de los principales municipios del interior de este estado con una elevada concentración de homicidios.

Desde el punto de vista teórico-metodológico, este artículo se inscribe en la antropología de los márgenes del Estado, que parte del presupuesto de que determinadas «formas de ilegibilidad, parcialidad y desorden, que parecen habitar en los márgenes del Estado, constituyen su condición necesaria como objeto teórico y político» (Das y Poole, 2004: 4). Se trata de un constructo que intenta comprender cómo las «prácticas políticas, reglamentarias y disciplinares que constituyen, de alguna forma, aquello que llamamos Estado» (ibídem: 3) producen márgenes que, a su vez, establecen, al mismo tiempo, exclusión e inclusión. Es una perspectiva que cuestiona la «definición del Estado en términos de control centralizado sobre un determinado territorio y propone explorar los “márgenes” del Estado –es decir, los lugares donde la ley y el orden estatales deben ser continuamente restablecidos–» (Asad, 2004: 279).

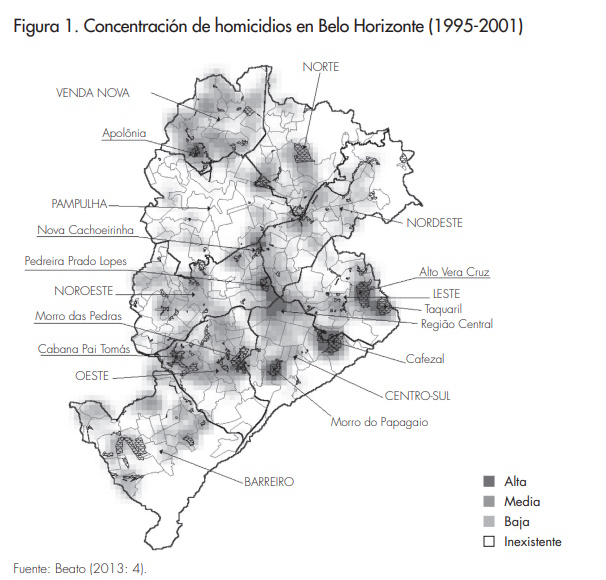

En Belo Horizonte, la década de 1990 destacó desde el punto de vista de la dinámica criminal, por la intensificación de las disputas entre bandas, de tal manera que las muertes intencionales violentas pasaron a concentrarse en áreas específicas de la ciudad: en grandes favelas situadas, en su mayoría, en la región centro-sur de la capital. Ese conjunto de vilas se caracterizaba por problemas de infraestructura y acceso a los servicios públicos, pero, debido a su proximidad a barrios tradicionales, eran atractivas para vivir y, en cierta medida, para el desarrollo de prácticas delictivas como el tráfico de drogas o de armas ilegales y las dinámicas de violencia que estas acarrean. A partir de ese diagnóstico, Fica Vivo! fue planteado como un mecanismo para solucionar el problema de las muertes derivadas de las disputas entre bandas. Dos matrices científicas fueron manejadas para la estructuración del programa: la metodología de solución de problemas y la teoría de la disuasión focalizada. Se utilizaron estas matrices porque la no provisión de políticas públicas había influenciado la conformación de dinámicas de sociabilidad violenta en esos espacios (Machado da Silva, 1999). La recuperación del territorio al margen del Estado debería ocurrir, por tanto, a partir de acciones que suscitaran un nuevo tipo de sociabilidad, menos guiada por el uso de la violencia, abriendo camino a la institucionalización de una cultura de paz (Silveira, 2007).

A fin de entender cómo el Estado actúa en sus márgenes mediante Fica Vivo! y cómo sus agentes perciben las posibilidades y los límites de ello, este estudio optó por el uso de una metodología eminentemente cualitativa (MacDonald, 2012). El objetivo era captar la voz y la percepción de los principales implicados en la resignificación del Estado en sus márgenes, especialmente en el sentido de cómo estos márgenes no pueden ser delimitados a partir de las categorías ley y transgresión, sino en términos de prácticas que se encuentran, simultáneamente, dentro y fuera de la ley (Das y Poole, 2004: 15). Precisamente por ese motivo, no se entrevistó a los beneficiarios directos del programa. Creemos que, a pesar de los resultados exitosos alcanzados en los últimos años, la fragilidad de algunos aspectos institucionales –tradicionalmente ocultados por estudios de impacto de la política pública en las tasas de muertes violentas–, puede comprometer la continuidad del proyecto, lo que conduciría a una nueva dinámica de sociabilidad en los márgenes del Estado.

¿Qué es el «Fica Vivo!»?

En el año 2002, el CRISP/UFMG realizó un amplio diagnóstico y movilizó a diversos actores institucionales para debatir soluciones y elaborar una estrategia frente a la dinámica de las muertes violentas en Belo Horizonte en los seis años anteriores (véase mapa 1); se constató que el 80% de esos sucesos se concentraban en seis favelas de la capital. Una de ellas, el Morro das Pedras, destacaba por el elevado número de homicidios y la baja calidad de vida de sus habitantes: el 24% de las familias vivía con menos del salario mínimo y el 41% de los individuos en edad económicamente activa estaban desempleados u ocupados precariamente en actividades informales (Beato, 2005).

A partir de este diagnóstico, se empezó a desarrollar un proyecto piloto de reducción de las muertes violentas en esas áreas que conectó tres políticas públicas de éxito en Estados Unidos: el programa Ceasefire, responsable de la reducción de los homicidios en Boston (Braga et al., 2014); la vigilancia policial orientada a la solución de problemas, muy usado por la Policía de Nueva York como estrategia para la reducción de la criminalidad (Goldstein, 1990: 3); e iniciativas denominadas weed and seed, que consisten en la retirada de «malas hierbas» (weed,individuos que cometen muchos crímenes) para que las «buenas semillas» (seed, individuos en riesgo de involucrarse en el crimen) puedan florecer sin desviarse (Miller, 2001). Para la implantación del proyecto, se utilizó el principio de la disuasión focalizada (Kennedy, 1997), que consiste en limitar la actuación represiva del sistema de justicia criminal, pautada por la detención, a las situaciones en las que es efectivamente necesaria; en casos como los homicidios de bandas y la violencia doméstica puede ser más eficaz recurrir a otras herramientas en lugar de la prisión3.

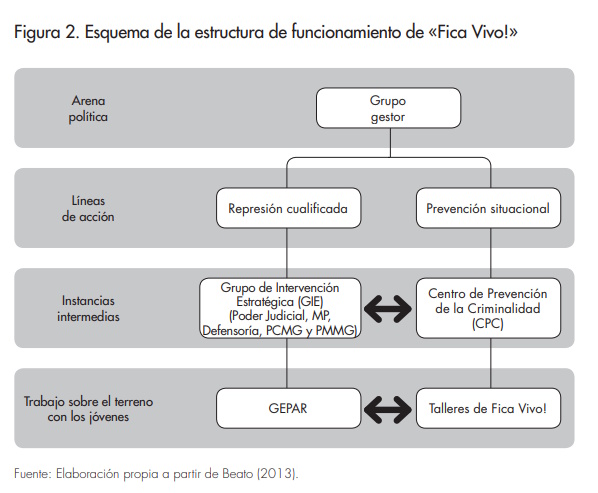

La primera actividad realizada en Morro das Pedras fue el registro de «elementos ecológicos relativos a los patrones temporales y espaciales de los delitos, así como de las condiciones físicas, sociales y ambientales» (Beato, 2013: 5). Se constató que la mayor parte de los homicidios involucraba a jóvenes armados que pertenecían a grupos autodenominados bandas. Tras ello, se firmó un convenio entre la UFMG y diversas instituciones4 con el objetivo de implantar el proyecto de reducción de homicidios en esta favela. La idea era combinar estrategias de represión cualificada (centrada en aquellos pocos individuos que cometen muchos delitos) y de prevención situacional (focalizada en contextos y públicos más vulnerables a la criminalidad) para cambiar la dinámica criminal en la localidad (ibídem, 2005).

La represión tendría como eje estructurador la incapacitación de los individuos responsables de las muertes violentas en la localidad; para ello, se articularían los actores del sistema de justicia criminal para facilitar la identificación, investigación, procesamiento y condena de los responsables de crímenes en la región, con el propósito de aumentar los costes de las prácticas delictivas. A partir de la vigilancia policial constante de Morro das Pedras, los responsables de los homicidios serían identificados por la Policía Militar, investigados por la Policía Civil, acusados por el Ministerio Público, procesados y, si fuera el caso, condenados por el Poder Judicial y presos en el sistema penitenciario. Todas estas instituciones compondrían el Grupo de Intervención Estratégica (GIE), que sería el núcleo de la represión cualificada. En el ámbito local, la represión cualificada estaría representada por el Grupo Especial de Patrullaje en Áreas de Riesgo (GEPAR), de la Policía Militar de Minas Gerais (PMMG). Inspirado en el modelo de ocupación permanente de favelas implantado en Rio de Janeiro a principios de la década de 2000, el GEPAR consiste en la «implementación de actividades rutinarias y sistemáticas de vigilancia policial comunitaria en las áreas de riesgo, con el objetivo de alterar la visión negativa que la comunidad tiene de la Policía y crear un ambiente de cooperación entre la comunidad y la institución» (Peixoto et al., 2008: 3). La diferencia entre el GEPAR y otras unidades de la Policía Militar es que este grupo «está permanentemente ubicado en las aglomeraciones, no atiende incidentes en otras localidades» (Beato, 2013: 12) y desarrolla sus acciones a partir de la metodología de solución de problemas, más que de la represión de delitos. Sería, por lo tanto, una modalidad muy específica de vigilancia, puesto que busca el desarrollo de la propia comunidad (Higginson et al., 2015).

La prevención situacional del crimen, por su parte, tendría como eje estructurador la articulación comunitaria para el establecimiento de un espacio físico que fuera la sede de las actividades de inclusión social y de provisión de servicios públicos. Estas acciones –luego acogidas por el Centro de Prevención de la Criminalidad (CPC)5–tendrían como propósito la ampliación y el fortalecimiento de la red de protección sociocomunitaria de los jóvenes vulnerables al crimen. El CPC –integrado por asistentes sociales, psicólogos, sociólogos y otros técnicos que promoverían acciones integradas con las políticas gubernamentales– sería el núcleo de la prevención situacional, porque se focalizaría no solo en los jóvenes, sino también en la dinámica social del área. Esta prevención situacional se materializaría con los talleres de Fica Vivo!, dedicados a la cultura, el ocio y el deporte como formas de transformar los intereses de los jóvenes y, por consiguiente, la dinámica de sociabilidad del territorio. Todos los talleres serían coordinados por microemprendedores jóvenes (talleristas), necesariamente residentes en la comunidad, cuya contribución sería servir de referencia a imitar para que el resto de jóvenes abandonasen la criminalidad o ya no entraran en ella. En comunicación directa con el resto de los miembros de la comunidad y con los policías del GEPAR, la función del tallerista transciende la tutoría o facilitación del aprendizaje, y consiste en «desarrollar acciones de protección social para jóvenes ya implicados en bandas, así como actividades de concienciación dirigidas a aquellos en situación de riesgo de involucrarse en ellas» (Beato, 2013: 7).

Para gestionar las acciones de represión cualificada y de prevención situacional se constituyó un grupo gestor, sin autoridad sobre el resto de las instituciones participantes, que vincularía las dos áreas temáticas para dirimir posibles conflictos, garantizar el cambio de contexto social para el compromiso de toda la comunidad en las actividades propuestas y focalizar el trabajo en los jóvenes involucrados en bandas o vulnerables a la acción de estas (véase figura 1). Además, este grupo gestor se encargaría de la monitorización constante del proyecto para corregir cualquier efecto no anticipado en la planificación.

Como se indica en la figura 1, los ámbitos de la represión cualificada y de la prevención situacional se conectan en dos momentos: en las reuniones del GIE, en las que participa el coordinador del CPC, y en el trabajo sobre el terreno, en que el coordinador de Fica Vivo! se relacionaría con el comandante del GEPAR. Finalmente, el grupo gestor definiría las líneas más generales de la política y constituiría un espacio de intercambio de ideas y solución de controversias que no pudiesen ser gestionadas en otras instancias. Este esquema permite una contribución eficaz para el control de la criminalidad y el mantenimiento del orden público y, consecuentemente, una resignificación del territorio al margen del Estado.

La «reducción del 47% de los homicidios en seis meses llevó a la institucionalización del programa por parte del Gobierno estatal en 2003, mediante la gestión de la Secretaría de Estado de Defensa Social (SEDS-MG)» (Silveira et al., 2010: 499). Con la estatización del proyecto piloto, el CRISP-UFMG dejó de tener influencia en Fica Vivo!, que fue transformado en un programa de duración indeterminada y de mayor alcance en la ciudad de Belo Horizonte. Con este cambio, los criterios para ser destinatario de Fica Vivo! pasaron a ser: i) elevada tasa de muertes violentas; ii) gran vulnerabilidad social6; iii) excesivo número de jóvenes sin supervisión adecuada por adultos y/o involucrados en bandas, y iv) baja capacidad de la comunidad para ejercer el control social y movilizar recursos externos a tal fin (Beato y Silveira, 2014: 7). A partir de la aplicación de este enfoque, 31 territorios más, situados al margen del Estado, recibieron el programa Fica Vivo!, lo que supuso llegar a unos 15.000 jóvenes de entre 12 y 24 años. Con el cambio de dirección (del CRISP-UFMG a la SEDS), todas las actividades del CPC, principal eje de la prevención situacional, pasaron a ser gestionadas por una Organización de la Sociedad Civil de Interés Público (OSCIP), por medio de un acuerdo de asociación con el Gobierno de Minas Gerais7. Sobre el terreno, los talleristas –habitantes de las comunidades– fueron contratados por la OSCIP como microemprendedores individuales. Las actividades de represión cualificada, a cargo del GIE, continúan bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Defensa Social y, en el territorio, del GEPAR como modelo de vigilancia policial orientada a la solución de problemas.

¿ Fica Vivo! funciona?

En el contexto de este artículo, las políticas públicas dirigidas a las áreas de favela con elevada concentración de muertes violentas no pueden ser vistas como sinónimo de ausencia del Estado en la cuestión del monopolio de la violencia, sino que deben considerarse como prácticas orientadas a la reconstrucción del propio Estado en sus márgenes (Stevenson, 2007: 141). Ello implica ver al Estado como, al mismo tiempo, autor de varias atrocidades y la esperanza de un futuro mejor (ibídem: 143).

Para comprender si, en efecto, la promesa de una vida mejor se ha concretado por medio de Fica Vivo!, se han realizado, hasta el momento, 37 evaluaciones cuantitativas del programa centradas en la disminución o alteración de la dinámica de muertes violentas8. Estos estudios acreditan un gran éxito del programa, sea por la reducción de los homicidios (Silveira, 2007; Silveira et al., 2010; Alves, 2008; Peixoto, 2008); por lo innovador de su proceso de implementación, que movilizó a la comunidad académica y al Estado (Beato, 2005; Beato y Silveira, 2014), o por su bajo coste con respecto a su elevado beneficio (Peixoto, 2008; Castro, 2014).

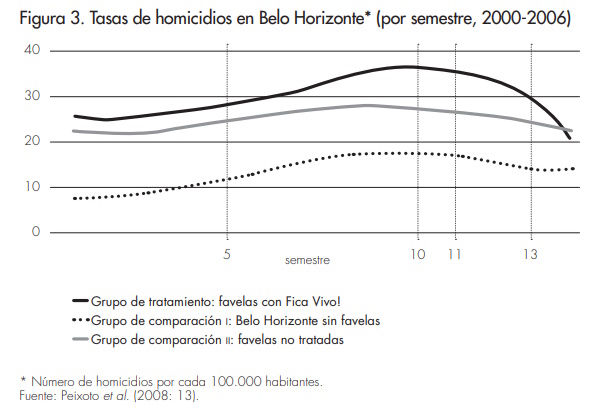

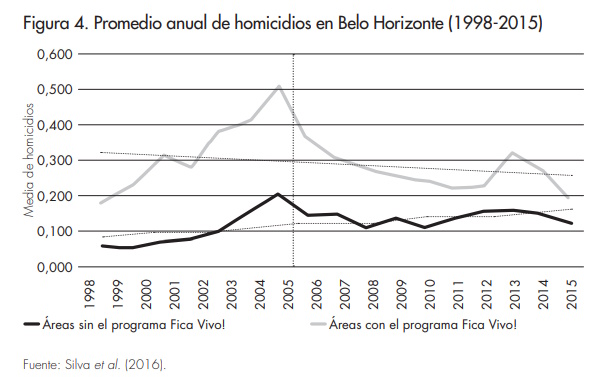

La primera evaluación fue realizada en el año 2007 y comprendió el período entre la implantación del proyecto piloto, iniciada en 2002, y diciembre de 2006. Los resultados fueron bastante prometedores: una reducción media del 28% de los homicidios registrados en la capital, debida al cambio de la dinámica de violencia en las áreas de Fica Vivo! (Beato, 2013)9. En 2008, el impacto de Fica Vivo! en las tasas de muertes violentas fue medido a partir de una evaluación casi experimental, que consideró las favelas que recibieron el programa como «áreas tratadas» y a las demás favelas de la capital como «grupo de control». Peixoto et al. (2008) destacan que, entre enero de 2000 y diciembre de 2006, la reducción de las tasas de homicidios en Belo Horizonte se debió, principalmente, a Fica Vivo! (véase figura 2).

Silveira et al. (2010) constataron que, en 2003, hubo una reducción de los homicidios del 69% en las favelas con Fica Vivo!, en relación con las demás favelas violentas de la ciudad. Entre 2004 y 2009, se constató una gran disminución de la violencia letal e intencional en las favelas de la capital donde se estaba implementando el programa, aunque de forma más diluida. Alves y Arias (2012) entienden que esa reducción se debe a la combinación entre la represión cualificada y la prevención situacional. Por un lado, la presencia constante de la policía en el área tiene el efecto de controlar a los residentes en la cuestión del uso de la violencia y con ello aumentan los esfuerzos locales para el control de la criminalidad. Por otro lado, las actividades promovidas por los talleristas y por los demás individuos que trabajan en el CPC ayudan a sumar esfuerzos locales y aumentar la capacidad de respuesta de la comunidad a la violencia.

Utilizando la técnica propensity score matching (pareamiento por puntaje de propensión), Castro (2014) constató también una reducción de la tasa media de homicidios atribuida a la efectividad de Fica Vivo! En 2012, hubo una reducción de entre un 4,87% y un 9,66% de la tasa media de homicidios en todos los sectores de Belo Horizonte y de su región metropolitana que participaban en el programa. En los sectores de los municipios que no forman parte de la región metropolitana, la reducción fue del 3,51% (Castro, 2014). Sin embargo, en 2013 hubo un aumento de las tasas de homicidio en la capital del estado, mientras que, en las otras áreas, se observó la misma reducción; Castro atribuyó la no efectividad del programa a la adaptación de las prácticas ilegales y sus agentes a las estrategias del GIE. Esa acomodación se manifestaría, entre otras cosas, en la alteración de los horarios y los lugares de actuación preferenciales o del tipo de abordaje a las posibles víctimas; de esta manera, lugares y conductas bajo menor vigilancia pasan a concentrar más eventos criminales, lo cual resulta en el llamado desplazamiento del crimen (ibídem). Silva et al. (2016) se valieron de modelos de diferencias, que comprenden el período entre 1998 y 2015, para entender los efectos de Fica Vivo! en las tasas de homicidios y sus resultados dan cuenta de una significativa reducción de los homicidios registrados en nueve de los trece sectores censales donde actúa Fica Vivo!, en comparación con otros sin el programa.

A lo largo de los años, Fica Vivo! se ha convertido en una de las estrategias de reducción de homicidios con mayor visibilidad dentro y fuera del país, tanto en su dimensión de represión cualificada (Higginson et al., 2015) como en la de la prevención situacional del crimen (Cano y Rojido, 2016). Con una larga trayectoria y buenos resultados cuantitativos, cabe preguntarse: ¿A partir de qué mecanismos se sustenta y garantiza buenos resultados Fica Vivo!? ¿Cuáles son los procesos por los que el trabajo de los profesionales del CPC, de los talleristas, de los policías y de la justicia culmina en la reducción de los homicidios?

Saber escuchar: la investigación cualitativa como forma de evaluación de resultados

Los datos presentados en este artículo son resultado del trabajo de campo realizado territorios de implantación de Fica Vivo!, situados en cuatro municipios de Belo Horizonte capital y su región metropolitana: Serra, Minas Caixa, Jardim Leblon, Vila Cemig y Vila Pinho (Belo Horizonte); Jardim Teresópolis (Betim); Nova Contagem (Contagem), y Veneza (Ribeirão das Neves)10. Se entrevistaron tanto a actores que actúan en la represión cualificada como a aquellos que intervienen en la prevención situacional. Primero se entrevistó a jueces, promotores y defensores, a partir de un guión que incluía diversas preguntas sobre su participación en el GIE y la percepción que tenían de la efectividad del programa. Luego, se realizaron entrevistas con los policías responsables de la coordinación de la Policía Militar y de la Policía Civil. Asimismo, se establecieron grupos focales con investigadores (Policía Civil), guardias municipales y policías militares, siempre combinando, en un mismo espacio, profesionales que actúan en las diferentes ciudades. En el caso específico de la Policía Militar, se realizaron tres grupos focales: uno con mujeres, otro con policías del GEPAR y otro con policías de la Vigilancia Ostensiva General (POG, por sus siglas en portugués). Cada grupo contó con entre cinco y nueve profesionales. El último foco de la investigación fueron los actores sociales, de forma que se entrevistó a los gestores de los CPC de las áreas participantes en la investigación. A partir de estos testimonios se mapearon las organizaciones y personas de la sociedad civil implicadas en la prevención de la violencia y la reducción de los homicidios, y esos individuos fueron entrevistados en la última fase de la investigación. En definitiva, se escucharon 95 voces que representan al Estado en sus márgenes o que están relacionadas con las prácticas estatales emprendidas en esas áreas.

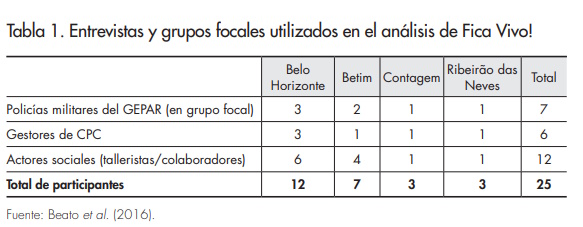

A partir de los dados recopilados, se procedió a un análisis de contenido específico para la construcción de este artículo. Todas las entrevistas y grupos focales incluían temas referentes a Fica Vivo!, por el hecho de que era el único programa dedicado a la prevención de homicidios presente en todos los territorios de la región metropolitana de Belo Horizonte incluidos en la investigación. No obstante, de manera específica, se involucró a 25 actores ligados directamente al programa: con entrevistas a 6 gestores de CPC y 12 líderes comunitarios (talleristas en activo y extalleristas), y con un grupo focal que contó con la participación de 7 policías militares del GEPAR (véase tabla 1). Por último, se realizó un análisis de contenido con el programa N-vivo, lo que permitió conocer no solo la frecuencia con la que determinadas situaciones aparecieron en los discursos de los entrevistados, sino también cómo estos establecen relaciones de causalidad entre algunos fenómenos sociales relacionados al Fica Vivo!.

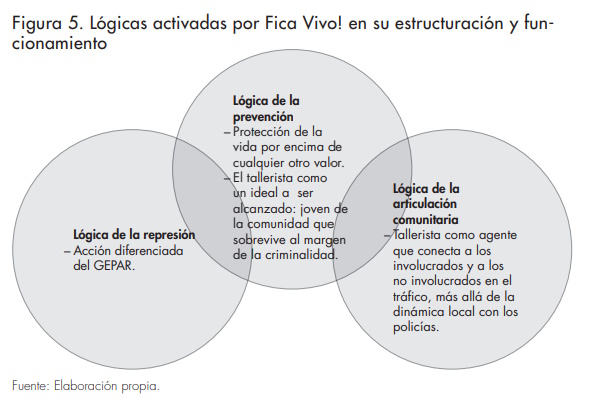

El análisis de contenido de los testimonios transcritos de los 25 actores de la tabla 1 reveló la existencia de tres grandes categorías concernientes a los encajes sociales de Fica Vivo!, que constituyen las bases de confianza y «gobernabilidad» necesarias para el trabajo en un territorio violento. Así, la codificación con el programa N-Vivo reveló que los actores que operan en los dos ejes (represión y prevención) tratan con una pluralidad de códigos que orientan sus acciones y los hacen recurrir al repertorio de prácticas más pertinente para cada situación, algunas de las cuales se alejan de la ley, como forma de garantizar la paz en el territorio (Das y Poole, 2004). Los ajustes producidos por la presencia de actores tan particulares en interacción con dos códigos –el local y el institucional– parecen dar sustento al programa. A continuación se desvelarán las características de esas interacciones y cómo estas representan el mantenimiento de órdenes normativas distintas y, a veces, antagónicas en los márgenes del Estado (Feltran, 2012).

Saber hablar: ¿qué dicen los involucrados en la política?

Un programa y diferentes lógicas de acción

Fica Vivo! representa una política que se guía por el proceso de brokerage o intermediación (Burt, 2001), en la medida en que conecta actores bastante distintos, como los moradores de barrios populares y las instituciones del sistema de seguridad pública y justicia criminal, en particular los policías.

La primera lógica a considerar es aquella centrada en la figura de sus gestores y técnicos, que llamaremos «lógica de la prevención». Es la que orienta el modo en que el profesional implicado en la prestación de un servicio específico –por ejemplo, la prevención de la violencia armada en regiones con elevados índices de criminalidad y, habitualmente, con gran concentración de desventajas (Wilson, 1987)– interpreta y se posiciona en relación con las situaciones propias de su trabajo. Un rasgo destacado de la «lógica de la prevención» parece ser el hecho de que implica el mantenimiento de una relación dialógica con la comunidad y, por tanto, se opone a la represión de la criminalidad no violenta y a la criminalización de conductas cuando esas acciones ponen en riesgo el principal objetivo del programa: el control de los homicidios entre bandas juveniles. Se trata, entonces, de reconocer que las acciones de prevención pueden no tener un impacto inmediato en las distintas facetas de la criminalidad. El andamiaje normativo que orienta a aquellos que se someten a esa lógica implica el uso de un lenguaje más próximo al utilizado por la población residente en los márgenes del Estado, sobre todo los jóvenes. Además, contempla la construcción de redes de articulación que integren a los moradores, líderes y profesionales de otras políticas. Finalmente, comprende cierta postura flexible en relación con conductas desviadas por el uso de drogas y el porte de armas de fuego. Esta proximidad se hace visible en este testimonio de una gestora de CPC: «Aquí la cosa está ya tan consolidada que, por ejemplo, el día que este chico ejecutó al otro, cuando el cuerpo estaba en el suelo, recibí una llamada. Existe una relación tan próxima que la comunidad reconoce al Centro de Prevención, el programa Fica Vivo! y la mediación de conflictos como posibilidades alternativas para lidiar con esas situaciones de tensión dentro del territorio. Así, estamos activos todo el tiempo».

Fica Vivo! se puede aproximar, de esta manera, a una parte del público que no es –o no ha logrado ser– el mismo que el de otras políticas públicas: los jóvenes con algún tipo de participación en actos delictivos o crímenes. El porte de armas y el uso de drogas pueden ser prácticas cotidianas que no implican su exclusión de las actividades de Fica Vivo! Los profesionales del programa señalan este hecho como un gran mérito, tal como indica un gestor al exponer el siguiente diálogo: «Alguien dijo: “¿Fica Vivo! es el programa en el que los chavales fuman marihuana?”. Yo dije “Sí, sí. Pero es marihuana, ¿no? Y necesitamos conversar con ellos en algún lugar”». Esas palabras evidencian que los gestores del programa «están menos preocupados por producir un tipo ideal de la forma estatal moderna y más preocupados por describir la manera en que lo que podríamos llamar “prácticas estatales” recorre la vida cotidiana en los márgenes» (Stevenson, 2007: 141). Ese es un posicionamiento claro de Fica Vivo! y aparece, directa o indirectamente, en las intervenciones de todos los gestores de CPC. El foco de la política pública es la preservación de la vida y casi todos reconocen que, en eso, ha tenido éxito. Así, Fica Vivo! no es un instrumento antidrogas o de apoyo a los policías en el combate contra la criminalidad de forma general. Al asumir su vocación para el diálogo, Fica Vivo! conquista la confianza de la población a la que desea llegar, es decir, los jóvenes expuestos al riesgo de victimización por homicidio. Parece existir la sensación de que el Estado se vuelve más próximo a la comunidad a medida que sus operadores locales consiguen comunicarse bien con la juventud y con la población en general.

Un segundo dispositivo normativo es aquel que se sustenta en la «lógica de la articulación comunitaria». La pieza clave de este sistema en Fica Vivo! es el tallerista. Su presencia en la región, su actividad y su implicación en el cuidado de los jóvenes es lo que permite que el programa establezca una comunicación tan directa con los destinatarios. Se argumenta que el tallerista posee, en ese contexto, el estatus de broker o intermediario, en los términos de la literatura del análisis de redes sociales apropiada por la sociología política (Burt, 2001)11. Si observamos los mecanismos de funcionamiento del programa y el papel de cada personaje en el desarrollo de las actividades en el ámbito local, se verifica la relevancia de la intermediación del tallerista como bróker, puesto que media en las relaciones y, sobre todo, en las informaciones que circulan en la red que envuelve al Estado (en sus diferentes facetas) y a la comunidad local (Cano y Rojido, 2016). La empatía del tallerista con el joven genera la confianza que aproxima a los moradores (atendidos o no) y a los profesionales del programa, lo que es central para los resultados de Fica Vivo!, según sus propios actores. Se considera que la fuerte conexión entre el programa y la comunidad es una característica indicativa de que se ha logrado construir una relación de confianza entre el Estado (Fica Vivo!) y la población.

Los talleristas destacaron que esa proximidad con los jóvenes les permite tener acceso a informaciones sensibles, como la tenencia de armas de fuego o la autoría de crímenes practicados en el vecindario. También subrayaron su firmeza respecto al hecho de que la participación en los talleres no implica la impunidad de alguien involucrado en un crimen simplemente porque participa en el taller. Así, si bien el conocimiento conlleva grandes oportunidades, el acceso a informaciones delicadas –como la localización de jóvenes con orden de detención o captura, o la localización de armas y drogas en posesión de adolescentes que participan en las actividades del programa– puede generar tensiones. Para superarlas, los talleristas recurren a otra estrategia importante, la de «no responsabilización». Un gestor de CPC en Belo Horizonte describe una situación que busca anticiparse a los «problemas» causados por la realización de un evento público al aire libre y con presencia tanto de policías como de jóvenes con cuentas pendientes con la Justicia: «Si detienen a un chaval de esos en un evento de Fica Vivo!, será un “Fica Vivo! de Deus”. Si el tipo tiene una orden de arresto pendiente, debo avisar, ¿no? No podemos responsabilizarnos hasta ese punto, ¿no? Decir “Eh, chicos. Si vais... está Fica Vivo! Está la policía. Quién tenga deudas, ¡que esté atento!”». «Estar atento» significa no participar en el evento, pues, en caso de participar y ser identificado, no será posible para el gestor, técnico o tallerista contener la actuación policial. Esto forma parte del acuerdo establecido entre los jóvenes y esos actores. Las entrevistas no proporcionan elementos para conocer otros detalles de ese código, pero, ciertamente, los vínculos de confianza establecidos se basan en la definición de algunas reglas sobre cómo y cuándo se pondrá en marcha la presencia de la policía, actor naturalmente desestabilizador de una relación basada en cierta tolerancia a la desviación.

Al experimentar esa lógica comunitaria (que incluye el crimen) al margen del Estado, los gestores, técnicos y talleristas establecen qué informaciones pueden intercambiar con la policía y en qué escenarios la presencia de esta es imprescindible. De esta suerte, controlan el flujo de informaciones y filtran las que pueden ser intercambiadas con los policías y las que no. Un gestor de CPC declaró: «Durante mucho tiempo, los equipos no querían hablar con la policía. Consideraban que no era ese nuestro papel. Que estábamos delatando a los moradores. Pero si pretendemos ser una política de seguridad pública, me parece que no podemos estar exentos de eso. Así, si hay una persona que está impactando demasiado en la dinámica, creo que tenemos que decirlo de alguna forma. Está claro que yo no diré a quién mató».

El argumento de que el objetivo de Fica Vivo! es el control de homicidios, y no el control de la delincuencia o la desviación, es utilizado para mediar en la relación que esos actores establecen, principalmente, con la Policía Militar. Según Arias y Ungar (2013: 42), el tallerista ofrece a los residentes oportunidades de desarrollo de liderazgo local y se consolida como un canal para criticar a la Policía, haciendo que esa información llegue al GIE. Ello desencadena un proceso de reforma en dos niveles: permite que los residentes se integren en el Estado, que antes quedaba al margen, pero da a la Policía la distancia y la flexibilidad necesarias para realizar sus controles contra la delincuencia. Con la presencia del tallerista, Fica Vivo! actúa en el límite entre la comunidad que no tiene ninguna relación con el delito y aquella que lo practica, desde el menudeo hasta el tráfico de drogas a gran escala, incluidos los crímenes contra la vida, de manera que el programa y sus profesionales se exponen a situaciones fronterizas. El conflicto surge cuando existe la expectativa de que el programa ayude a la recopilación de informaciones y, por lo tanto, al esclarecimiento de crímenes.

A partir de ahí, entra en acción la última lógica de ordenación a que se someten los actores responsables de Fica Vivo!: la «lógica de la represión». Los dispositivos normativos de la Policía, en particular de la Policía Militar, son conocidos por la población y, evidentemente, por el resto de actores: represión del crimen, mantenimiento de la ley y el orden por medio de abordajes, patrullaje, visitas a domicilios y establecimientos comerciales y, en algunos casos, participación en reuniones y proyectos comunitarios, con el objetivo de solucionar problemas que pueden resultar en delitos (Silveira, 2007). Con todo, lo que se observa en esa forma de gestión de la vida comunitaria es, al menos en el discurso, una preocupación por mantener bajos índices de delincuencia en todas sus formas y la percepción de que la ley se aplica con justicia y rigor en el vecindario, creando, desde el punto de vista de los policías, las condiciones para un entorno de paz y bienestar. Para Das y Poole (2004: 23), ese fetiche de los actores estatales con el rigor de sus acciones está eminentemente conectado con la idea de que la construcción del orden en los márgenes del Estado se hace a partir de la imposición de la ley, lo que además viabilizaría la institucionalización de la ciudadanía en esas áreas. Pero esa forma de abordar los problemas puede terminar potenciando conflictos, en lugar de evitarlos; por eso, es preciso saber cómo y cuándo la aplicación de la ley es la mejor alternativa.

Desde ese punto de vista, los actores de la seguridad pública y de la justicia criminal entrevistados consideran el programa una forma interesante de construcción de un nuevo orden social, basado en la prevención asociada a la cultura y al ocio. A pesar de que las informaciones de que disponen esos actores son muy limitadas, lo que indica un desconocimiento sobre el funcionamiento del programa, incluso por parte de los policías militares vinculados al GEPAR. La opinión de los policías del GEPAR acerca de Fica Vivo! y su disposición para articularse con el programa dependen de la adhesión personal del comando local (del teniente que coordina el GEPAR en el área). Asimismo, señalaron que hay ciertos matices que responden a particularidades locales. En algunas comunidades, la relación entre Fica Vivo! y el GEPAR, y entre este y la población, está marcada por la asociación y la colaboración. No obstante, en la mayoría de las situaciones, esa relación está marcada por la desconfianza y por roces que implican acusaciones de violencia y abusos de autoridad. Así lo reveló una encuesta con moradores de cinco áreas con Fica Vivo!, con la que Arias y Ungar (2013: 42) constataron que «el GEPAR goza de un nivel relativamente bajo de apoyo de la comunidad. Si bien la mayoría de los residentes dice que el programa tuvo un impacto positivo, casi la mitad indica que siguen existiendo altos niveles de abuso policial y dos tercios se quejan de la corrupción policial». En las ocasiones en que los profesionales de Fica Vivo! apuntan al GEPAR como un buen interlocutor por su apertura al modelo de prevención situacional, la nota discordante la aportan otros grupos de la Policía Militar, principalmente el Batallón de Rondas Tácticas Metropolitanas (ROTAM). La comunidad percibe la diferencia entre el abordaje de uno y otro grupo de policías y, a veces, recurre a los profesionales del CPC para denunciar abusos practicados por ambos.

En resumen, y según nuestros datos, la acción del Estado en la resignificación de los márgenes de la Región Metropolitana de Belo Horizonte ocurre a partir de la puesta en marcha de Fica Vivo!, mediante tres lógicas distintas: prevención, articulación comunitaria y represión (véase figura 4). Estas, a su vez, implican a actores con diferentes posiciones, lo que genera disputas que pueden provocar tensiones que ponen en jaque la propia existencia del programa, tal como se analizará en la sección siguiente.

Tensiones dentro de esta política pública: flujos de información en disputa

Desde el punto de vista teórico, Fica Vivo! parte del presupuesto de que «las comunidades desorganizadas tienen dificultades para ejercer un control social informal y la supervisión sobre sus jóvenes para evitar que estos se involucren en acciones de desorden y delincuencia; en este caso específico, que entren en bandas que trafican con drogas ilegales, telón de fondo de la mayor parte de los homicidios locales» (Silveira, 2007: 7). La propuesta es promover la prestación de algunos servicios públicos, incluidos la seguridad y las acciones de protección social dirigidas a jóvenes en contexto de vulnerabilidad, a fin de «favorecer la movilización y la organización de la comunidad en torno a sus problemas, incluidas la violencia y la criminalidad» (ibídem). El esquema de intervención de Fica Vivo! prevé que el control social se desarrolle en dos subsistemas en el territorio. El primero se sustenta sobre el eje de prevención situacional, que presupone la relación entre Fica Vivo! y la comunidad –incluidos los jóvenes implicados en el crimen y la desviación– a fin de cambiar la dinámica de sociabilidad en ese contexto y crear un territorio menos violento. En el segundo, basado en el eje de represión cualificada, el control social tendería a desarrollarse por medio de la interacción de las policías –principalmente el GEPAR– con la propia comunidad, actuando como mecanismo de disuasión. El flujo de informaciones sería el elemento que articularía esas dos dimensiones y viabilizaría el control social –formal e informal–.

En el subsistema de prevención situacional, la tensión se produce en la interacción entre Fica Vivo! y la comunidad: especialmente con los moradores sin ninguna implicación en delitos, porque pueden creer que el programa es connivente con prácticas criminales como el tráfico de drogas; y con los jóvenes, por la creencia de que gestores, técnicos y talleristas puedan asociarse con los policías y pasar informaciones, por lo que aquellos dificultarían la entrada de los técnicos en áreas consideradas estratégicas para el programa. En ambos escenarios, un actor primordial es el grupo de los talleristas. Dado que son en su mayoría residentes en la zona, este grupo actuaría en la mediación de las relaciones personales, institucionales e incluso de los conflictos potencialmente letales. Al mantener un contacto próximo con los demás actores del sistema, consideramos que este grupo es una pieza clave del proceso de construcción de confianza y de capacidad de regulación comunitaria. La tensión intrínseca al papel de los talleristas pone de manifiesto la clara asimetría de poder que tienen en las redes en que actúan. A los policías les corresponde guiarse por la «lógica de la represión», recurriendo a su prerrogativa del uso legítimo de la fuerza a tal fin. En cambio, a la comunidad, incluidos los talleristas, les corresponde definir, a partir del contexto de acción, el repertorio de normas y mecanismos de control disponibles para gestionar la vida en el marco del programa. En este escenario, son los talleristas quienes acaban por determinar en qué situaciones se requiere el contacto con los policías y en cuáles se puede prescindir de esos actores, utilizando en su lugar arreglos y pactos más vinculados a la lógica de la articulación comunitaria y de la prevención, partiendo del supuesto de que no todo lo que sucede en el vecindario debe ser revelado o denunciado a la policía. De esta forma, a partir del tallerista, se establece una negociación constante dentro de Fica Vivo! sobre lo que se debe transferir o no al sistema estatal de administración de conflictos (Alves y Arias, 2012), y ahí se incluyen cuestiones como la tenencia ilegal de armas por parte de los adolescentes que frecuentan los talleres. Por tanto, la función de intermediario del tallerista le habilita para la regulación del flujo de informaciones que circula dentro y fuera del programa entre los diferentes actores.

En el subsistema de represión cualificada, que incluye a la Policía Militar y a otros actores más directamente vinculados al programa, las principales fuentes de desconfianza parecen ser el flujo de informaciones criminales con el CPC y las variaciones en cuanto al perfil del comandante del GEPAR, que puede hacer que este grupo sea más proclive a la represión o a la integración comunitaria. Al mencionar los CPC y la actuación de los talleristas, el primer punto destacado fue la ausencia de intercambio de informaciones. Los profesionales acusaban a los gestores de recibir información de la Policía Militar, pero omitir datos relevantes para la vigilancia y, por consiguiente, para la detención de personas involucradas en crímenes: «Trabajan directamente con los usuarios, con personas que están implicadas en crímenes. Cuando se reúnen con nosotros, y estamos solo los militares y los funcionarios de Fica Vivo!, hay informaciones importantes que podrían pasarnos. Informaciones como, por ejemplo, quién está actuando en tal sitio, quién está haciendo eso o aquello, cómo está funcionando… por ejemplo, informaciones sobre de dónde llega droga. Creo que estas informaciones deberían pasarse, transferirse, aunque sea de forma anónima. No hace falta decir “Ah! Fue fulano de tal”, pero sí “Tenemos información: esto, esto y esto”. La información tienes que cogerla y pasarla a quien le toque, si no ¿de qué sirve?» (sargento GEPAR-PMMG). Bajo el punto de vista de los gestores del programa, al restringir el acceso de la Policía Militar a informaciones sobre la dinámica de los crímenes, Fica Vivo! se concentra en su misión primordial: salvar vidas. Para los profesionales de la seguridad pública, ello es un impedimento para el buen funcionamiento de la represión cualificada en el territorio, puesto que la institución que tiene «por derecho» la prerrogativa de acceder a la información –la Policía Militar– no lo hace. Con esto, el trabajo de Fica Vivo! no ayudaría al control de los homicidios, ya que su intervención no sería directa, pues los gestores y los talleristas «preguntan muchas cosas», como la localización de las «bocas de humo» (puntos de venta de drogas) y «no pasan ninguna información» a los policías.

Por otro lado, el trabajo del GEPAR, en el momento de la elaboración del programa, era el de una policía de perfil diferenciado, con policías que se ofrecerían voluntarios para el trabajo y recibirían una formación orientada a la vigilancia comunitaria y a la actuación específica en los territorios con altos índices de homicidios. Pero, con el paso de los años, la inversión disminuyó y la formación perdió las características de comunitaria (Alves y Arias, 2012). En muchos territorios, la dirección del GEPAR no la realiza aquel teniente que lo conoce y entiende la lógica de la acción del agrupamiento; por el contrario, está a cargo de policías que recibieron formación en otros agrupamientos y, cuando llegan al territorio para actuar, no consiguen comprender y asimilar el trabajo, y acaban por reproducir una lógica de combate a la criminalidad que huye de los patrones de aproximación a la comunidad (Arias y Ungar, 2013). Otro problema actual es la combinación entre el trabajo en el GEPAR –aproximación a la comunidad combinada con la solución de problemas– con las actividades de vigilancia ostensiva, lo que crea malentendidos dentro de la propia Policía, ya que el trabajo en el GEPAR es visto como de «niñera del bandido», tal como se expresó en uno de los grupos focales. Ser «niñera de bandido» significa no pasar informaciones para que los demás sectores de la Policía lleven a cabo detenciones, lo que iría en contra de la función primordial del trabajo policial. Entonces, una forma de evitar el asedio moral (acoso laboral) derivado de la destinación al GEPAR es pedir la transferencia hacia otra unidad. Ello genera una gran rotación de los policías asignados a ese agrupamiento, que se sienten desalentados por la falta de reconocimiento institucional frente a otros grupos de vigilancia ostensiva: «Algunos colegas llegaron a decir que a veces parece que es incluso un castigo que les manden al GEPAR. Algunos opinan así y a veces hay agrupamientos con policías muy insatisfechos. ¿Por qué? No hay la inversión que hay en otros agrupamientos. Por ejemplo, otro agrupamiento hace una incautación y obtiene días de descanso. Y el GEPAR no tiene nada de eso. Entonces, eso de la inversión, de la motivación en el trabajo, no existe en el GEPAR. Así, ellos se sienten menos policías, en realidad» (gestora del CPC).

Un actor clave en esta ecuación es el comandante del GEPAR que, a juzgar por la frecuencia de los cambios, tiende a ser una posición menos consolidada que la de gestor del CPC o la del tallerista. Su grado de adhesión a enfoques más horizontales, como el de la policía comunitaria, puede aproximarlo a las estrategias promovidas por el CPC, reduciendo la tensión provocada por la oposición entre represión y prevención. La rotación y la ausencia de un mando por compañía en el GEPAR serían factores generadores de incertidumbre y más tensión, dada la incapacidad del comandante para manejar la lógica de la articulación comunitaria, que quedaría limitada al tallerista. Cuando el comandante del GEPAR se implica en la propuesta y se inserta en el programa, es considerado un buen socio, lo que modifica las expectativas en relación con el tipo de resultado de las actividades de Fica Vivo! por parte de los propios policías. Cuanto mejor es la comprensión del programa por parte de los policías, más razonables son las expectativas en torno al comportamiento de los gestores, técnicos y talleristas en relación con el flujo de informaciones y el modelo de actuación, con una postura menos autoritaria y violenta, a la par que más centrada en la protección y la prevención que en la represión. Según el perfil del comandante del GEPAR, este es visto y considerado como parte de Fica Vivo!, en lugar de como una unidad de policía aislada.

Por lo tanto, las tensiones entre los representantes de las dos dimensiones principales de la política –prevención situacional y represión cualificada–, materializadas en las figuras del tallerista y del comandante del GEPAR, respectivamente, giran en torno a la disputa por las informaciones que podrían cualificar el trabajo de cada cual (véase figura 5). Estas tensiones son relevantes para entender cómo se produce la resignificación del territorio en los márgenes del Estado, porque evidencian que el equilibrio del programa es frágil y basado en la confianza. Si la idea central es que Fica Vivo! mejore la eficacia colectiva (Sampson, 2012), al aumentar la capacidad de la comunidad para resolver problemas –incluso con la ayuda de la Policía–, es necesario que todos los actores involucrados tengan flujos de información marcados por la confianza e, incluso, por el reconocimiento de que no siempre la legalidad ciega es el mejor instrumento a disposición de una comunidad que procura mantener la paz. En este sentido, la tolerancia hacia ciertas ilegalidades puede ser un recurso legítimo para construir la presencia del Estado en sus márgenes (Asad, 2004).

Tensiones intraestatales

Más allá de las tensiones detectadas anteriormente, se verificó la existencia de un conflicto entre los distintos sectores del Estado y sus diversos modos de actuar para resignificar sus márgenes. Cada una de las instituciones implicadas en la seguridad pública ejerce el control del orden de diferentes maneras y, en algunas ocasiones, las relaciones son especialmente conflictivas. Los papeles de Fica Vivo!, del GEPAR, del GIE y del CPC son distintos. Estas diferencias deberían ser acordadas en el GIE, en el cual todos los implicados con esta política pública deberían tener voz. No obstante, la realidad es distinta.

Fica Vivo! actúa de forma más incisiva en la preservación de la vida de los jóvenes, intentando dirimir eventuales conflictos entre ellos mediante el diálogo y la convivencia diaria, y proporcionando otras formas de sociabilidad más allá del uso de la violencia. Para que este objetivo sea alcanzado, los distintos actores implicados deben mantener cierta distancia de cuestiones relacionadas con el mantenimiento del orden público, evitando que se rompa la confianza conquistada entre los jóvenes. Además de la vigilancia comunitaria, los territorios que reciben a los CPC cuentan con otro tipo de vigilancia ostensiva, más orientado a la represión de crímenes, que incluye las actividades de investigación que pueden llevar a la incapacitación, por prisión, de sujetos que cometen muchos crímenes en la zona. Es común que el ROTAM y el Táctico Móvil12 hagan incursiones en las favelas en busca de drogas o armas. Esos episodios se contraponen a la represión cualificada, ya que la prisión de determinados líderes del tráfico puede generar un conflicto entre bandas rivales y potenciar los homicidios en la localidad donde se pretende disminuir el número de muertes violentas intencionales.

A fin de evitar acciones descoordinadas, se realizan las reuniones del GIE, pero, como informa una gestora de CPC en Belo Horizonte, «el espacio del GIE hoy se reduce mucho más a un intercambio de información y a casi una rendición de cuentas por parte de la Policía, y se ha perdido ese movimiento de integrar fuerzas para resolver esa cuestión». El papel de los gestores de Fica Vivo! en esa configuración se limita a escuchar. Así lo expresa una gestora del programa en respuesta a la pregunta de si está en la mesa de reuniones del GIE: «No, me quedo fuera, en un rincón». En función de esa configuración, en el período de recogida de datos, había una fuerte disputa por puntos de tráfico en una de las localidades, poniendo en evidencia la divergencia entre las instituciones. En una de las reuniones del GIE, se determinó que todas las órdenes de prisión abiertas en aquel territorio debían ser cumplidas, con el fin de acabar con esa guerra. De esta manera lo explica una gestora del programa: «Cogieron el banco de objetivos que tienen de todo el territorio y emitieron una orden de busca y captura para todo el mundo. En esa oleada, en la cúspide de la confrontación, se me llevan preso el líder de aquí del grupo, que era el tipo que organizaba, que sostenía a los chicos –todos ellos ya armados en la calle– (...).En medio del huracán quedó 10 días fuera del territorio. Y ahí hubo una captura enorme. La comunidad en bloque [fue] al centro de prevención y decía “¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos vulnerables”. Porque su ausencia del territorio genera esa sensación en la comunidad. Así, “sin él somos vulnerables”. (...) Entonces, ¿así se hizo el trabajo? Sí, una serie de órdenes de busca y captura. Pero ¿y la especificidad? ¿La cualificación de la actuación? ¿Se hizo trabajo represivo? Sí, pero ¿y la cualificación de eso?». Esta cita es importante para demostrar la fuerte desarticulación entre la represión cualificada y la prevención situacional dentro del GIE. Las dos áreas parecen operar de forma totalmente disociada desde el punto de vista administrativo, ya que, sobre el terreno, el tallerista aún consigue articular esas dos dimensiones. El problema es que las decisiones políticas tienen un impacto inmediato en el territorio, poniendo en riesgo la eficacia de Fica Vivo!, que solo se sostiene si el eje de prevención situacional es tan fuerte como el eje de represión cualificada.

Si la percepción de los implicados es correcta, esta puede unirse a otros factores que no se discutieron en este texto para explicar la curva levemente ascendente de muertes violentas registradas en las áreas con Fica Vivo! desde el año 2011 (véase figura 3). Por tanto, se trataría no solo de la percepción de los entrevistados, sino de algo que los propios datos cuantitativos también empiezan a evidenciar. Aunque no haya todavía evidencias empíricas consistentes de la relación causal entre la desarticulación de los principales ejes del programa y las cifras de muertes violentas en áreas con Fica Vivo!, la observación de su dinámica de ejecución por medio de las declaraciones de sus actores estratégicos locales revela tensiones crecientes. Ese puede ser un obstáculo que el Gobierno del estado de Minas Gerais necesita superar para garantizar la longevidad de Fica Vivo!

Consideraciones finales

Este artículo ha querido reconstruir la experiencia de Fica Vivo! tomando como contrapunto teórico los estudios sobre interacciones y dinámicas sociales en los márgenes del Estado. De acuerdo con tal enfoque, análisis como este permiten entender cuáles son los actores que operan en determinadas áreas con el objetivo de resignificar los límites estatales y que, simultáneamente, pueden producir inclusión y exclusión (Das y Poole, 2004). A partir de este marco, la experiencia de Fica Vivo! fue reconstruida detallando tanto su estructura normativa como los ejes en que las dos principales dimensiones de la política –represión cualificada y prevención situacional del crimen– se vincularían para producir un nuevo patrón de interacción social en áreas marcadas por la sociabilidad violenta (Machado da Silva, 1999).

Fica Vivo! tiene distintas evaluaciones y tras presentar los resultados de los principales estudios econométricos, se destacan los efectos positivos de esta política en la reducción de los homicidios. No obstante, dado que esos estudios no pueden desvelar cómo deben relativizarse determinadas ilegalidades en nombre de la construcción de un orden menos violento (Feltran, 2012), se han presentado las narrativas relacionadas con las potencialidades y los límites de esta política pública, al objeto de comprender por qué las tasas de homicidio doloso han aumentado en algunas áreas donde el programa está presente (Castro, 2014; Silva et al., 2016).

Los testimonios recopilados en el trabajo de campo denotan que Fica Vivo! se sustenta en la convivencia entre lógicas de ordenamiento de la realidad que se diferencian de forma muy evidente. Se trata de disputas inherentes al modelo y con las cuales el Estado, en sus diferentes facetas, tiene que lidiar cotidianamente. Al final, la vida cotidiana de las comunidades exige más que la adhesión a la legalidad, incluyendo la capacidad de vivir y convivir en un contexto de pluralidad de actores públicos y locales, lo que supone articulación y actuación en red, a pesar de la resistencia y del control del acceso a las informaciones. Las voces escuchadas en la investigación sugieren que las soluciones encontradas para superar los conflictos, especialmente aquellos relacionados con los flujos de información, se basan en características y esfuerzos individuales. No se establecen estrategias para minimizar, en el campo institucional, los efectos de la asimetría de informaciones que guían las acciones en el territorio, tanto de los gestores y de los talleristas como de los comandantes del GEPAR y de los policías (militares y civiles). Asumir que las disputas son inherentes al ámbito de ejecución de Fica Vivo! no implica que no se deba rediseñar el programa para reducir los efectos negativos de esa desarticulación. Algunas medidas beneficiosas pueden ser: la ampliación de espacios para la mediación de la interacción Estado-Sociedad; la mejora de la formación y de la supervisión del carácter comunitario de la actuación del GEPAR; la creación de oportunidades para la formación conjunta de los profesionales de la seguridad pública y de la justicia, así como de los talleristas y técnicos; o incluso la revisión del papel del GIE, con la participación de los diferentes actores, incluidos aquellos ligados a la prevención. Además, la propia eficacia del grupo gestor debe ser cuestionada, ya que esa figura no fue ni siquiera mencionada por ninguno de los entrevistados, lo que denota su inexistencia o invisibilidad como mecanismo de mediación de las tensiones existentes en esta política, las cuales, como hemos visto, son muchas.

Referencias bibliográficas

Alves, Márcia C. Programas de prevenção da criminalidade: dos processos sociais à inovação da política pública. A experiência do Fica Vivo! Tesis de maestría en Políticas Públicas, Fundação João Pinheiro, 2008.

Alves, Márcia C. y Arias, Enrique Desmond. «Understanding the Fica Vivo programme: two-tiered community policing in Belo Horizonte, Brazil». Policing and Society, vol. 22, n.º 1 (2012), p. 101-113.

Arias, Enrique Desmond y Ungar, Mark. «La Vigilancia Comunitaria y la Crisis de Seguridad Ciudadana en Latinoamérica». Estudios Socio-Jurídicos, vol. 15, n.º 1 (2013), p. 19-52.

Asad, Talal. «Where are the Margins of the State?», en: Das, Veena y Poole, Deborah. Anthropology in the Margins of State. California: SAR Press, 2004, p. 279-288.

Beato, Cláudio C. Case Study «Fico Vivo» Homicide Control Project in Belo Horizonte. Washington, D.C.: World Bank, 2005.

Beato, Cláudio C. Estudio de caso: Programa Fica Vivo en Brasil. Iniciativa centroamericana del sector privado, 2013.

Beato, Cláudio C. y Silveira, Andrea. M. Efetividade e Avaliação em Programas de Prevenção ao Crime em Minas Gerais. Río de Janeiro: Instituto Igarapé, 2014.

Beato, Claudio C. et al. Relatório Final. Projeto referente a Carta de Acordo 33583. Belo Horizonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) y PNUD, 2016.

Braga, Anthony A.; Hureau, David M. y Papachristos, Andrew V. «Deterring Gang-Involved Gun Violence: Measuring the Impact of Boston’s Operation Ceasefire on Street Gang Behavior». Journal of Quantitative Criminology, vol. 30, n.º 1 (2014), p. 113-139.

Burt, Ronald S. «Structural Holes versus Network Closure as Social Capital», en: Lin, Nan; Cook, Karen S. y Burt, Ronald S. (eds.). Social Capital: Theory and Research. Nueva York: Aldine de Gruyter, 2001, p. 31-56.

Cano, Ignácio; Rojido, Emiliano y Sento-Sé, João Trajano. Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y el Caribe. Río de Janeiro: Laboratório de Análise da Violência, 2016.

Castro, Talita Egevardt de. Avaliação de impacto do Programa Fica Vivo! sobre a taxa de homicídios em Minas Gerais. Tesis de maestría en Economía Aplicada, Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2014.

Das, Veena y Poole, Deborah. Anthropology in the Margins of State. California: SAR Press, 2004.

Feltran, Gabriel de Santis. «Manter a ordem nas periferias de São Paulo: coexistência de dispositivos normativos na "era PCC"», en: Azais, Christian; Kessler, Gabriel y Telles, Vera da Silva (org.). Ilegalismos, cidade e política. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2012, p. 253-278.

Goldstein, Herman. Problem-Oriented Policing. Filadelfia, PA: Temple University Press, 1990.

Higginson, Angela; Mazerolle, Lorraine; Sydes, Michelle; Davis, Jacqueline y Mengersen, Kerrie. Policing interventions for targeting interpersonal violence in developing countries: a systematic review. 3ie Grantee Final Review. Londres: International Initiative for Impact Evaluation, 2015.

Kennedy, David M. «Pulling levers: Chronic offenders, high-crime settings, and a theory of prevention». Valparaiso Law Review, vol. 31, n.º 2 (1997), p. 449-484.

Lavalle, Adrian Gurza y Büllow, Marisa von. «Sociedade civil e institucionalização da intermediação: Brokers diferentes, dilemas semelhantes». Política & Sociedade, vol. 13, n.º 28 (2014), p. 125-165.

MacDonald, Cathy. «Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option». Canadian Journal of Action Research, vol. 13, n.º 2 (2012), p. 34-50.

Machado da Silva, Luiz A. «Criminalidade Violenta: por uma nova perspectiva de análise». Revista de Sociologia e Política, n.º 13 (1999), p. 115-124.

Marsden, Peter V. «Brokerage Behavior in Restricted Exchange Networks», en: Marsden, Peter V. y Lin, Nan (eds.). Social Structure and Network Analysis. California: Sage, 1982, p. 201-218.

Miller, Lisa Lynn. The politics of community crime prevention: Implementing Operation Weed and Seed in Seattle. Burlington: Ashgate y Dartmouth, 2001.

Peixoto, Betânia. Uma contribuição para a prevenção da violência. Tesis de doctorado em Economía, Cedeplar/UFMG, 2008.

Peixoto, Betânia; Andrade, Monica V. y Azevedo, João P. «Prevention and Control of Homicides: An Evaluation of Impact in Brazil». The Annual Meeting LACEA-LAMES (20-22 de noviembre de 2008), Río de Janeiro, p. 1-20.

Sampson, Robert J. Great American city: Chicago and the enduring neighborhood effect. Illinois: University of Chicago Press, 2012.

Silva, Bráulio Alves F.; Queiroz, Bernardo L.; Marinho, Frederico C.; Caminhas, Diogo A.; Pereira, Fabiano N. A.; Cisalpino, Pedro; Utsh, Bernardo y Gomes, Gabriela. Relatório Final. Projeto Homicídios no Brasil. Belo Horizonte: Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) y PNUD, 2016.

Silveira, Andrea M. Avaliação do programa Fica Vivo no Morro das Pedras em Belo Horizonte. Tesis de doctorado en Ciencias Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2007.

Silveira, Andrea M.; Assunção, Renato M.; Silva, Bráulio Alves F. y Beato, Cláudio C. «Impacto do Programa Fica Vivo na redução dos homicídios em comunidade de Belo Horizonte». Revista de Saúde Pública, vol. 44, n.º 3 (2010), p. 496-502.

Stevenson, Lisa. «Anthropology in the Margins of the State (Book review)». PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, vol. 30, n.º 1 (2007), p. 140-144.

Wilson, William Julius. The truly disadvantaged Chicago. Illinois: University of Chicago, 1987.

Notas:

1- Estado de la región sudeste de Brasil.

2- De acuerdo con las informaciones disponibles en https://www.ijuci.org.br/acoes/fica-vivo/ [Fecha de consulta: 09.05.2017].

3- Para David Kennedy (1997: 461), se trata de convencer al individuo para que salga de la criminalidad por medios distintos a la sentencia condenatoria: «Este marco –en que la sentencia representa los costes para un determinado delincuente por un delito en particular– es la manera habitual de pensar en la disuasión. Sin embargo, ¿qué ocurriría si dejáramos atrás ese marco?». Esta es la hipótesis que propone esta nueva filosofía.

4- Entre las instituciones firmantes del convenio se encontraban: Policía Militar de Minas Gerais (PMMG), Policía Civil (PCMG), Policía Federal (DPF), Ministerio Público (MP), Poder Judicial representado por el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG), el Clube dos Diretores Lojistas (asociación de comerciantes local) y organizaciones no gubernamentales.

5- Además de las actividades de Fica Vivo!, el CPC acoge otros tres programas de base local ejecutados por el Gobierno de este estado: Mediación de conflictos; Central de Acompañamiento de Penas y Medidas Alternativas (CEAPA), y el Programa de Inclusión Social Postpenitenciaria (PrEsp, por sus siglas en portugués). Véase más información en: http://www.seds.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/centros-de-prevencao-a-criminalidade [Fecha de consulta: 18.04.2017].

6- Medida por indicadores como la tasa de acceso al mercado formal de trabajo, el nivel de escolaridad, el acceso local a los servicios básicos, la tasa de mortalidad, los embarazos en la adolescencia, la calidad de la vivienda, etc.

7- Hasta el momento, fueron dos las OSCIP contratadas para gestionar los CPC. Inicialmente, el Instituto Elo y, entre los años de 2016-2017, el Instituto Jurídico para la Ciudadanía (IJUCI, por sus siglas en portugués) ha sido el responsable de su desarrollo. Para más información véase: http://seds.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/parcerias [Fecha de consulta: 14 de abril de 2017].

8- Datos extraídos del Portal CAPES, de acuerdo con la revisión realizada el 17 de abril de 2017.

9- Además, en Morro das Pedras, el programa contribuyó «a la percepción por parte de la comunidad de la mejora de la calidad de vida local, la reducción de los tiroteos y los asaltos/robos a autobuses, de la reducción de la violencia en las escuelas y de las restricciones al libre tránsito por la comunidad, de la reducción de eventos violentos, así como de la mejora de la imagen de la comunidad y el aumento de eventos recreativos y festivos organizados por la misma» (Silveira, 2007: 15).

10- El trabajo de campo se enmarca a su vez en el proyecto «BRA/04/029 Segurança Cidadã/Pensando a Segurança Pública», que contó con la realización de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre muertes violentas intencionales en 81 ciudades grandes y medianas de todos los estados brasileños y en el Distrito Federal. De estos 81 municipios, cuatro se situaban en la región metropolitana de Belo Horizonte, donde se realizó el trabajo de campo.

11- Véase también Lavalle y Büllow (2014); Marsden (1982).

12- Se trata de dos agrupamientos de la Policía Militar conocidos por su fuerte trabajo represivo.

Palabras clave: Brasil, «Fica Vivo!», programas de prevención, homicidios, comunidad

DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2017.116.2.129

Fecha de recepción: 21.12.16 ; Fecha de aceptación: 06.06.17

Traductora: Ester Jiménez de Cisneros Puig