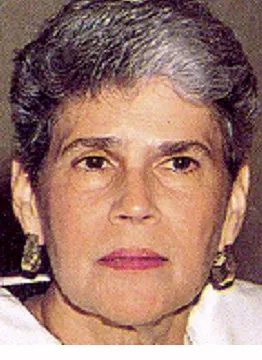

Violeta Barrios de Chamorro

Presidenta de la República (1990-1997)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Nota de actualización: esta biografía fue publicada en 2001. Tras dejar la Presidencia de la República en 1997, Violeta Barrios de Chamorro, considerada un símbolo de la democracia, la paz y la reconciliación civil en Nicaragua, se retiró de la actividad política. Su familia siguió distinguiéndose en la denuncia de la dictadura, ahora encarnada por el régimen del presidente sandinista Daniel Ortega.

El hijo mayor Pedro Joaquín, continuador del compromiso periodístico del diario La Prensa y militante de los partidos liberales Constitucionalista (PLC) e Independiente (PLI) y luego de Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue detenido arbitrariamente en 2021 junto con su hermana Cristiana, editora asimismo de La Prensa y precandidata presidencial opositora; Pedro Joaquín sufrió encarcelamiento y Cristiana el arresto domiciliario. El hijo menor, Carlos Fernando, fundador del periódico Confidencial, encaró asimismo el hostigamiento del régimen orteguista y hubo de refugiarse en Costa Rica.

En 2018 la emérita estadista sufrió un accidente cerebrovascular y el 14/6/2025 falleció en San José, lugar desde 2023 del destierro y exilio de la familia Chamorro, rodeada de sus hijos, a los 95 años de edad.

BIOGRAFÍA

Una de los siete hijos de una familia de terratenientes y rancheros, recibió su educación en dos selectos colegios católicos de Estados Unidos, en San Antonio, Texas, y en Southside, Virginia, donde tomó clases de secretaria antes de interrumpir los estudios por la repentina muerte de su padre, Carlos Barrios Sacasa. De vuelta a Nicaragua, en 1951, contrajo matrimonio con el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Dirigente de la burguesía conservadora y miembro de una familia de políticos que había aportado cuatro presidentes a la República, andado el tiempo Chamorro se convirtió en uno de los más destacados opositores de la tiranía de la familia Somoza como líder de la Unión Democrática de Liberación (UDEL).

Chamorro, quien para muchos era la alternativa liberal democrática de Estados Unidos para presidir Nicaragua en lugar de su desacreditado protegido, Anastasio Somoza Debayle, sufrió varios encarcelamientos y fue finalmente asesinado el 10 de enero de 1978, con toda probabilidad por pistoleros a las órdenes del dictador.

El magnicidio supuso la entrada en la política de la viuda, que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano. A raíz del triunfo de la revolución sandinista en 1979, Violeta figuró, representando a la UDEL, en la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), constituida el 18 de julio y también integrada por: Daniel Ortega Saavedra, comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); Moisés Hassán Morales, del pro-sandinista Frente Patriótico Nacional (FPN); el empresario liberal Luis Alfonso Robelo Callejas, del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN); y el intelectual socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, por el Grupo de los Doce.

El 19 de abril de 1980 Chamorro presentó la dimisión en desacuerdo con la orientación marxista que estaba tomando la JGRN y el incumplimiento de los compromisos, pactados en la ciudad costarricense de Puntarenas el 18 de junio de 1979, de establecer un sistema pluralista democrático. Con su salida y la de Robelo, efectuada días después, la Junta quedó dominada por el FSLN, al que en lo sucesivo Chamorro atacó desde el diario que había heredado de su esposo, La Prensa, el cual sería clausurado temporalmente en cinco ocasiones.

De la división de la sociedad nicaragüense en aquellos años dejó simbólico testimonio la propia familia Chamorro: mientras que los dos hijos mayores, Pedro Joaquín y Cristiana, actuaron desde la oposición, el primero como coeditor de La Prensa y activista de la Resistencia Nicaragüense o Contra y la segunda en la dirección del periódico familiar, los menores, Carlos Fernando y Claudia Lucía, desarrollaron una notoria militancia sandinista, siendo el primero director de Barricada, el órgano de prensa del FSLN.

Cabeza visible de la oposición política lega, diferenciada de las distintas insurgencias armadas, en Managua, Chamorro aglutinó en torno a su condición de independiente una coalición de hasta catorce partidos, la Unión Nacional Opositora (UNO). Fundada el 29 de mayo de 1986, si bien sus orígenes estaban en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) de 1982, la UNO abarcaba desde la derecha nostálgica del somocismo hasta el Partido Comunista, con el único nexo del rechazo al Gobierno del FSLN. En las primarias conducidas por la UNO en septiembre de 1989 para la nominación presidencial Barrios logró imponerse a Virgilio Godoy Reyes, del Partido Liberal Independiente (PLI), y al empresario Enrique Bolaños Geyer —que en 2002 iba a ver realizada esta aspiración—, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En las elecciones del 25 de febrero de 1990 Chamorro invalidó los sondeos y derrotó al candidato reeleccionista, Ortega, con el 54,7% de los votos, mientras que la UNO se hizo con 51 de los 92 escaños de la Asamblea Nacional. Tras tomar posesión el 25 de abril en presencia de una decena de jefes de Estado, la más urgente tarea que Chamorro se planteó fue conseguir el definitivo cese de las hostilidades de la Contra, que había anunciado un alto el fuego el 19 de abril y que, efectivamente, completó su desarme el 15 de junio, poniendo fin así a una destructiva guerra civil de diez años con un balance estimado de 45.000 muertos.

El septenio de Chamorro, primera mujer elegida en el continente americano para el cargo presidencial, al frente de Nicaragua discurrió entre graves disensiones políticas y una calamitosa situación económica y social, fruto de una década de bloqueo comercial de Estados Unidos, los estragos de la guerra civil y los propios fracasos de la gestión sandinista, imponderables que limitaron su margen de maniobra y terminaron minando su autoridad. En 1990 el cuadro no podía ser más ominoso: la recesión económica acumulada desde 1984 se había comido la quinta parte del PIB, las importaciones duplicaban a las exportaciones, la deuda externa triplicaba el valor de la producción nacional y la inflación anual, aunque descendiente, todavía registró un índice elevadísimo, el 3.000%.

Un mes antes de la toma de posesión, el 27 de marzo de 1990, Chamorro adoptó con Ortega un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE), en esencia un consenso mínimo en torno a una serie de puntos políticos y jurídicos que garantizara una cierta gobernabilidad. No obstante, la primera tarascada con los sandinistas ocurrió ya el 10 de mayo, cuando los diputados de la UNO sacaron adelante una ley de amnistía para todos los ex guardias somocistas que aún permanecían en prisión.

Chamorro procedió en un primer momento a revertir algunas de las medidas aplicadas por el Gobierno anterior, como la reforma agraria, la estatalización de empresas y la subvención de servicios públicos, y aplicó un paquete de medidas liberales de austeridad contenidas en el denominado Plan de los 100 Días o Plan Mayorga, en referencia a su impulsor, el ministro de Finanzas Francisco Mayorga. Pero la fuerte reacción sandinista, que conservaba una gran capacidad de movilización popular y controlaba los sindicatos, obligó a la presidenta a retirar buena parte de las medidas, granjeándose a cambio la hostilidad de los sectores más conservadores de la UNO.

El programa de ajuste lanzado en marzo de 1991, precariamente financiado con préstamos del FMI y otras muchas instancias internacionales y nacionales, que contemplaba la multiplicación de los precios de las tarifas públicas y los bienes de primera necesidad, la devaluación del córdoba un 400% y la reconversión laboral del funcionariado, encontró similar contestación en forma de huelgas y manifestaciones. La ya muy abultada deuda exterior sufrió los recargos de las ayudas trabajosamente gestionadas por Chamorro en su apretada agenda, si bien en septiembre de 1991 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo accedieron a condonar la totalidad de los débitos contraídos.

En enero de 1993, siguiendo con su línea de moderación, Chamorro pactó con el FSLN el mantenimiento de determinados logros de la revolución, como la legislación socializante de la propiedad de la tierra y la vivienda (cuya derogación parlamentaria el 20 de agosto de 1991 la mandataria decidió vetar), a cambio de una liberalización económica promercado y la reprivatización de algunas empresas, hecho este que precipitó la ruptura con el vicepresidente de la República, Godoy, quien pasó a exigir su dimisión. Personas ligadas al sandinismo entraron en el Gobierno, y el socialdemócrata Gustavo Tablada fue elegido presidente de la Asamblea Nacional.

Una de las situaciones por la que los elementos derechistas de la UNO cargaron de reproches a Chamorro fue la continuidad al frente del Ejército Popular de Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel y considerado un exponente de la línea dura del sandinismo. Como presidenta y ministra de Defensa, Chamorro tenía la jefatura nominal de las Fuerzas Armadas, y mediante el decreto del 6 de febrero de 1991 estableció su control directo sobre las mismas. Aun con sus atribuciones reducidas, Ortega permaneció en la jefatura de la institución armada hasta el 21 de febrero de 1995, cuando fue reemplazado por el general Joaquín Cuadra Lacayo.

En este contexto de fragmentación y polarización partidistas, la coalición gobernante terminó rompiéndose y la UNO fue desintegrándose a lo largo de 1993. En diciembre de 1994 nació la Alianza Liberal (AL) como una coalición de partidos derechistas procedentes de la UNO, siendo los más relevantes el PLC y el Partido Neoliberal (PALI). Para entonces, el único sector destacable de la antigua UNO que seguía apoyando a Chamorro era el agrupado en torno a su yerno y ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo Oyanguren. En septiembre de 1995 el marido de Cristiana Chamorro lanzó su propia formación centrista, Proyecto Nacional (Pronal), y en 1996 vio inhabilitada su candidatura para las elecciones presidenciales por sus vínculos familiares con la jefa del Estado.

Hasta el final de su mandato, Chamorro se sostuvo precariamente gracias al apoyo de los diputados sandinistas y los del grupo centrista de Lacayo. Después de que el sector renovador del FSLN se uniera a varias formaciones de la extinta UNO, pudo articularse una mayoría parlamentaria favorable a una reforma constitucional que suscitaba una amplia controversia nacional.

La aprobación por la Asamblea en noviembre de 1994 de 65 enmiendas a la Constitución de 1987 provocó una crisis institucional sin precedentes que durante meses paralizó la actividad política y legislativa. Chamorro apoyaba algunos de los cambios introducidos, como el cambio de nombre y la total despolitización del Ejército, la abolición del servicio militar obligatorio y la garantía de la propiedad privada, pero discrepaba de otras, como el reequilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en un sentido favorable al segundo. Finalmente, se llegó a un acuerdo de mínimos por el que salieron adelante las reformas, incluidas ciertas modificaciones de la normativa electoral (como la reducción del mandato presidencial de seis a cinco años), aunque con una sensación de victoria de los diputados frente a la opinión de Chamorro.

La inconclusa y delicada tarea de reinsertar a los ex combatientes propició la reaparición de grupos armados declarados en rebeldía y escorados al puro bandidaje que protagonizaron graves incidentes, como la ola de toma de rehenes que en el verano de 1993 puso en jaque al Gobierno. El fenómeno de los recompas y recontras (antiguos miembros del Ejército y de la Contra no reinsertados, en algunos casos agrupados bajo una misma bandera), muy perjudicial para la política de reconciliación nacional de Chamorro y cuya dimensión bélica hizo temer por el resurgimiento de la guerra civil, prosiguió con decreciente intensidad hasta el final del mandato, luego de ser combatido por el Ejército y reconducido por vías dialogadas.

A pesar de algunos éxitos macroeconómicos, como el relanzamiento del PIB y el sometimiento de la inflación a un dígito, Chamorro fracasó completamente en la mejora sustancial de las condiciones de vida de un vasto segmento de la población. Comparativamente, Nicaragua retrocedió mucho en la tabla del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que confecciona el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta situarse en la segunda posición más baja de América luego de Haití. Los partidarios de la presidenta adujeron que su administración no contó con toda la ayuda financiera que requería la reconstrucción posbélica del país, señalando particularmente a Estados Unidos, que durante la guerra civil sí había volcado ingentes sumas de dinero para financiar a la Contra.

El 10 de enero de 1997 Chamorro concluyó su mandato y entregó la banda presidencial al líder de líder de la AL, el abogado y dirigente patronal Arnoldo Alemán Lacayo, vencedor sobre Ortega en las elecciones del 20 de octubre de 1996 y, como el ex vicepresidente Godoy y el ex presidente de la Asamblea Alfredo César, figura muy crítica con su actuación presidencial. Precisamente en el Gobierno de Alemán se hizo cargo del Ministerio de Defensa Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

La presidenta nicaragüense fue la anfitriona de tres citas de presidentes centroamericanos: la XII cumbre ordinaria, celebrada en Managua en junio de 1992; la I Cumbre Ecológica, celebrada en Managua en octubre de 1994, la cual contó con la asistencia del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, y concluyó con la firma de la Alianza para del Desarrollo Sostenible; y la XVIII cumbre ordinaria, celebrada en Montelimar en mayo de 1996. Asimismo, la capital nicaragüense puso escenario al arranque de la XXIII Asamblea General de la OEA en junio de 1993.

En la actualidad, Chamorro preside conjuntamente con sus cuatro hijos una Fundación que lleva su nombre y que puso en marcha en julio de 1997 con el propósito de promover proyectos de desarrollo regional e iniciativas para fortalecer la paz civil. Pertenece asimismo al Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos. En 1991 recibió en Washington el Premio National Endowment for Democracy, en 1998 el II Premio Brajnovic de la Comunicación que concede la Universidad de Navarra, España, "por su lucha en favor de la libertad y la democracia", y en 2000 el Premio Internacional Liderazgo en Libre Comercio de parte de la Asociación Mundial de Cámaras de Comercio. Ha publicado la autobiografía Sueños del corazón.

(Cobertura informativa hasta 15/11/2001).

Más información: