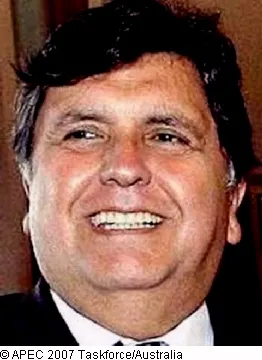

Alan García Pérez

Presidente de la República (1985-1990, 2006-2011)

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate Arce

Nota de actualización: esta versión de la biografía fue publicada el 11/3/2016. Desde 2018, el dos veces ex presidente peruano Alan García fue investigado por la justicia peruana en el marco de las pesquisas anticorrupción del llamado «caso Odebrecht». El 18/11/2018 García, sobre el que pesaba la prohibición, por orden judicial, de abandonar el país, pidió en la Embajada de Uruguay en Lima asilo diplomático, el cual le fue denegado.

El 16/4/2019 el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación ordenó la detención preliminar de García por 10 días en el marco de las investigaciones por presuntos pagos de coimas e irregularidades por obras públicas a cargo de la empresa Odebrecht; al día siguiente, cuando agentes de la Policía Nacional se personaron en su residencia para detenerlo, García, de 69 años de edad. se quitó la vida disparándose con una pistola a la cabeza.

El regreso en 2006 a la Presidencia de la República del Perú de Alan García, líder del Partido Aprista Peruano (PAP, socialdemócrata), constituyó un sobresaliente éxito personal para un estadista que partía con el hándicap del recuerdo por los electores de su desastroso primer mandato, entre 1985 y 1990. Este se había caracterizado por la recesión galopante, la hiperinflación, una fallida nacionalización bancaria, la rebelión, estéril también, contra el dictado financiero del FMI y la efusión de violencia en el frente de la insurgencia senderista.

Luego, García se había postulado por segunda vez en 2001, cuando fue batido por Alejandro Toledo, el mismo presidente al que un lustro después cogería el relevo. Entre medio, el político, quien fuera precoz delfín del caudillo histórico del aprismo, Raúl Haya de la Torre, conoció una década de descrédito, exilio y acoso por parte de la justicia peruana, que le acusaba de corrupción. Superada su travesía en el desierto, García, señalado por sus formidables dotes oratorias, su desenvoltura mediática y su físico poderoso, consiguió imponerse en las urnas a la conservadora Lourdes Flores y al nacionalista de izquierda Ollanta Humala —su sucesor institucional cinco años después— con las propuestas de mantener el robusto crecimiento económico, pero generando empleo, distribuyendo socialmente sus beneficios y reduciendo la pobreza, que afectaba a la mitad de la población.

El segundo quinquenio alanista (2006-2011) se desarrolló en un ambiente doméstico e internacional muy diferente del que había en la penúltima década del siglo XX. Marcando un gran contraste con su anterior ejecutoria, García, acusado por las izquierdas de haberse "derechizado" hasta el punto de establecer un pacto tácito con el fujimorismo para subsanar su minoría parlamentaria, practicó una política económica plenamente ortodoxa. Esta fue respetuosa con las reglas de libre mercado y de hecho continuista de la aplicada por Toledo, como pudo apreciarse en la multiplicación de los tratados bilaterales de libre comercio y en la disciplina fiscal.

El boom de las exportaciones minerales más el tirón sin precedentes de la demanda interna por el auge del consumo privado y las inversiones en grandes obras de infraestructuras públicas sumaron los números de una extraordinaria bonanza productiva, puntera en el continente. Además, ni la inflación, baja, ni la deuda, manejable, supusieron un problema esta vez.

Si bien es cierto que los niveles de pobreza cayeron de manera significativa, toda esta prosperidad no se tradujo sin embargo en una disminución palpable de los desequilibrios regionales y en una mejora del bienestar de muchos peruanos, los cuales terminaron por dar la espalda al Gobierno, que tampoco eludió los escándalos de corrupción (caso Petroaudios). Por otro lado, el país experimentó un reguero de conflictos sociales, algunos con complicaciones violentas y desenlaces luctuosos (masacre de Bagua), y sufrió los zarpazos terroristas de un senderismo supuestamente residual pero regresado como narcoguerrilla.

De puertas al exterior, García destacó como uno de los artífices de la Alianza del Pacífico, puesta en marcha en Lima poco antes de transferir la banda presidencial a Humala en 2011. Con uno de los socios de este prometedor grupo de integración regional, Chile, el mandatario mantuvo vivo el añejo diferendo por la delimitación de la frontera marítima, que en 2008 desembocó en la demanda peruana contra la nación vecina ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. García se mantuvo rigurosamente apartado del bloque bolivariano, tuvo sus más y sus menos con el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales, y mantuvo unas buenas relaciones de cooperación con Estados Unidos, la potencia a la que había desafiado en la década de los ochenta con su discurso de denuncia del "neoliberalismo" y el "imperialismo" en el plano de la deuda externa.

Al cabo de su segunda presidencia, García volvió a recibir acusaciones de enriquecimiento ilícito y fue investigado por el Congreso por presuntas irregularidades gubernamentales, pero la Corte Suprema le amparó. Asimismo, siguió firmemente al timón de su partido de toda la vida, desde el que ejerció una oposición dura al Gobierno Humala. En 2016 lanzó su cuarta candidatura presidencial bajo la bandera de la Alianza Popular, donde el PAP se daba la mano con el Partido Popular Cristiano de Lourdes Flores, su anterior adversaria, y con Vamos Perú. El quinto lugar cosechado en esta liza, con menos del 6% de los votos, certificó el ocaso de su carrera política a los 66 años.

(Cobertura informativa hasta 11 marzo 2016).

BIOGRAFÍA

1. El imparable ascenso de un aprista precoz y carismático

2. Presidente de la República con una agenda heterodoxa: la moratoria en el pago de la deuda externa

3. Los balances sombríos del primer quinquenio alanista (1985-1990): hiperinflación, desplome de la economía y la guerra de Sendero Luminoso

4. Una década de desarraigo y persecución judicial tras la salida del poder

5. Sonoro retorno al proscenio político tras la caída de Fujimori

6. Líder de la oposición al Gobierno de Toledo y tercera postulación presidencial

7. Duelo en las urnas con Humala y el factor Chávez

8. La segunda presidencia (2006-2011): gran bonanza económica, casos de corrupción, conflictividad social y chisporroteos de violencia

9. Lima, eslabón del eje moderado de América Latina: los TLC, el litigio con Chile, la Alianza del Pacífico y alejamiento del bloque bolivariano

10. En la oposición al Gobierno Humala y cuarta candidatura presidencial en 2016 sin opciones de victoria

1. El imparable ascenso de un aprista precoz y carismático

Perteneciente a una familia de clase media, con inquietudes intelectuales y estrechamente ligada al histórico partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuando él nació, en 1949, en tiempos de la dictadura militar del general Manuel Apolinario Odría, su padre, secretario de Organización del partido, se encontraba cumpliendo condena por su militancia política en la cárcel limeña de El Sexto. Carlos García Ronceros, contable de profesión, vio a su hijo por primera vez ocho días después de alumbrarlo su esposa, Nytha Pérez Rojas, gracias a que esta fue autorizada a mostrárselo en la prisión, pero a este fugaz encuentro le siguieron cinco años de separación.

El niño y su hermano dos años mayor, Carlos, fueron criados por la madre, aprista de toda la vida y fundadora de la sección del partido en Camaná, en el departamento de Arequipa, donde doña Nytha se instaló con sus hijos. En estos años en que el padre se hallaba entre rejas la familia salió adelante con los ingresos obtenidos por la madre como maestra de escuela. Tras obtener Carlos García la libertad, los cuatro se fueron a vivir al distrito limeño de Barranco.

Siendo alumno de primaria en el Instituto Experimental nº 1 de Barranco, Alan continuó la tradición familiar. Se unió a la Juventud Aprista Peruana (JAP) y a los 17 años, cuando cursaba la secundaria en el Colegio Nacional José María Eguren, recibió el carné de militante. Ya en esta época destacó por su capacidad de expresión oral y escrita, lo que le valió ganar varios concursos de recitación y redacción. Poco menos que destinado a ser político, el joven candidateó al cargo de alcalde escolar y en cuarto de secundaria representó a la célula de la JAP en Barranco.

Sobre el APRA es necesario apuntar que fue fundado el 7 de mayo de 1924 en su exilio mexicano por el abogado e intelectual peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Aunque su vocación, extraordinariamente ambiciosa, era convertirse en una fuerza de implantación continental, solo en el país andino alcanzó el estatus de formación mayoritaria sin renegar de la sigla original, convirtiéndose de hecho en el primer partido de masas de Sudamérica. Puesta en marcha en Lima el 21 de septiembre de 1930 como Partido Aprista Peruano (PAP), la agrupación pasó a ser conocida indistintamente con las dos siglas.

En origen radicalmente antioligárquico y antiimperialista, y apoyado en las clases obreras, que encontraron atractivo su discurso revolucionario no marxista, con los años el APRA evolucionó hacia un reformismo de inspiración socialdemócrata de más amplia base, el cual, sin embargo, ni renegó de las formas populistas y de culto a sus jefes ni terminó de clarificar sus principios ideológicos, siempre nebulosos o contradictorios, más cuando Haya de la Torre, con maquiavelismo aparente, establecía connivencias fácticas con los sectores políticos y económicos más reaccionarios del Perú.

El aprismo de la segunda mitad del siglo XX presentaba algunas semejanzas con otros movimientos nacional-populares, todos sui generis, surgidos en las décadas de los treinta y cuarenta en América Latina, como los sustentados por Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina o José María Velasco Ibarra en Ecuador. El izquierdismo que solía adjudicarse al APRA distaba de ser evidente en muchas ocasiones.

En 1967 García emprendió estudios de Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), prestigiosa casa de estudios de Lima, y en 1971 completó la licenciatura jurídica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sita igualmente en la capital peruana. La matrícula en la PUCP fue aconsejada a García por Haya de la Torre, que ejercía sobre el futuro presidente una tutela casi paternofilial, ya que lo conocía desde mozalbete, cuando frecuentaba la Casa del Pueblo, la sede principal del partido en Lima, y su domicilio privado, Villa Mercedes, para escuchar sus discursos y empaparse de sus palabras. García profesaba al caudillo del aprismo una admiración reverencial, digna del "semidiós" que ante sus ojos era, recordó el político en una entrevista concedida con motivo de su postulación presidencial en 2006.

Tras inscribirse en el colegio profesional, García comenzó a ejercer la abogacía en Lima. Llegó a defender en los tribunales de justicia tres casos que terminaron en sentencias favorables a sus clientes, pero los salones de pleitos no eran el mejor entorno para sacar a relucir todas sus capacidades. Por otro lado, el Gobierno de facto "nacional-revolucionario" del general Juan Velasco Alvarado, aupado al poder en el golpe de Estado militar de octubre de 1968, había traído otra etapa de proscripción de las actividades partidistas. Así que García, por indicación de sus jefes de fila, muy interesados en consolidar el currículum académico del prometedor mozallón, partió del país para ampliar su formación en Europa. Corría septiembre de 1972.

Primero, García asistió a un curso de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde defendió con éxito una tesis sobre Derecho Constitucional Comparado ante un tribunal del que era miembro el catedrático Manuel Fraga, ex ministro de los gobiernos de Franco y futuro jefe de la oposición conservadora en la España democrática. Vivió unos meses en Ginebra, Suiza, donde trabajó como obrero para obtener ingresos. En 1973 continuó los estudios en la parisina Universidad de la Sorbona y se sacó un posgrado en Sociología.

Durante unos años, García residió en la capital de Francia en compañía de su primera esposa, Carla Buscaglia, una compatriota con la que tuvo a la primera de sus seis hijas e hijos, llamada como su madre. Posteriormente se divorció y contrajo matrimonio con la argentina Pilar Nores, estudiante de Economía e hija del rector de la Universidad de Córdoba del país sudamericano, a la que había conocido en un seminario sobre Sociología y Desarrollo celebrado en Madrid en 1975. El matrimonio García-Nores fue bendecido con cuatro vástagos, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan Raúl.

El derrocamiento de Velasco por el general Francisco Morales Bermúdez en agosto 1975 principió una etapa de moderación ideológica en un Gobierno que continuaba llamándose a sí mismo revolucionario y de transición a la restauración democrática, permitiendo a los partidos reorganizarse. A finales de 1977 García estaba matriculado en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) de París cuando Haya de la Torre le instó a que se integrara en la actividad política peruana ante la perspectiva de la devolución del poder a los civiles por los militares. Una vez retornado al país, García se convirtió el 18 de junio de 1978 en uno de los candidatos apristas elegidos en las urnas para integrar la Asamblea Constituyente, cuya presidencia, en tanto que el jefe de la fuerza más votada, le fue otorgada a su mentor.

En esta campaña electoral el todavía veinteañero recibió el bautismo como orador de masas de la mano de Haya de la Torre, quien se había percatado mejor que nadie de las innatas cualidades políticas de su devoto discípulo, capaz de encandilar a la audiencia con arrolladores discursos llenos de retórica y acentos mesiánicos, en la mejor tradición aprista. Pero no solo contaban las habilidades dialécticas. De entrada, causaban sensación su juventud, sus 193 centímetros de estatura, su lustroso cabello negro y su indumentaria atildada, conformando un porte de galán latino como no se recordaba en este país acostumbrado a ver en el poder a grises políticos maduros, a caudillos vetustos y a generales de uniforme.

García ejerció brevemente la docencia en su especialidad jurídica en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, un bastión académico del APRA, aunque sus auténticas dotes brillaban en la política profesional. Consagrado como un orador magnético y fogoso, y como un hábil sintetizador de los contenidos populistas habituales pero con una imagen moderna de pátina norteamericana o europea, García era señalado por doquier como el delfín oficioso del anciano fundador del aprismo, quien terminó promoviéndole al puesto de secretario nacional de Organización —el mismo que había ocupado don Carlos García— poco antes de su fallecimiento, acaecido el 2 de agosto de 1979 a los 84 años de edad. Entonces, la jefatura orgánica del movimiento la asumió el sexagenario Armando Villanueva del Campo, dirigente experimentado y bien avenido con García.

Las elecciones generales del 18 de mayo de 1980, primeras en 17 años, permitieron a García proyectarse en la política nacional como el cabeza de lista del APRA por Lima para la Cámara de Diputados del Congreso, donde el partido, con el 26% de los votos y 58 escaños, quedó en segunda posición tras Acción Popular (AP), la formación de derecha moderada que conducía el ex presidente de la República Fernando Belaúnde Terry, quien fuera depuesto por los militares en 1968.

En las presidenciales, Belaúnde batió a Villanueva del Campo, que no pudo remendar el desgarrón electoral ocasionado por la desaparición de Haya de la Torre. Mientras la vieja guardia del partido se desprestigiaba ante la opinión pública por las peleas que enzarzaban a las facciones izquierdista de Villanueva del Campo y a la conservadora de Andrés Townsend Ezcurra, García atraía todas las miradas por su vehemente oposición parlamentaria al Gobierno acciopopulista.

El APRA, preocupado por su futuro, concentró todas sus esperanzas en un García apenas adentrado en la treintena, tal que empezó a conferirle responsabilidades internas. Confirmado por el XII Congreso en la Secretaría Nacional de Organización en octubre de 1979, el XIII Congreso, celebrado en agosto de 1980 en una atmósfera de tumulto y división, le designó presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina en sustitución de Luis Alberto Sánchez Sánchez, un dirigente alineado con las tesis moderadas de Townsend.

En 1981 cesó como secretario nacional de Organización y en el XV Congreso, celebrado en octubre de 1982, desplazó al debilitado Villanueva del Campo en la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional. Con este último ascenso, García asumió el liderazgo efectivo del aprismo, pero la galopada no se detuvo ahí. El doctor en Derecho se aprestó a hacer el recorrido final que, si era la voluntad de los electores, tendría como meta la Presidencia de la República.

Las propuestas de García de superar las luchas fratricidas, abrirse a otros segmentos del electorado y renovar el discurso político, en el sentido de revisar los lemas tradicionales de defensa a ultranza de la justicia social y la soberanía nacional frente al poderío estadounidense con la asunción de las nociones de modernidad y eficacia, lo que debía pasar por un lavado de los símbolos y la iconografía de regusto izquierdista, ganaron progresivamente la adhesión de los cuadros apristas.

En febrero de 1984 fue proclamado candidato del partido para las elecciones presidenciales de 1985 en una votación primaria abierta a todos los afiliados que terminó convirtiéndose en un referéndum sobre su persona por la retirada a última hora de su único rival, el abogado y diputado Javier Valle Riestra, quien contaba con el apoyo de Armando Villanueva y del influyente alcalde de Trujillo, Jorge Torres Vallejo. Entre otras cosas, Valle acusaba a García de poner en peligro la "posición izquierdista" del partido con su "imagen cesarista".

2. Presidente de la República con una agenda heterodoxa: la moratoria en el pago de la deuda externa

García basó su campaña presidencial en la denuncia del modelo económico de libre mercado aplicado por Belaúnde, en la moralización de la administración pública, escenario de prácticas corruptas, y en el combate enérgico a la insurgencia armada del grupo maoísta Sendero Luminoso, que había iniciado sus acciones guerrilleras y terroristas en la región de Ayacucho justo cuando el país recobraba la democracia.

Su amistad personal con el entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, y las comparaciones trazadas entre el "nuevo" APRA y el PSOE de España, que había ganado una rotunda mayoría en 1982 izando las banderas del cambio y la transformación del país europeo, así como con la Acción Democrática de Venezuela, que era el partido socialdemócrata con más éxito electoral de toda América, contribuyeron a moldear la imagen de modernidad y progresismo perseguida por el dirigente peruano. El candidato insistía en que el APRA había dejado de ser un partido sectario para convertirse en una fuerza interclasista de auténtica dimensión nacional. No había el menor espíritu de revancha, sino deseos de concordia y unidad. Una de las proclamas más socorridas durante la campaña fue la que prometía un Gobierno para todos los peruanos.

La jornada electoral del 14 de abril de 1985, boicoteada por los senderistas con una serie de atentados y sabotajes intimidatorios, resultó doblemente histórica para el Perú porque trajo tanto el primer relevo democrático desde 1945 (cuando la sucesión de Manuel Prado Ugarteche por José Luis Bustamante Rivero) como la conquista del poder por el partido que siempre había ostentado el mayor protagonismo político y que era el más antiguo de país, pero que de una u otra manera siempre había visto frustrada aquella ambición. Haya de la Torre había estado a punto de ser presidente en las elecciones de 1962, cuya primera vuelta ganó a Belaúnde Terry, pero la irrupción golpista de las Fuerzas Armadas desbarató aquel proceso.

23 años después, García acaparó el 45,7% de los votos emitidos (el 53,1% de los votos válidos, excluyendo a los blancos y nulos), esto es, más del doble que los obtenidos por su inmediato rival, el marxista y alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán, que concurría por la coalición Izquierda Unida (IU). En tercer lugar quedó el popularcristiano Luis Bedoya Reyes, por la Convergencia Democrática, y en un humillante cuarto puesto el candidato del oficialismo, Javier Alva Orlandini. La estrepitosa derrota del acciopopulista testimonió el grado de descontento que la gestión del sobrio y sofisticado Belaúnde, por lo demás un estadista de impecable pedigrí democrático y honrado a carta cabal, había concitado en el electorado.

Al no alcanzar el preceptivo 50% de los sufragios, García debía disputar una segunda vuelta con Barrantes, pero este, convencido de que no podía ganar, se retiró del proceso con el fin, según su declaración, de no prolongar más la incertidumbre política. Quedó así expedito el camino para que el 1 de junio el aprista fuera proclamado presidente electo de la República por el Consejo Nacional Electoral y el 28 de julio inaugurara su mandato quinquenal, en una ceremonia a la que iban a asistir seis presidentes latinoamericanos.

Días antes, el 13 y el 14 de julio, García sacó adelante una transformación de la jerarquía del APRA que supuso un nuevo equilibrio de poder entre su facción centrista y las alas izquierdista y moderada, con refuerzo manifiesto de los dos primeros grupos. Los cambios consistieron en la creación del nuevo puesto cimero de presidente del partido, que García se reservó para sí, y en la partición de la Secretaría General en dos oficinas de idéntico rango pero con distintos cometidos, y supeditadas a la Presidencia, en las que se sentaron el ahora senador Villanueva del Campo y el sindicalista Luis Negreiros Criado.

Por lo demás, García arrancaba su mandato presidencial apoyado en la confortable mayoría obtenida por su partido en los dos hemiciclos del Congreso: 110 escaños sobre 180 en la Cámara de Diputados y 32 escaños sobre 60 en el Senado. Los puestos de primer ministro y ministro de Economía y Finanzas fueron para Luis Alva Castro, economista del partido y presidente de la Comisión Nacional del Plan de Gobierno (CONAPLAN). Alva Castro simultaneó sus cargos gubernamentales con la Segunda Vicepresidencia de la República, para la que había sido elegido como integrante de la fórmula encabezada por su jefe de filas. Carlos Blancas Bustamante, dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue nombrado ministro de Trabajo.

El, con 36 años, más joven mandatario constitucional en la historia del Perú comenzó su primera Administración en 1985 con unos índices de popularidad muy elevados, igualmente sin precedentes, aglutinando las esperanzas de una población castigada por las políticas de ajuste económico y por una violencia alarmante de la que eran responsables tanto los grupos insurgentes como las fuerzas de seguridad del Estado. El país sufría una crisis más financiera que productiva, con el dólar cotizando a 12.000 soles y la inflación marcando una tasa interanual del 230%. Además, el desempleo afectaba a la tercera parte de la población activa.

Al principio, García afrontó los embates de la guerrilla con ánimo conciliador. Creó una Comisión de Paz encargada de velar por los Derechos Humanos y de mediar entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso, pero la impunidad persistente en los abusos y exacciones de unos y de otros precipitó el naufragio, por la dimisión de sus miembros, de este órgano representativo de la sociedad civil el 7 de julio de 1986. Antes y después, el Gobierno se vio obligado a renovar periódicamente los estados de emergencia en los departamentos más conflictivos y hasta en la propia Lima. Ciertamente, la truculenta organización maoísta no prestó oído a ninguna fórmula de apaciguamiento y redobló sus ataques a instalaciones de suministro energético, no dando tregua a la nueva Administración.

Por otro lado, las destituciones por García de altos mandos policiales y militares fueron vinculadas tanto al deseo de combatir la violencia desde el Estado de derecho como a cercenar las ramificaciones del narcotráfico, que habían penetrado en las instituciones armadas. Sin embargo, la disposición del Gobierno a acercar a la guerrilla a un proceso negociador recibió el golpe de gracia el 19 de junio de 1986, cuando unos motines simultáneos de presos senderistas en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara fueron sofocados brutalmente por la Guardia Republicana y el Ejército. Los asaltos de las fuerzas del orden tuvieron un balance de 248 reclusos muertos, muchos de ellos ejecutados sumariamente.

La desmesurada represión, en la que García, ni entonces ni después, aceptó tener ninguna responsabilidad política, tuvo mayor repercusión internacional por producirse en la víspera del XVII Congreso de la Internacional Socialista (de la que el APRA era miembro), el primero organizado en un país de América Latina, y del que García esperaba declaraciones de apoyo a su gestión. El encuentro, celebrado del 20 al 23 de junio en Lima, quedó devaluado al no asistir ningún mandatario en activo alegando razones de seguridad.

Con todo, las críticas internacionales por la masacre carcelaria tuvieron menos repercusiones internas que la oleada de represalias desatada por Sendero Luminoso, que incluyó entre sus objetivos terroristas a dirigentes políticos y activistas sociales, convertidos en víctimas de asesinatos selectivos. El 11 de octubre de 1986 el propio García escapó ileso de un atentado en Juliaca.

En el delicado capítulo la de deuda externa, cifrada entonces en los 13.000 millones de dólares y cuyo reembolso lastraba las posibilidades del desarrollo nacional, García dejó bien a las claras desde el principio que las contemporizaciones no figuraban en su agenda. Ya durante la campaña electoral había sido explícito en su rechazo a la filosofía del FMI, cuya "odiosa y perjudicial mediación solo beneficia a quienes han hecho de la desigualdad un axioma", aseguró.

Luego, en su primer mensaje a la nación como presidente titular, García explicó que el Perú tenía la firme voluntad de hacer honor a sus compromisos internacionales y de abonar a sus acreedores lo adeudado, pero, puesto que no tenía suficiente capacidad de pago, el país no iba a destinar al servicio de la deuda más del 10% de sus ingresos en divisas provenientes de la exportación, ni tampoco a acatar los dictámenes del FMI, prefiriendo las negociaciones directas y caso por caso con gobiernos y bancos. En los días siguientes, García anunció la revisión de los beneficios de las grandes empresas y de los contratos de explotación con las firmas extranjeras, así como la restricción de las actividades monopolísticas.

En agosto de 1985 el Gobierno aplicó un primer paquete anticrisis cuyas principales medidas fueron: una moratoria de seis meses en los pagos internacionales del Perú; una devaluación monetaria del 12% a partir de la fijación del tipo oficial de cambio del sol de oro con respecto a la nueva moneda introducida el 1 de febrero, el inti, a razón de 1.000 soles por inti, y de éste en relación a la moneda estadounidense a razón de 10,9 intis por dólar (la transición del sol al inti iba a ser gradual y no concluyó hasta el verano de 1987); la congelación de los precios de los bienes y los servicios, exceptuando los derivados del petróleo, que experimentaban leves alzas; severas disposiciones contra la evasión fiscal; y subidas controladas de los salarios mínimos.

El explosivo anuncio de la moratoria sobre el servicio del débito externo generó expectación en todo el hemisferio, en mayor o menor grado angustiado por el dogal de la deuda, y desató una cascada de reacciones internacionales de diverso tono. La popularidad del presidente peruano entre los sectores progresistas de América Latina se incrementó cuando en septiembre siguiente advirtió desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU que si el FMI no adoptaba reformas en el sistema monetario y el reparto de la liquidez mundial, Perú reconsideraría la pertenencia a este organismo.

Implícitamente, García exhortó a los demás gobiernos latinoamericanos a que se rebelaran contra las condiciones del pago de sus deudas, un llamado que iba a caer en saco roto. En el mismo discurso se refirió al problema del narcotráfico, que enmarcó en una dinámica de oferta de los países que, como el suyo, eran productores, estimulada por la demanda de los países ricos del norte, con Estados Unidos a la cabeza.

Las tiranteces con Estados Unidos tomaron un cariz serio el 27 de diciembre de 1985 con la decisión del Gobierno de nacionalizar la compañía Belco Petroleum, que operaba en la plataforma continental frente a la costa septentrional peruana, por no acceder a las nuevas condiciones para renovarle el contrato de explotación. El anterior contrato, que otorgaba a la compañía exenciones fiscales con arreglo a la denominada Ley Kuczynski, promulgada por Belaúnde en 1980 y ahora derogada, estaba rescindido desde finales de agosto. Las negociaciones con otras petroleras estadounidenses sí terminaron en acuerdo, así que el Gobierno se guardó de expropiarlas.

Por otro lado, a comienzos de septiembre el Ejecutivo puso en marcha 39 microrregiones con los fines de incrementar la capacidad productiva y el empleo en zonas de desarrollo especialmente bajo.

1986 fue un año de crispaciones que consagraron el divorcio entre el Gobierno peruano y los organismos financieros internacionales, cuya asistencia era vital para un país en desarrollo con una estructura muy débil. Pero García aún tenía de su parte a la mayoría de la sociedad, que continuó apoyando por un tiempo su estilo enérgico y sus desplantes, conformando lo que él mismo calificaba de "política de resistencia al imperialismo". La prensa nacional le endilgó un mote que entonces podía resultarle halagador pero cuyo recuerdo años más tarde no le iba a producir agrado: Caballo loco.

El rechazo del alguna vez también llamado enfant terrible de América Latina a adoptar las recetas neoliberales prescritas para proceder al reescalonamiento de la creciente deuda externa culminó el 15 de agosto de 1986, coincidiendo con el vencimiento de una partida de deuda de 180 millones de dólares, con la declaración del Perú por el FMI como país inelegible, lo que en la práctica acarreó la interrupción de los créditos tanto del FMI como del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

García reaccionó frente a esta repercusión negativa de su política intervencionista defendiendo los éxitos de su primer año de gestión tanto en la lucha contra la inflación, que fue rebajada al 78% anual, como en el estimulo del crecimiento, que rebotó al 9,4% del PIB, la tasa más alta del continente en aquel 1986.

También, destacó la aprobación de medidas favorables a los trabajadores, como la ley de estabilidad laboral, que suprimía el período de prueba de tres años para los firmantes de primer contrato, el Fondo de Reactivación Agropecuaria, que dispensó generosos créditos a los campesinos para el aumento de la superficie cultivada y el incremento de las cosechas, y las subidas salariales por encima del índice de inflación, lo que efectivamente mejoró la capacidad de compra de los beneficiados, al precio, eso sí, de recurrir a la emisión incontrolada de moneda, germen de la espiral inflacionaria de los años siguientes, y de agravar los déficits en la tesorería del Estado.

El presidente confiaba en basar el crecimiento de la economía fundamentalmente en el consumo interno, sin recurrir al crédito y a las inversiones extranjeras. Era esta una salida populista de regusto autárquico que topaba con una doble realidad, insoslayable, del Perú: los escasos recursos propios de un país en vías de desarrollo y el elevado porcentaje de población activa separada del sistema productivo y la economía formal, bien por estar en el paro, bien por ganarse la vida en las florecientes economías sumergidas.

Las directrices heterodoxas del Gobierno aprista no fueron imitadas por ningún otro gobierno del hemisferio, pero en 1986 el sentir nacional era todavía favorable a las izquierdas: en las elecciones municipales del 9 de noviembre el APRA se adjudicó una victoria aplastante y se aseguró las alcaldías de Lima, Cuzco y otras ciudades principales.

3. Los balances sombríos del primer quinquenio alanista (1985-1990): hiperinflación, desplome de la economía y la guerra de Sendero Luminoso

La suerte de cuarta vía, ni neoliberal proestadounidense, ni socialista a la cubana, ni revolucionario-militar al estilo del velasquismo, que predicaba García se agotó a ojos vista en 1987. La política de subsidios y los créditos a interés cero llevaron a la quiebra a entidades financieras públicas, mientras que el control de los precios causó daños irreparables al tejido industrial de capital privado.

El 28 de julio de 1987, la angustiosa iliquidez del Estado a causa de la evasión fiscal y la evaporación de las reservas de divisas empujó a García a anunciar a la nación dos medidas draconianas: en primer lugar, la nacionalización, con derecho a indemnización, de todas las entidades bancarias, excepto las filiales extranjeras, amén de algunas aseguradoras, que no pertenecieran al Estado; en segundo lugar, la prohibición de las operaciones de cambio de divisas fuera de los cauces mercantiles controlados por el Estado.

La intervención de la banca privada fue normalizada por la Ley 24723, que justificaba las expropiaciones de las empresas bancarias, financieras y de seguros por revestir sus actividades "interés social y "nacional". La ley fue sancionada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre con el apoyo de la Izquierda Unida y entró en vigor el 12 de octubre en medio de una enorme polémica. Dos días después, el Gobierno tomó con un aparatoso despliegue de uniformados el control físico de los dos principales bancos privados del país, el de Crédito y el Wiese. Sin embargo, las nacionalizaciones se quedaron ahí, ya que la Ley 24723 fue impugnada por colectivos que se consideraban perjudicados y todo el proceso quedó enfangado en los tribunales de justicia.

García se defendía de los que le acusaban de imponer la dictadura económica y de quebrar los principios del Estado liberal aduciendo que se trataba de controlar la masa monetaria circulante, de impedir la fuga de capitales y de cerciorarse de que las financiaciones bancarias se dirigieran efectivamente a proyectos de desarrollo y no a operaciones especulativas. El empresariado y los accionistas privados reaccionaron en bloque contra el Gobierno aprista, pero este se enajenó también el apoyo de las clases medias urbanas, que vieron peligrar su poder adquisitivo por el aumento imparable de la inflación.

El giro a la izquierda de García se interpretó como una huida hacia delante en una situación límite para su Administración, acosada desde múltiples frentes, últimamente también por los sindicatos, que en mayo de este año clave, 1987, convocaron la primera huelga general de su mandato. El 22 de junio dimitió el primer ministro Alva Castro, protagonizando la primera de cinco mudanzas institucionales relacionadas con las tensiones políticas y económicas, aunque Alva se marchaba también con la intención de retar el liderazgo de García en el próximo congreso del partido. A modo de compensación, Alva fue investido presidente de la Cámara de Diputados.

Hasta el final del mandato, el presidente nombró primeros ministros sucesivamente a Guillermo Larco Cox (26 de junio de 1987), al veterano Armando Villanueva (17 de mayo de 1988), al también histórico del aprismo Luis Alberto Sánchez, concurrentemente primer vicepresidente de la República (15 de mayo de 1989), y de nuevo a Larco Cox (30 de septiembre de 1989).

1987 aún registró un crecimiento sensacional del PIB del 9,7%, pero este dato positivo quedó eclipsado por el desbarajuste en la balanza de pagos, y, sobre todo, por el descontrol de la inflación, que retornó a los tres dígitos al finalizar el año, siendo la tasa para el conjunto de 1987 del 86%. Los peruanos, que habían visto amargamente decepcionadas sus esperanzas de paz y de prosperidad, empezaron a sufrir el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Al comenzar 1988 la Administración García parecía paralizada, incapaz de conjurar la catástrofe económica que se avecinaba.

En septiembre de 1988 el Gobierno presidido por Villanueva del Campo lanzó un plan de ajuste consistente en una devaluación del inti tal que pasó a cotizar de 33 a 250 unidades por dólar, la elevación media de los precios y las tarifas en un 300% y la reprivatización parcial de la banca, pero el bautizado como el paquetazo fracasó estrepitosamente: el cuarto año del Ejecutivo alanista se saldó con una tasa inflacionaria del 667%, una contracción económica del -9,4%, un déficit comercial de 600 millones de dólares, un saldo negativo en la cuenta de reservas de divisas de 350 millones, deuda exterior acumulada por valor de 18.000 millones y una disminución media del poder adquisitivo de los trabajadores superior al 50%. No obstante la cotización oficial, en la calle el dólar se pagaba ya a 700 intis.

Entre tanto, Sendero Luminoso, que por boca de su sanguinario líder, Abimael Guzmán Reynoso, declaró su intención de no cejar en su lucha hasta la conquista del poder nacional, aterrorizaba Lima con sus paros armados y sus sabotajes contra líneas de alta tensión, mientras que en las áreas rurales compartía actividades guerrilleras con el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyo jefe máximo, Víctor Polay Campos, fue capturado el 14 de febrero de 1989, suceso que sin embargo no repercutió en los niveles de violencia subversiva, verdaderamente asfixiante.

De los estragos padecidos por las comunidades rurales andinas no eran ajenos algunos miembros del Ejército, autores de matanzas de campesinos supuestamente vinculados a las guerrillas (como la masacre de una treintena de paisanos en el pueblo ayacuchano de Cayara en mayo de 1988) y responsables de una situación de impunidad que favoreció la aparición de grupos paramilitares análogos a los escuadrones de la muerte centroamericanos.

Afectado por una dramática caída de popularidad, el 17 de diciembre de 1988 García dimitió como presidente del APRA en el arranque del XVI Congreso del partido. Su principal crítico interno, Alva Castro, se alzó con una victoria total al ser elegido secretario general único en lugar del binomio formado por Villanueva del Campo y Luis Negreiros, y luego nominado candidato presidencial del APRA para las elecciones de 1990.

El vituperado jefe del Estado tenía por delante año y medio de calvario, el tiempo que le quedaba de mandato. Una sombría cuenta atrás en la que el goteo de datos del desastre económico se solaparon a los rumores ora de renuncia anticipada, ora de golpe militar, y a los amagos de un estallido popular, al estilo del Caracazo venezolano de febrero de 1989, por la penuria de productos de consumo y por el coste desorbitado de lo que llegaba a las estanterías de los establecimientos.

Solo en diciembre de 1989, García, luego de ofrecer a los acreedores externos la insólita alternativa de cobrarse en especie sobre la base del 10% de las exportaciones peruanas, arrojó la toalla y volvió a la ortodoxia. El presidente aceptó efectuar un pago de 42 millones de dólares que cubría el último servicio trimestral de la deuda y el FMI respondió reactivando sus líneas de crédito. Asimismo, el Gobierno intentó, y consiguió, revertir el déficit comercial y la penuria de divisas por el procedimiento puro y simple de poner cerrojo a las importaciones. Inevitablemente, la medida agravó la carestía generalizada de mercancías industriales y bienes de consumo.

El penúltimo año del mandato de García registró un retroceso del producto nacional nada menos que el -12,3% (batiendo el récord negativo de 1983 con Belaúnde) y una deuda externa recrecida hasta los 20.000 millones de dólares, monto que equivalía al 90% del PIB. La hiperinflación alcanzó el 3.398%, tasa colosal pocas veces igualada o superada en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el dólar llegó a cotizar hasta los 4.800 intis al cambio oficial. La coyuntura, en suma, era calamitosa. Datos positivos de macroeconomía como el superávit de 1.300 millones de dólares logrado por la balanza comercial y la recuperación del fondo de divisas no podían ser esgrimidos con alharacas por que solo eran el resultado de la cuarentena importadora.

En política exterior, García se atuvo al principio del no alineamiento y se mostró activo en los diversos foros multilaterales del hemisferio de los que el Perú era miembro. El 12 de octubre de 1989 presidió en Ica la III Reunión del entonces denominado Grupo de los Ocho (luego, Grupo de Río), que puso énfasis en la inserción de las economías nacionales en los mercados externos, y el 18 de diciembre del mismo año se unió a sus homólogos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela para la firma de la Declaración de Galápagos, que aunó compromisos para potenciar la integración multisectorial de la zona y la cooperación en cuestiones de seguridad, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico.

Sin alcanzar los niveles de la vecina Colombia, la criminalidad ligada al tráfico de estupefacientes creció pareja a la violencia de naturaleza política durante el quinquenio. La participación del mandatario peruano en la cumbre especial antidroga de Cartagena de Indias, el 15 de febrero de 1990, junto con los presidentes George Bush de Estados, Jaime Paz Zamora de Bolivia y Virgilio Barco de Colombia sirvió para ratificar el compromiso de su país en la lucha contra este gravísimo problema y de paso alivió las tensiones con Estados Unidos.

Además, García, en tanto que estadista del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadora (foros informales de consultas sobre la exploración de medidas preventivas contra la extensión de los conflictos armados en Centroamérica, y de cuya fusión en diciembre 1986 surgió precisamente el Grupo de los Ocho), facilitó las rondas de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla salvadoreños, y por otro lado lideró el denominado Grupo de Consenso formado por los 11 países más endeudados de Latinoamérica.

Las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1989 sirvieron de termómetro de una presidencia que la gran mayoría de los peruanos consideraban, no ya fracasada, sino la peor que recordaban. El APRA sufrió un estruendoso varapalo frente a la coalición conservadora Frente Democrático (Fredemo), liderada por el célebre literato Mario Vargas Llosa e integrada por la AP, el Partido Popular Cristiano (PPC) de Bedoya Reyes, el grupúsculo Solidaridad y Democracia (SODE) y el Movimiento Libertad (ML) que animaba el propio Vargas Llosa, una organización calificada a sí misma de movimiento cívico e independiente. Como gran alianza del centro y la derecha peruanos, el Fredemo incluía en su agenda la defensa de los intereses de las élites empresariales defensoras del libre mercado.

Así las cosas, en las elecciones generales del 8 de abril de 1990 el candidato presidencial aprista, Alva Castro, solo sumó el 22% de los sufragios y fue descalificado para la segunda vuelta que disputaron Vargas Llosa y el independiente Alberto Fujimori, un desconocido doctor en Ciencias e hijo de inmigrantes japoneses que en cuestión de días se subió al escenario político y, para pasmo de todo el mundo, terminó alzándose con la victoria en las urnas valiéndose de una campaña ferozmente populista que hizo su agosto con el monumental desaguisado económico legado por el Ejecutivo aprista. En la Cámara de Diputados, el PAP cayó a los 54 escaños con el 17% de los votos y fue superado por el Fredemo, si bien a raíz de la disolución de esta alianza el partido del mandatario saliente recuperó la primacía parlamentaria.

4. Una década de desarraigo y persecución judicial tras la salida del poder

El 28 de julio de 1990 Alan García abandonaba la suprema magistratura con un amplio consenso sobre el balance negativo de su gestión, que había dejado el país en quiebra económica (aquel año el PIB retrocedió otro 5% y la hiperinflación marcó la cota máxima del 7.600%), con la seguridad interna destrozada por el conflicto bélico con las guerrillas y con la honorabilidad de sus instituciones en entredicho por los abundantes casos de corrupción y por las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas al socaire de la lucha contrainsurgente.

Con todo, el 22% de los votos cosechado por Alva Castro no permitía hablar de un sentimiento de rechazo unánime, ya que atrás quedaban una serie de medidas de promoción social, como los llamados Mercados del Pueblo y los Comedores Populares. En realidad, estas iniciativas y otras similares, tachadas con demasiada frecuencia de populistas, aunque bienintencionadas, no habían hecho nada por reducir la pobreza estructural; al contrario, en los cinco años transcurridos el segmento de peruanos pobres había subido del 41% al 55%, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El ex presidente se convirtió en senador vitalicio por derecho y este nuevo cargo institucional vino a restituir en parte los privilegios de inmunidad inherentes al anterior, pero no pasó mucho tiempo sin que se emprendieran acciones procesales en su contra por una retahíla de irregularidades presuntamente cometidas en el ejercicio de su mandato. García estaba convencido de que era víctima de una auténtica campaña de acoso judicial instigada por el Gobierno de Fujimori. El 1 de agosto de 1991 el fiscal de Nueva York que investigaba la trama corrupta crecida en torno al Banco de Crédito y Comercio Internacionales (BCCI) le incriminó en las actividades ilegales de este grupo financiero, concretamente en la colocación de depósitos por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), operación que habría generado sobornos.

Una comisión de investigación del Congreso peruano elaboró una acusación constitucional contra García en la que se presentaban como hechos imputables unos indicios de participación directa en las actividades irregulares del BCR y en una sospechosa operación de compraventa de aviones de combate franceses Mirage, la cual habría devengado también beneficios personales a García, quien mantendría depositadas estas ganancias en cuentas bancarias en el extranjero. Sometido el expediente de acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación, esta inició acción penal ante la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado.

El 19 de octubre de 1991 la Cámara baja resolvió suspender a García en sus funciones de senador vitalicio para que respondiese de esa acusación. La CSJ admitió la demanda interpuesta por la Fiscalía, pero la Primera Sala Penal denegó la apertura de instrucción sumarial y archivó la diligencia por falta de pruebas. El 29 de enero de 1992 la Sala rechazó por infundado un recurso de queja planteado por el Ministerio Público y el 20 de marzo siguiente el Senado devolvió el fuero parlamentario a García.

El ex presidente defendió personalmente su honorabilidad ante las instancias gubernamentales y judiciales concernidas, y aseguró ser objeto de una "operación de destrucción personal y moral" por parte de aquellos que temían su retorno a la lid electoral, que era lo que sugería su elección como secretario general del PAP, con el 100% de los votos y relevando a Alva Castro, en el congreso partidario celebrado en Trujillo el 15 de febrero. Cuando parecía que se alejaba el fantasma del enjuiciamiento se produjo, en la noche del 5 al 6 de abril de 1992, el autogolpe de Estado de Fujimori. Para García, fue el comienzo de una etapa de persecución y exilio.

En las últimas horas del 5 de abril García consiguió zafarse por muy poco del destacamento militar enviado para arrestarle en su propio domicilio de Lima. Su testimonio de lo sucedido aquella noche de cuchillos largos, en parte hecho constar en la denuncia que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos constitucionales, pinta una peripecia peligrosa y rocambolesca, aunque no han faltado detractores que hablan de un relato propagandístico inflado en algunos puntos para darle más dramatismo.

En adelante, García aseguró que alrededor de un centenar de soldados rodearon la vivienda familiar, donde se hallaba en compañía de sus cuatro hijos —entonces menores de edad— un diputado del partido (el futuro primer ministro Jorge del Castillo), seis policías nacionales encargados de su seguridad y las empleadas domésticas, la encañonaron con sus vehículos blindados y, tras vocear la exigencia de su "rendición y entrega por orden del Comando Conjunto", la emprendieron a tiros y procedieron a allanar el inmueble. Los escoltas fueron inmediatamente reducidos y desarmados. Él se las apañó para escapar a galope tendido por las azoteas del vecindario y durante unas horas se mantuvo escondido en una casa en construcción, consiguiendo dar el esquinazo a sus perseguidores.

Entre tanto, sus hijos permanecían confinados en las habitaciones de la casa mientras los asaltantes se dedicaban a rapiñar documentos y efectos personales. Pilar Nores, la ex primera dama, se encontraba en el extranjero y regresó precipitadamente a Lima. Gracias a la influencia del embajador de Venezuela, Nores logró que la dejaran entrar en su casa, pero solo para quedar también ella en situación de arresto domiciliario, el cual se prolongó unos días.

Durante dos meses, García permaneció oculto en Lima, guarecido en diversas viviendas de particulares, hasta que el 1 de junio pudo acogerse a la protección de la Embajada de Colombia. Un día después partió al país vecino a bordo de un avión militar fletado por el presidente César Gaviria con el consentimiento del Gobierno peruano. Allí se reunió con su esposa e hijos, los cuales, tras serles devuelta la libertad de movimientos, habían intentado varias veces presentar un recurso de hábeas corpus en favor del prófugo, papel en mano y en el Palacio de Justicia, donde los militares que custodiaban el edificio les obligaron a dar media vuelta. El Gobierno colombiano fue presto en la concesión a García del asilo por razones políticas.

En los ocho años siguientes, García y su familia repartieron su estadía forzosa en el extranjero entre Bogotá y París. El Gobierno de Fujimori resucitó las diligencias judiciales en contra del ex presidente e inició causas nuevas, como la del presunto cobro de un soborno de un millón de dólares al consorcio Tralima a cambio de la adjudicación en 1986 del contrato para el tendido de la primera línea del Tren Urbano de Lima. El Ejecutivo también azuzó al procurador público por él nombrado a que formulase dos denuncias penales por presunta tenencia ilegal de armas de fuego, sobre la base de las armas halladas en la sede del PAP, cuya Secretaría General había quedado en manos de Agustín Mantilla Campos, y en el domicilio particular de García.

El 23 de septiembre de 1992 la fiscal provisional de la nación, del todo acomodaticia a los intereses del poder, ordenó reabrir la instrucción por el delito de enriquecimiento ilícito, auto que fue confirmado por la Sala Penal Especial de la CSJ el 17 de marzo de 1993 y que dio luz verde al desafuero de García como senador vitalicio. Despojado de su inmunidad parlamentaria, García optó por abandonar la Secretaría General del PAP el 26 de diciembre, pero no por ello interrumpió las actividades políticas.

En mayo de 1994 el ex presidente intentó en vano asistir al funeral de su padre en Lima: las autoridades le advirtieron que si regresaba al país sería arrestado de inmediato. En agosto de 1995 un tribunal especial a cargo del caso dictó en su contra una orden internacional de búsqueda y captura por presunta malversación de fondos destinados a sufragar el proyecto del tren eléctrico de Lima. Igualmente, para evitar la prescripción de los delitos imputados, García fue declarado reo contumaz. El mandamiento de arresto fue asumido por la CSJ en septiembre de 1996 y en agosto de 1997 el alto tribunal lo reiteró.

Entre tanto, la implacable maquinaria del fujimorismo y el incontestable apoyo popular del que gozó durante años relegaron al PAP y otros partidos desprestigiados del antiguo régimen a la marginación más absoluta. En las elecciones generales del 9 de abril de 1995, que remataron con éxito el entramado jurídico e institucional elaborado a la medida del presidente y su plataforma partidaria, la Alianza Cambio 90-Nueva Mayoría, la candidata aprista, Mercedes Cabanillas Bustamante, ex senadora y ministra de Educación, quedó en un remoto tercer lugar con el 4,1% de los votos por detrás Fujimori y el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, postulante de la opositora Unión por el Perú (UPP), mientras que en el nuevo Congreso unicameral de 120 miembros el partido solo colocó a ocho diputados con el 6,5% de los sufragios.

Los resultados fueron aún peores en las elecciones del 9 de abril de 2000, sobre las que gravitaron serias sospechas de fraude, con el 1,4% para Abel Salinas Eyzaguirre (secretario general del aprismo en 1995-1999) en las presidenciales y el 5,5%, traducido en seis escaños, para el partido en las legislativas. Eran las cuotas de poder electoral más exiguas obtenidas por el PAP hasta entonces. Previamente, el 6 de junio de 1997, el PAP se había unido a los partidos AP, UPP, PPC, IU y Frente Independiente Moralizador (FIM) en el Bloque Parlamentario de Oposición Democrática con el objeto de aunar fuerzas contra la hegemonía que con ganas de avasallar ejercía Cambio 90-Nueva Mayoría, y en particular contra la pretensión de Fujimori de, haciendo una lectura interesada de la Constitución de 1993 (cuyos trabajos el PAP boicoteó), postularse para un tercer mandato consecutivo.

García, que en 1998 puso en marcha en París la asociación Municipios sin Fronteras, vio bloqueado un hipotético regreso a la arena electoral peruana por dos normas aprobadas por un Congreso sujeto a la mayoría fujimorista: las denominadas ley anti-impunidad, más conocida en la calle como "ley anti-Alan", que impedía postularse a un cargo representativo a aquellas personas con procesos judiciales pendientes por delitos contra el Estado, y la ley de contumacia, que asentaba la no prescripción de las causas abiertas mientras el acusado estuviera fuera del país.

El damnificado por unas leyes que claramente habían sido elaboradas pensando en él, ad personam pero un sentido negativo, no dejo ni por un instante de denunciar las mil y una tropelías judiciales y políticas que, según él, le infligían sus enemigos. García habló de "satanización" de su persona y su quinquenio presidencial, y arremetió contra el "modelo económico neoliberal" vigente y contra el "carácter dictatorial y abusivo" del régimen de Fujimori.

5. Sonoro retorno al proscenio político tras la caída de Fujimori

Tras la fuga en noviembre de 2000 de Fujimori a Japón, precipitada por el feo cariz que estaba tomando el escándalo de sobornos políticos protagonizado por su todopoderoso asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, al que García consideraba el gran orquestador de todas sus desventuras desde que había abandonado la Presidencia, la ley anti-impunidad fue declarada inconstitucional y el 1 de diciembre el Congreso la derogó.

A continuación, el 18 de enero de 2001, la CSJ resolvió que todas las causas contra García habían prescrito y anuló las órdenes de detención que pesaban en su contra. En su fallo, la más alta instancia judicial peruana asumió la recomendación de declarar inaplicable la ley de contumacia hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que García había elevado una queja por considerar que la aplicación retroactiva contra él de aquella norma violaba sus derechos fundamentales.

De hecho, el 8 de enero, anticipándose al veredicto de la CSJ, el ex mandatario inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones su candidatura para las elecciones presidenciales del 8 de abril, que con las garantías otorgadas por el Ejecutivo interino del presidente Valentín Paniagua Corazao debían completar el período de normalización democrática abierto tras la caída del régimen autoritario de Fujimori.

La entrada de García en la contienda electoral se produjo en el último día del plazo hábil para ello y una vez obtenida la aprobación unánime del Comité Ejecutivo Nacional del PAP, con el secretario general Jorge del Castillo Gálvez a la cabeza. El 27 de enero, poniendo fin a cerca de nueve años de exilio, García aterrizó procedente de Bogotá en el aeropuerto de Lima en compañía de su esposa y con toda celeridad puso en marcha su campaña, cuyo primer acto fue un vibrante discurso pronunciado la misma noche de su regreso ante una muchedumbre entregada en la plaza San Martín de la capital.

El espectacular regreso de García, aunque nadie podía aducir desconocimiento de la que siempre había sido su ambición desde que expiró su primer ejercicio en el poder, causó un revuelo en el país, donde se expresaron opiniones para todos los gustos. Y es que el personaje, objeto de odios inextinguibles y, en menor medida, de afectos no menos firmes, a nadie dejaba indiferente. De entrada, muchos dirigentes apristas desconfiaban de su antiguo jefe y preferían apoyar al economista Alejandro Toledo Manrique, candidato derrotado en las elecciones de 2000 al frente del partido Perú Posible (PP) y principal líder de la oposición en el último tramo del Gobierno de Fujimori.

Político de fuerte tirón entre las clases populares y en especial entre los colectivos raciales de cholos (mestizos de indígenas y españoles, de los que él era un vivo ejemplo) e indios, Toledo les parecía a los apristas con preocupación ideológica el único capaz de batir a Lourdes Flores Nano, candidata de las fuerzas conservadoras agrupadas bajo la sigla Unidad Nacional (UN). Fuera del fujimorismo, García también tenía destacados censuradores, como el congresista del FIM e igualmente candidato presidencial Fernando Olivera Vega, quien no se cansaba de recordarle las imputaciones de corrupción.

Cuando García regresó al Perú para lanzar su candidatura presidencial, parecía que solo apostaban por él un puñado de incondicionales. Entre seis y siete de cada diez encuestados por los medios de comunicación le consideraban un "delincuente" que nunca merecería su voto.

Con todo, solo tuvieron que transcurrir unas pocas semanas para que García se encaramara al tercer lugar de entre una decena de contrincantes en las preferencias de voto con un 12% de apoyos. Su dilatada experiencia política, su formidable talento como orador y su desenvoltura ante los medios, aptitudes reconocidas aún por sus enemigos más acérrimos (medio en serio medio en broma, una prensa nada indulgente difundió el consejo de no escuchar sus mítines porque el "encantador de serpientes" era "capaz de convencer"), permitieron a García irrumpir con fuerza insospechada en la campaña electoral.

Mientras Toledo, que temía la capacidad de seducción del ex presidente, y Flores se enzarzaban en una guerra personal de insultos y acusaciones, García les adjudicaba implícitamente las etiquetas respectivas de izquierda y derecha para situarse él en una posición de centro caracterizada por los discursos moderados y las propuestas concretas de Gobierno.

Explotando su imagen de aplomado mestizo criollo, supuestamente no susceptible de generar rechazo ni en cholos ni en pitucos (nombre peyorativo dado a los blancos de estirpe europea y clase alta sin antepasados mestizos) con prejuicios étnicos, García se presentó al electorado indeciso y más proclive a obviar la memoria histórica como un estadista curtido y templado, más maduro que en los años ochenta. Alguien que había aprendido de los "errores" pretéritos, expresión de una leve autocrítica que hacía hincapié en un doloroso fenómeno, la hiperinflación, que había originado "el descrédito del régimen" y "no tenía disculpa".

El tercer candidato en discordia iba a recolectar muchos votos en los electores desencantados con la pelea barriobajera que libraban Toledo y Flores. También, entre quienes apreciaban que rehuyera fáciles proclamas populistas y excluyentes, y que incidiera en cuestiones de auténtico interés nacional como la revisión correctora de las políticas económicas liberales, la reestructuración de la deuda externa, las rebajas en los precios de las tarifas públicas, la prosecución del equilibrio fiscal, la atracción de inversiones y el lanzamiento de un banco de crédito agrario.

García aseguró que un Gobierno suyo tendría como pilares la estabilidad económica y el desarrollo social. Promesas concretas en el segundo terreno fueron la creación de un millón de puestos de trabajo el primer año de mandato, la total gratuidad de la formación escolar, la apertura de universidades tecnológicas en las provincias y la reducción en un 50% del coste de los medicamentos. Para mejor salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, opinó que lo correcto sería restaurar la Constitución de 1979 y abolir la Carta Magna de 1993, que era un legado jurídico de la etapa de Fujimori.

Así las cosas, el 8 de abril de 2001 saltó la sorpresa y García, con el 25,8% de los votos, arrebató a Flores el segundo puesto. En las votaciones al Congreso, el PAP se hizo con 26 escaños con el 19,7% de los sufragios, convirtiéndose en la segunda fuerza de la Cámara tras el PP de Toledo. De cara a la segunda ronda del 3 de junio, García y Toledo sostuvieron un debate televisado que acabó en tablas porque se neutralizaron mutuamente con vituperios irónicos: el primero fue calificado de "violador de Derechos Humanos" y "ladrón", y el segundo de "cocainómano" poco legitimado para dar consejos sobre moralidad. En esa ocasión, ambos soslayaron los aspectos que más preocupaban a la población: las penurias económicas, la corrupción y los abusos de las fuerzas de seguridad.

La franja de electores indecisos iba a resultar decisiva para decantar la balanza hacia uno u otro aspirante, y el 3 de junio fue García, con el 46,9% de los votos, el derrotado. Según los analistas, en última instancia prevalecieron el recuerdo de la ruinosa gestión del ex presidente, que se apresuró a felicitar al vencedor en una muestra de cortesía democrática, y el reconocimiento de los méritos de Toledo en la caída del régimen de Fujimori. En respuesta a la invitación lanzada por el presidente electo de participar en un ejecutivo de concertación con todas las fuerzas políticas "libres de corrupción", el líder aprista ofreció su colaboración para la gobernabilidad del país, pero aclaró que su lugar estaba en la oposición parlamentaria.

6. Líder de la oposición al Gobierno de Toledo y tercera postulación presidencial

En los cinco años siguientes, García fungió como el indiscutible líder de la oposición al Gobierno de Toledo, cuya popularidad comenzó a erosionarse con inusitada rapidez a medida que la ciudadanía tomaba nota de las promesas electorales incumplidas, de los escándalos que implicaban a personas del círculo presidencial y del propio estilo de liderazgo de Toledo, considerado vacilante y errático. Un factor fundamental de la debilidad crónica del oficialismo era la carencia de la mayoría absoluta en el Congreso. El jefe aprista ejerció una oposición no destructiva, aunque contundente dentro de los parámetros normales en una democracia parlamentaria.

En marzo de 2002 García fue uno de los cabezas de fila que firmaron en el Palacio de Gobierno el llamado Compromiso de Diálogo para un Acuerdo Nacional, pero transcurrido el ecuador de la legislatura redobló sus presiones a Toledo para que sometiera a su equipo de gobierno a una profunda remodelación. En julio de 2004 el PAP respaldó la primera huelga general que los sindicatos convocaron contra la política económica de Toledo. Claro que no todo era actividad política para García. Así, en 2001 tuvo un reencuentro de alto postín con las aulas al ser elegido director del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, en Lima.

Por otro lado, en agosto de 2003 García apareció citado en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), panel encargado de documentar y analizar las causas de la violencia política que había azotado el país entre 1980 y 2000, como responsable político, y no penal, de los casos de violaciones humanitarias cometidas por los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado durante su ejercicio presidencial. El error de García —y de su predecesor, Belaúnde— había consistido, establecía la CVR, en no aplicar una estrategia integral de paz y en la pasividad mostrada por los poderes políticos del Estado a la hora de impedir los atropellos de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban con impunidad.

El XXII Congreso Nacional del PAP, en junio de 2004, decidió recuperar la estructura de tipo triunvirato que había existido entre 1985 y 1988, es decir, un presidente ejecutivo secundado por dos secretarios generales, uno para el "frente interno" (responsable de la organización y la estructura orgánicas) y otro para el "frente externo" (es decir, el "frente social" y el "plan de Gobierno").

Sin sorpresas, los elegidos para los tres cargos fueron respectivamente García, Mauricio Mulder Bedoya y Jorge del Castillo. Posteriormente, el 21 de noviembre de 2005, García fue declarado ganador por abrumadora mayoría de la elección primaria del partido, en la que compitieron además Luis Alvarado Contreras, Nancy García Carrillo y Ángela Valdez Olivera. Los acompañantes de García en la plancha presidencial para las elecciones de 2006 eran el vicealmirante retirado Luis Giampietri Rojas, candidato a la Primera Vicepresidencia, y la ex teniente de alcalde de Arequipa Lourdes Mendoza del Solar, candidata a la Segunda Vicepresidencia.

La gran mayoría de los más de 100.000 afiliados y simpatizantes que votaron en este proceso interno no concebía a otro candidato presidencial que no fuera el líder señero del aprismo en los últimos 23 años. Según una encuesta publicada días atrás por el diario La República, García, con una intención de voto del 12%, aparecía bastante rezagado tras la derechista Lourdes Flores y solo ligeramente por delante del ex presidente acciopopulista Valentín Paniagua y de un cuarto en discordia llamado a ser el más perturbador fenómeno de la política peruana desde la aparición de Fujimori en 1990: el teniente coronel retirado Ollanta Humala Tasso, candidato mestizo y outsider que desató la caja de los truenos con su discurso nacionalista, antisistema y muy crítico con el neoliberalismo y la globalización.

El padre y los hermanos de Humala, quien en 2000 había protagonizado una asonada militar en vísperas de la caída de Fujimori, hacían propaganda de una ideología extremista, el etnocacerismo, que defendía la supremacía de la "raza cobriza", situada en un plano de confrontación revanchista con las tradicionales élites blancas, y aceptaba como válidas las vías extraconstitucionales para llegar al poder, desde la insurrección popular al golpismo militar. Fundador y líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), aunque si bien concurría por cuenta de la UPP, Humala ya no quería ser identificado con la polémica doctrina de su familia, no obstante haberla pregonado en el pasado, e insistía en que el suyo era un nacionalismo no basado en la raza, sino de tipo "integrador", que tomaba como bases el "socialismo andino-amazónico", el antiimperialismo y el latinoamericanismo.

Aunque los sondeos informaban a las claras que García y su partido seguían despertando mucho recelo y desconfianza en la mayoría de los peruanos, el ex mandatario se manifestó confiado en poder invertir la tendencia. Tras ser proclamado candidato presidencial, con su peculiar estilo porfiado, afirmó: "Aquí estoy, a la llamada del partido, una vez más y hasta que me muera". Sin embargo, la contienda electoral de 2006 se le presentaba francamente complicada por el peso incontestable de Flores y por la arrolladora irrupción de Humala, que al finalizar 2005 ya encabeza los sondeos.

Aunque su ideología era cualquier cosa menos clara, Humala, debido al radicalismo de sus propuestas, que incluían la constitución de una "Segunda República" y que resultaban seductoras para muchos peruanos hartos de una sucesión de presidentes ninguno de los cuales les habían sacado de la pobreza, y debido también a su pública y estrecha relación con los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, fue catalogado como "populista de izquierdas", y tildado de simpatizante del castrismo cubano y aspirante a dictador.

Para García, resultaba fundamental perfilarse como una alternativa de izquierda moderada o de centroizquierda, contraria a las atribuidas políticas aventureras o sectarias de su contrincante nacionalista, al que empezó a adjudicarse por doquier la posesión de una "agenda oculta" para el Perú de corte autoritario.

García se veía a sí mismo más próximo a líderes socialistas o socialdemócratas como el brasileño Lula da Silva (con quien guardaba una relación de amistad desde la década de los ochenta, cuando el uno era presidente y el otro líder opositor), la chilena Michelle Bachelet, el argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez. El eslogan electoral Alan Perú: El cambio responsable, subrayaba ese deseo del presidente del PAP, con sus poses de maduro cincuentón, rodeado de sus amados esposa e hijos, de ser visto como un estadista reformador y comprometido a la vez que cabal y fiable.

Sin embargo, por el momento, la diana preferente de sus dardos era Flores, a la que quería desbancar en la primera vuelta, el 9 de abril, para luego batirse con Humala en la segunda vuelta. El escenario del balotaje se consideraba inevitable al no parecer factible la superación por Flores o Humala del 50% de los votos en la primera oportunidad, ni remotamente. Viéndolo así, correspondía al aprista invertir los mayores esfuerzos para meterse en la segunda ronda, ya que su punto de partida era más bajo. Si lo lograba, podía dar por ganada la Presidencia.

Esta era la conclusión de un análisis que predecía la atracción prestada del voto de todos los partidarios de Flores, de Paniagua y, en general, de todos los votantes a los que Humala producía vivo temor. Una de las consignas más transmitidas por García durante la campaña fue la que identificaba a la jefa de la UN como la "candidata de los ricos". Consciente de cuán sumamente perjudicial era ese sambenito clasista, Flores se vio obligada a librar la campaña a la defensiva, lo que se tradujo en un enflaquecimiento de su empuje y en el fortalecimiento de García.

7. Duelo en las urnas con Humala y el factor Chávez

El Plan de Gobierno 2006-2001 del PAP enumeraba diez grandes objetivos precisados en 468 puntos. Entre otros cambios, se contemplaba la reforma de los tres poderes, la Constitución Política y la administración pública, inclusive el restablecimiento del Legislativo bicameral, para mejor cubrir "las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático en el contexto de una economía social de mercado", y para "fortalecer la democracia representativa y participativa". También, avances decisivos en la descentralización y la regionalización del país, uno de los proyectos favoritos de García, que había dejado a medio realizar por falta de tiempo en su primera etapa presidencial.

García propugnaba actuaciones vigorosas en el campo del desarrollo humano, una "necesidad impostergable" que era "expresión de justicia social", priorizando la lucha contra la pobreza, la prestación de servicios universales de salud y educación, la mejora de la seguridad ciudadana y la erradicación de la desnutrición infantil. La economía había que ponerla "al servicio de la población", lo que entrañaba asegurar una tasa de crecimiento anual del PIB del 7% —Toledo legaba una tasa del 7%— con generación de empleo y sin poner en peligro los equilibrios macroeconómicos, así como transferir recursos desde el gasto corriente hacia el gasto social y la inversión, y acometer una reforma tributaria integral, ampliando la base y eliminando exoneraciones fiscales. Tocaba asimismo emprender una "cruzada ética" contra los "flagelos" de la corrupción y el narcotráfico.

El Plan concedía importancia también a la "integración continental" del Perú y por ende propugnaba la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Esta apuesta de García, continuista de la política del presidente Toledo —que firmó el tratado en Washington el 12 de abril— le diferenciaba radicalmente de Humala, que quería mandar el TLC a la papelera a menos que fuera renegociado.

Al salir a respaldar el TLC Perú-Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones, organización de integración económica y política que el Gobierno venezolano daba por "moribunda", García se ponía en contra de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), proyecto de colaboración y complementación integral con base en ideologías de izquierda y radicalmente hostil a los designios estadounidenses en la región que impulsaban Chávez, Fidel Castro y Evo Morales, los cuales confiaban en reclutar a Humala como cuarto socio.

Además, el documento programático del PAP contenía un Plan de Acción Inmediata en los primeros 180 días de gobierno que detallaba medidas concretas en los terrenos trillados por los grandes objetivos. Así, un Ejecutivo del PAP acometería con presteza la reducción de los sueldos de parlamentarios, ministros y autoridades regionales y municipales, la eliminación de las prefecturas, subprefecturas y gobernaciones, la puesta en servicio de un ramillete de programas sociales, la concesión de 100.000 títulos de propiedad y el despliegue a 20.000 policías adicionales en las calles. García explicó que todo su programa podía resumirse en cuatro grandes pilares: justicia social, empleo, seguridad e integración.

El líder aprista llegó a la cita con las urnas del 9 de abril de 2006 con el paso a la segunda vuelta no contemplado por los últimos sondeos, que le daban una cuota máxima del 22% de los votos. En realidad, Humala, Flores y García terminaron librando una pugna bastante reñida, en particular los dos últimos, pero al final fue el aprista el que protagonizó la sorpresa de la primera vuelta, si bien lo complicado del escrutinio demoró la publicación de los resultados finales durante dos semanas: con el 24,3% de los sufragios, el ex presidente continuó en la liza que pasaba a entablar en solitario con Humala, destinatario del 30,6%.

La candidata de la UN fue apeada con el 23,8% y repitió la historia de 2001. A más distancia quedaron la fujimorista Martha Chávez Cossio, el acciopopulista Paniagua y el pastor evangélico Humberto Lay Sun. En los comicios al Congreso, el PAP obtuvo 36 escaños, solo nueve menos que la humalista UPP. García fue el candidato más votado en los departamentos costeros de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, e Ica.

La campaña para la segunda vuelta del 4 de junio prometía librarse a cara de perro y Chávez, que desde hacía meses venía destinando constantes parabienes a Humala, contribuyó a tensionar el ambiente llamando a García "corrupto" y "ladrón de siete suelas" al que "le habían leído la cartilla imperial", con la advertencia añadida de que si el aprista ganaba las elecciones Venezuela no dudaría en romper las relaciones diplomáticas con el Perú.

Los insultos del líder bolivariano fueron una reacción por la repulsa de García a las críticas vertidas por Chávez contra los respectivos tratados de libre comercio suscritos por peruanos y colombianos con Estados Unidos. En aquella ocasión, García también se despachó a gusto llamando al presidente venezolano "sinvergüenza" por "pedir que nadie negocie con Estados Unidos, mientras él exporta [a Estados Unidos] por 50.000 millones de dólares al año". Los exabruptos de Chávez afectaron asimismo a Toledo ("son caimanes del mismo pozo"), que el 29 de abril, irritado, tomó la decisión de retirar al embajador peruano en Caracas ante la "persistente y flagrante intromisión" de Chávez en la política interna peruana.

Las destemplanzas verbales de Chávez fueron, de hecho, un regalo para García, ya que la opinión pública peruana, sin distingos de ideología, se sintió ofendida en su amor propio patriótico, mientras que Humala, que no había provocado esta polémica, quedaba en una situación embarazosa. El propio presidente Toledo, en violación de la normativa electoral y a falta de un candidato de su propio partido, salió a dar su apoyo explícito a García al afirmar que los peruanos tendrían que elegir "entre la democracia y el autoritarismo".

Un debate cara a cara televisado a la nación entre García y Humala, aunque ganado por el primero gracias a sus tablas ante las cámaras y su elocuencia inveterada, no resultó suficiente para decantar a su favor al grueso del electorado indeciso. Los comentaristas locales se sintieron decepcionados por la pobreza de los contenidos. En el ámbito internacional, los observadores presentaron la elección peruana como una "encrucijada geopolítica" que iba a decidir bien la expansión, bien el frenazo del bolivarianismo revolucionario que Chávez aspiraba a extender al subcontinente, o al menos a los países de la subregión andina.

Al final, todo iba a decidirse en el terreno emocional de las filias y las fobias, de la explotación del miedo al contrario, del recuerdo del pasado ominoso (con García) y del pronóstico de un futuro siniestro (con Humala). En los días previos a la votación del 4 de junio, García intensificó una guerra de descalificaciones en la que Humala, obligado a comedirse para no extender su pésima fama entre millones de peruanos, se llevó la peor parte.

Entre otras cosas, el líder aprista llamó a su adversario "golpista", "asesino de policías", "violentista", "senderista", "jefe de personeros de Fujimori en 2000", "fiel lacayo de Vladimiro Montesinos" y "quinta columna de Hugo Chávez". En cuanto al presidente venezolano, se trataba de un "sátrapa petrolero", un "dictadorzuelo con dinero", un "tiranuelo tropical", un "inimputable", un "loco" y un "cobarde entrometido", amén del "primer sirviente de Estados Unidos" por exportarle petróleo. La aparición de unos documentos, a todas luces apócrifos, que pretendían revelar la signatura de un pacto clandestino entre el PAP y el fujimorismo, fue desacreditada por García con "firmeza e indignación" por tratarse de meras "calumnias y basura". La UN de Flores, por su parte, rehusó hacer un llamamiento para que se votara a García.